|

|

30일 저녁 ‘일본군 위안부 문제 한일협상 폐기 촛불문화제’가 열린 가운데 서울 종로구 일본대사관 앞 ‘평화의 소녀상’에 한 시민이 올려놓은 우산이 소녀상의 비를 막아주고 있다. 김태형 기자 xogud555@hani.co.kr

|

‘위안부 재단’ 문제투성이

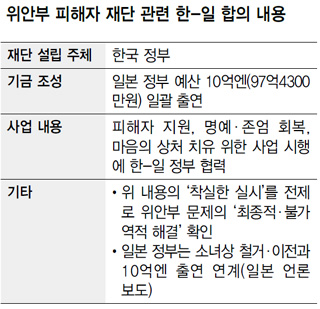

한-일 외교장관의 일본군 ‘위안부’ 피해자 문제 관련 ‘12·28 합의’ 가운데 피해자 지원·치유를 위한 재단 설립 방안의 문제점을 지적하는 목소리가 커지고 있다. 일본 정부가 출연할 10억엔의 성격은 물론, 액수의 적절성, 한국 정부가 재단 설립 주체로 나서기로 한 점 등 원칙적·실무적 측면에서 다양한 비판이 제기되고 있다. 재단 설립·운영 방안은 크게 세 요소와 하나의 단서로 이뤄져 있다. 첫째, 한국 정부가 재단을 설립한다. 둘째, 일본 정부가 예산 10억엔을 “일괄 거출”(한꺼번에 출연)한다. 셋째, 위안부 피해자의 “명예와 존엄 회복, 마음의 상처 치유를 위한 사업을 한-일 정부가 협력해 시행”한다. 이런 합의의 “착실한 실시”를 전제로 양국 정부가 위안부 피해자 문제의 “최종적·불가역적 해결”을 확인한다는 구조다. ■ 돈의 성격 논란 ‘돈의 성격’에 대한 해석을 놓고 한-일이 벌써 이견을 드러내고 있다. 일본 정부의 예산 투입은 법적 배상은 아니지만 ‘정부 책임’을 인정한 ‘사실상 배상’의 성격을 지닌다고 한국 정부는 해석한다. 그러나 기시다 후미오 일본 외무상은 “배상은 아니다. 도의적 책임이라는 입장에 변함이 없다”고 강조했다. 배상이나 보상이 아닌 ‘위로금’ 성격이란 주장이다. 이나영 중앙대 교수(사회학)는 30일 “‘위로금’ 성격이란 점에서 1995년 일본 쪽의 아시아여성기금과 그 성격이 본질적으로 같지만, 그때와 달리 ‘끝’이라는 단서가 달렸다는 점에서 더 나쁜 ‘논쟁적인 돈’”이라고 짚었다. 정부 부인하지만 일본 ‘연계’ 시사재단설립 주체를 한국으로 명시

정부 돌이킬 수 없는 족쇄 될수도 일본 배상 부인…돈 성격도 논란

“아시아여성기금과 달리

‘이번이 끝’ 이어서 더 나빠”

|

|

30일 저녁 평화나비 네트워크 등의 단체 소속 대학생들이 소녀상 앞에서 위안부 문제 재협상과 일본 정부의 법적 책임 인정 및 소녀상 이전 반대를 외치고 있다. 김태형 기자 xogud555@hani.co.kr

|

|

|

위안부 피해자 재단 관련 한-일 합의 내용

|

기사공유하기