등록 : 2017.09.14 14:28

수정 : 2017.09.18 16:02

웹소설 읽어주는 남자

“한 달에 책을 몇 권 읽는지 적어 내세요.” 중·고등학교 시절 이런 설문조사를 했던 기억이 난다. 나는 자신만만하게 50권을 적었다. 그때 선생님이 덧붙였던 말씀. “만화책, 교과서, 잡지랑 무협지 같은 것들은 다 빼라!” 내 50권 중 49권은 멀리 날아갔고 ‘한 권’이라는 숫자만 남았다. 어쩌랴. 내가 읽은 것의 태반은 무협지와 판타지 소설이었으니.

사실 지금의 내가 장르 소설 작가 겸 칼럼니스트로 활동할 수 있는 건, 그 당시 책 대여점과 만화방을 전전하며 읽었던 수많은 장르 소설들 때문이다.

|

|

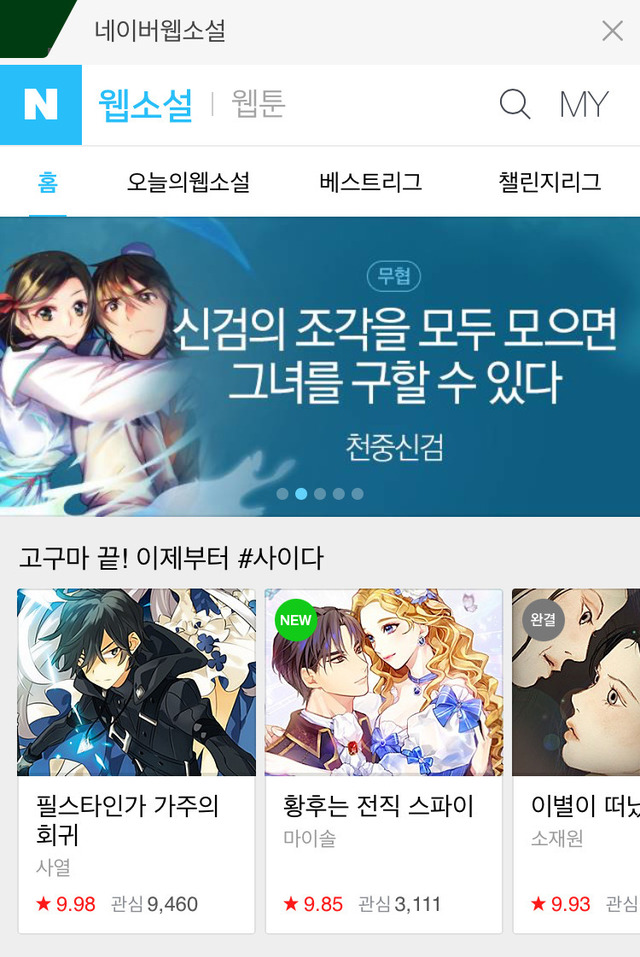

네이버 웹소설 갈무리.

|

그때로부터 15년이 훌쩍 흘렀다. 대여점은 축소됐고, 그 시절에 견줘 10분의 1도 안 된다. 그런데 오히려 내가 읽은 장르 소설의 양은 늘었다. 장르 소설 시장은 커졌고, 작품의 종류도 다양해졌다. 바로 ‘웹소설’이 탄생했기 때문이다.

‘웹소설’이라는 명칭이 낯선 사람들도 많을 것이다. 웹소설이란 스마트폰 애플리케이션을 기반으로 서비스되는 판타지, 무협, 공포, 로맨스, 추리 등을 다룬 장르 소설을 말한다. 과거엔 사이버 소설, 인터넷 연재 소설 등 다양한 이름으로 불렸지만 2013년 1월 포털 네이버가 ‘네이버 웹소설’이라는 명칭으로 서비스를 시작한 이후 대중화됐다.

그럼 웹소설은 기존의 소설들과 다를까? 모바일로만 볼 수 있는 것인가? 1980~90년대 만화방이나 책 대여점에서 읽었던 판타지 소설과는 다른가? 예전 컴퓨터 화면을 통해 읽었던 사이버 소설과도 다른가? 다르다. 멀티 디바이스인 스마트폰으로 ‘소설’이 들어오면서 문장과 내용이 바뀌었다. 조그마한 액정 화면에 맞게 문장은 짧아지고, 글과 글의 간격은 넓어졌다. 내용은 간결하고 속도감이 느껴진다.

무엇보다 언제, 어디에서나 손쉽게 읽을 수 있다는 장점이 있다. 친구를 기다리며, 혼자 밥 먹으며, 버스를 타고 이동하면서. 일상생활에 가득한 빈 시간을 웹소설들이 채우고 있다. 바쁜 일상을 살아가는 대중들에게 웹소설은 가장 친화적인 독서 매체다.

지난 4월 한국출판문화산업진흥원이 발표한 ‘2016년 출판 산업 실태조사’에 따르면 인터넷 연재 형태의 웹소설이 전자책 시장에서 전년 대비 73% 성장해 특히 강세라고 한다.

맛집이 소문이 나면 한번 가보고 싶어지기 마련이다. 이런 지표들을 보면 웹소설을 한번쯤은 읽고 싶지 않을까?

이융희(장르 소설 작가 겸 문화연구자)

광고

기사공유하기