[토요판] 신현호의 차트 읽어주는 남자

(16) 맞벌이의 심리

우리말에 남편을 ‘바깥양반’, 아내를 ‘안사람’이라고 부르는 경우가 있습니다. 이것은 남편이 집안을 대표하고 아내는 주로 집안에 머문다는 의미도 있겠지만, 그 근원을 살펴보면 ‘밖에 나가 돈을 벌어 가족을 경제적으로 부양하는 남편’과 ‘집안에서 육아와 가사 등의 활동을 하는 아내’라는 전통적 역할 모델을 반영한 조어입니다. 지금은 여성의 높은 교육수준, 경제활동의 증가 등으로 많이 바뀌었지만 이런 전통적인 관념은 여전히 뿌리가 깊습니다. 오늘은 부부간의 소득격차, 특히 아내의 소득이 남편의 소득을 넘어섰을 때 발생하는 여러 모습을 살펴보려고 합니다.

아내가 더 많이 버는 가구 증가

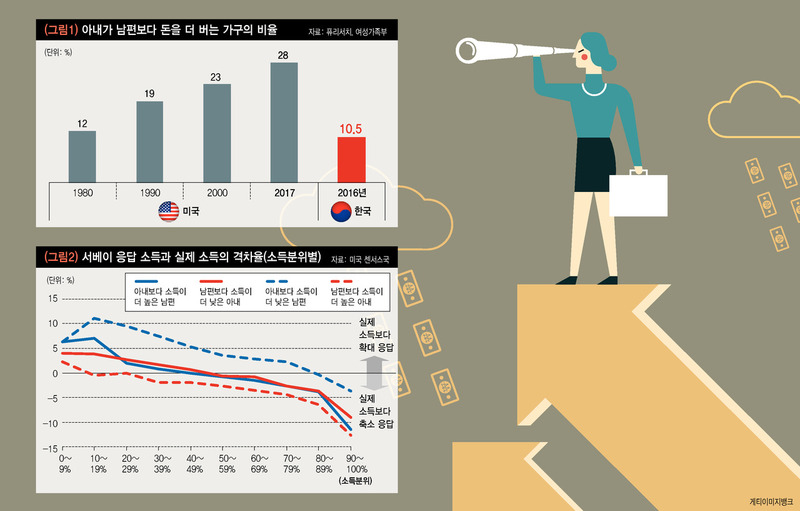

[그림1]에서 여론조사 및 분석으로 유명한 미국 싱크탱크 퓨리서치가 조사한 남편과 아내의 상대소득 비중에 대한 역사적 변천을 보실 수 있습니다. 남편보다 소득이 높은 아내의 비율은 1980년 12%에서 2017년 28%로 지속적으로 상승하고 있습니다. 우리나라의 경우 부부간 상대소득에 대한 조사가 축적된 것은 없고, 2016년 여성가족부에서 실시한 ‘양성평등 실태조사’로 첫 통계가 작성되었습니다. 한국에서 남편보다 소득이 높은 아내의 비율은 10.5%로 미국에 비해서는 꽤 낮은 편이지만 한국에서도 이 비율은 지속적으로 높아지고 있을 것으로 생각됩니다.

아내의 소득이 가정경제에서 차지하는 비율은 높아지고 있지만, ‘돈을 버는 남편, 살림하는 아내’라는 관념은 미국에서도 여전히 뿌리가 깊습니다. 앞서 말씀드린 퓨리서치 조사에 의하면 ‘경제적으로 부양하는 것은 좋은 남편이 되기 위한 중요한 요건이다’라는 문항에 대해 남녀 모두 70% 이상이 동의했지만, ‘경제적으로 부양하는 것은 좋은 아내가 되기 위한 중요한 요건이다’라는 문항에 대해서는 남성의 25%, 여성의 39%만이 동의했습니다.

남편이 가족의 주된 수입원이 되는 것이 자연스럽다고 생각하는 비율이 상당히 뚜렷한 것이죠. 이런 전통적인 관념이 야기하는 효과에 대해서 사회과학자들은 다각도로 살펴보았는데요. 미국 센서스국의 통계학자 마르타 머리클로스와 미스티 헤게니스는 아내의 소득이 남편보다 높을 때 남편과 아내가 센서스 조사에 답변을 하면서 상이한 방식으로 거짓말을 하는 경향을 발견하였습니다. (‘남자는 높이고 여자는 낮추고’, 미국 센서스국, 2018)

이들은 2003~2013년간의 미국 사회경제인구총조사(CPS-ASEC)에 응한 사람들의 소득에 대한 답변과, 사회보장 상세소득기록(DER)에 나타난 실제 소득을 비교하여, 답변의 진실성을 검증하였습니다. [그림2]에서 세로축은 응답 소득과 실제 소득의 차이가 나는 비율로 양수이면 과장하여 답변하는 것이고, 음수이면 축소하여 답변하는 것입니다. 그리고 가로축은 소득분위로 왼쪽에 있을수록 저소득층이고 오른쪽에 있을수록 고소득층입니다. 우선 알 수 있는 것은 각 선이 모든 경우에 다 우하향하고 있는데, 이것은 저소득층은 상대적으로 과장하고 고소득층은 상대적으로 소득을 은폐하려는 심리를 반영한 것으로 충분히 예상 가능한 것입니다.

아내가 더 많이 버는 가구 증가 미국에선 28%, 한국은 10%까지

‘돈은 남편이 벌고, 살림은 아내가’

전통적 관념은 여전히 뿌리 깊어 남편은 자신 소득 더 부풀리고

아내는 더 낮춰보이려 애써

결혼시장에서 여성 소득 높으면

결혼으로 귀결되는 비율 떨어져 아내 소득 많으면 이혼율 높은 경향

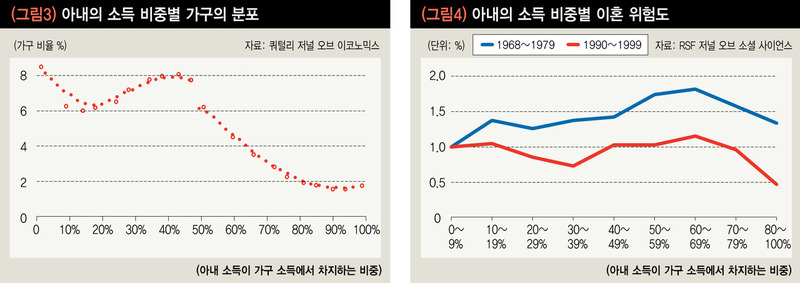

미국에선 1990년대 이후 사라져 다음으로 남편의 소득이 더 높은 가정의 경우(실선), 남편과 아내의 보고 유형은 특별한 차이가 발견되지 않았지만, 아내의 소득이 더 높은 가정의 경우(점선), 남편과 아내의 반응은 뚜렷한 차이가 있었습니다. 남편은 최상위 소득 구간을 제외한 전 영역에서 소득을 과장하였고, 최상위 소득 구간에서도 축소하는 경향이 매우 적었습니다. 반대로 아내의 경우 최하위 소득 구간을 제외한 모든 영역에서 소득을 축소하였고, 최하위 구간에서도 과장하는 경향이 매우 낮았습니다. 센서스에 응답할 때 아내와 남편 모두 ‘돈 버는 남편, 살림하는 아내’라는 전통적 관념에 영향을 받아, 아내가 남편보다 소득이 더 높을 경우, 전통적이지 않은 상황이라고 느끼고 의식적 또는 무의식적으로 아내는 소득을 낮춰 보이려고 하고, 남편은 소득을 높게 보이려고 하는 경향을 드러낸 것이었습니다. 앞의 연구가 센서스 응답의 진위에 관한 것이라면, 시카고 대학의 경제학자 마리안 베르트랑, 에미르 카메니카 및 싱가포르국립대학의 경제학자 제시카 팬의 연구는 전통적인 관념이 실제 결혼 및 노동시장에 미치는 보다 실질적인 영향에 관한 것입니다.(‘젠더 정체성과 가족 내 상대소득’, <쿼털리 저널 오브 이코노믹스>, 2015) 이들은 1990년에서 2004년까지의 서베이/사회보장/국세청(SIPP/SSA/IRS) 데이터를 종합하여 가구소득 중 아내의 상대적 기여분을 계산하여 그 분포를 20개 구간으로 나누어 살펴보았습니다.([그림3]♣) 가장 왼쪽의 점은 아내의 소득이 0~5%를 차지하는 가구의 비율이고, 가장 오른쪽 점은 아내의 소득이 95~100%를 차지하는 가구의 비율입니다. 전체적으로 여성 소득이 남성 소득보다 낮기 때문에 대체로 이 곡선이 우하향하는 모습을 띠는 것은 당연한 일입니다. 그런데 중요한 것은 이 분포가 50%를 넘어서는 구간에서 단절되어 아래로 뚝 떨어지는 절벽의 모습을 보인다는 것입니다. 이것은 아내의 소득이 남편의 소득을 넘어서는 구간에서 단절이 이루어진다는 것을 의미하는 것으로 그 이유는 결혼 시장에서 만난 남녀가 여성의 소득이 높을 경우 결혼으로 귀결되는 비율이 떨어지거나, 결혼 뒤 여성이 남편보다 많은 소득을 올리는 것을 피하는 경향 때문에 발생한 것입니다. 아내 소득과 이혼율의 관계 위스콘신-매디슨 대학의 사회학자 크리스틴 슈워츠와 펜실베이니아 대학 사회학자 필라 고날론스폰스는 남편과 아내의 상대소득이 이혼에 미치는 영향에 대해서 심층 연구를 수행하였습니다. (‘상대소득과 이혼의 추세: 아내의 수입이 남편보다 높은 경우 이혼 가능성이 커지는가?’,

기사공유하기