원병묵의 물질로 읽는 예술

③반 고흐와 연백 물감

빈센트가 아연백을 쓰면 연백을 사용할 때보다 더 효과적으로 임파스토를 잘 표현할 수 있었을 것이다. 불행하게도 빈센트는 뒤늦게 아연백을 사용하기 시작했고, 마르그리트의 피아노 치는 모습을 그린 한 달 후 생을 마감한다. 좀 더 일찍 연백보다 아연백을 사용하기 시작했다면 임파스토 기법을 더 잘 표현할 뿐만 아니라 납의 위험으로부터 안전했을 것이다.

|

|

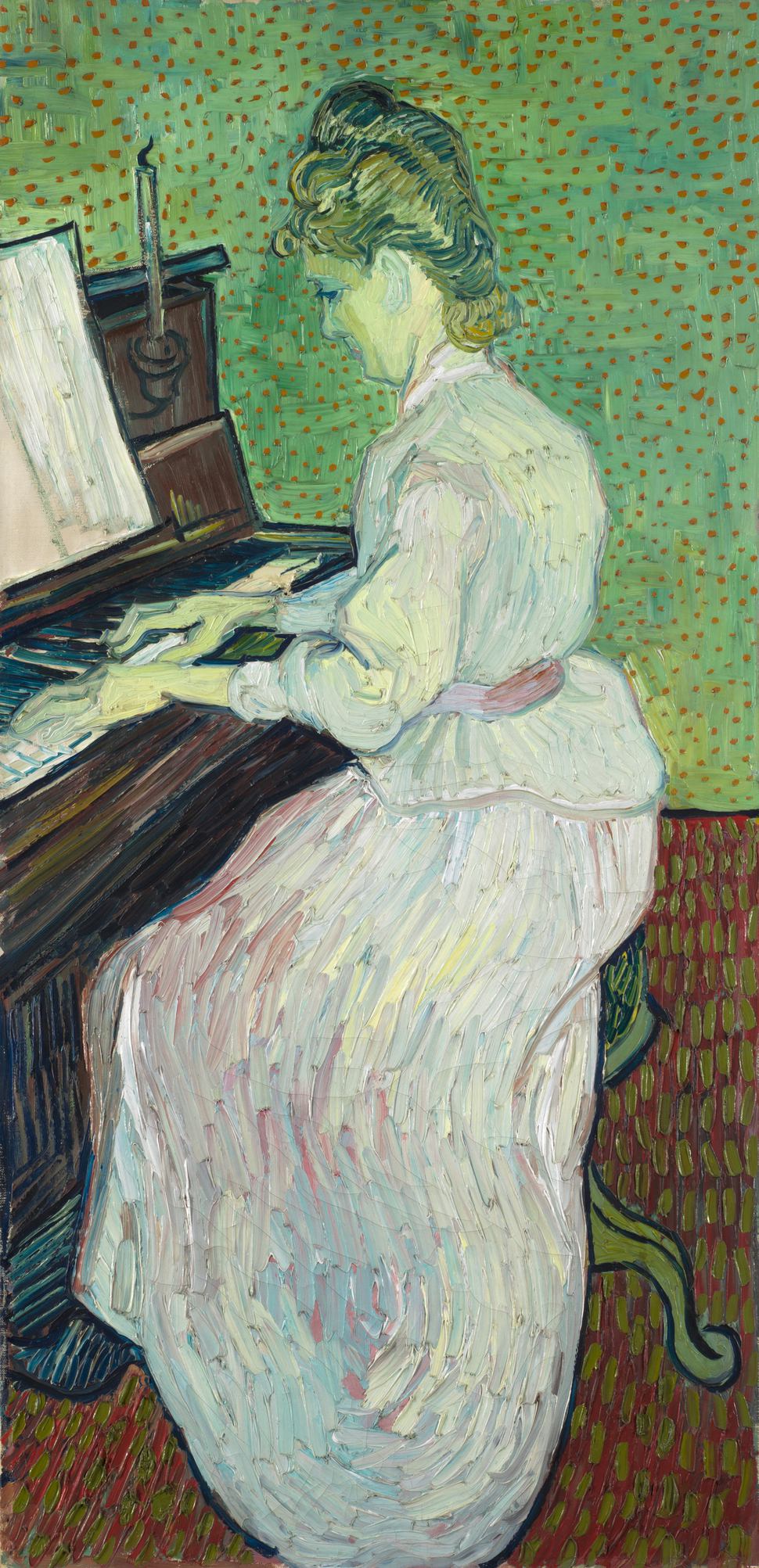

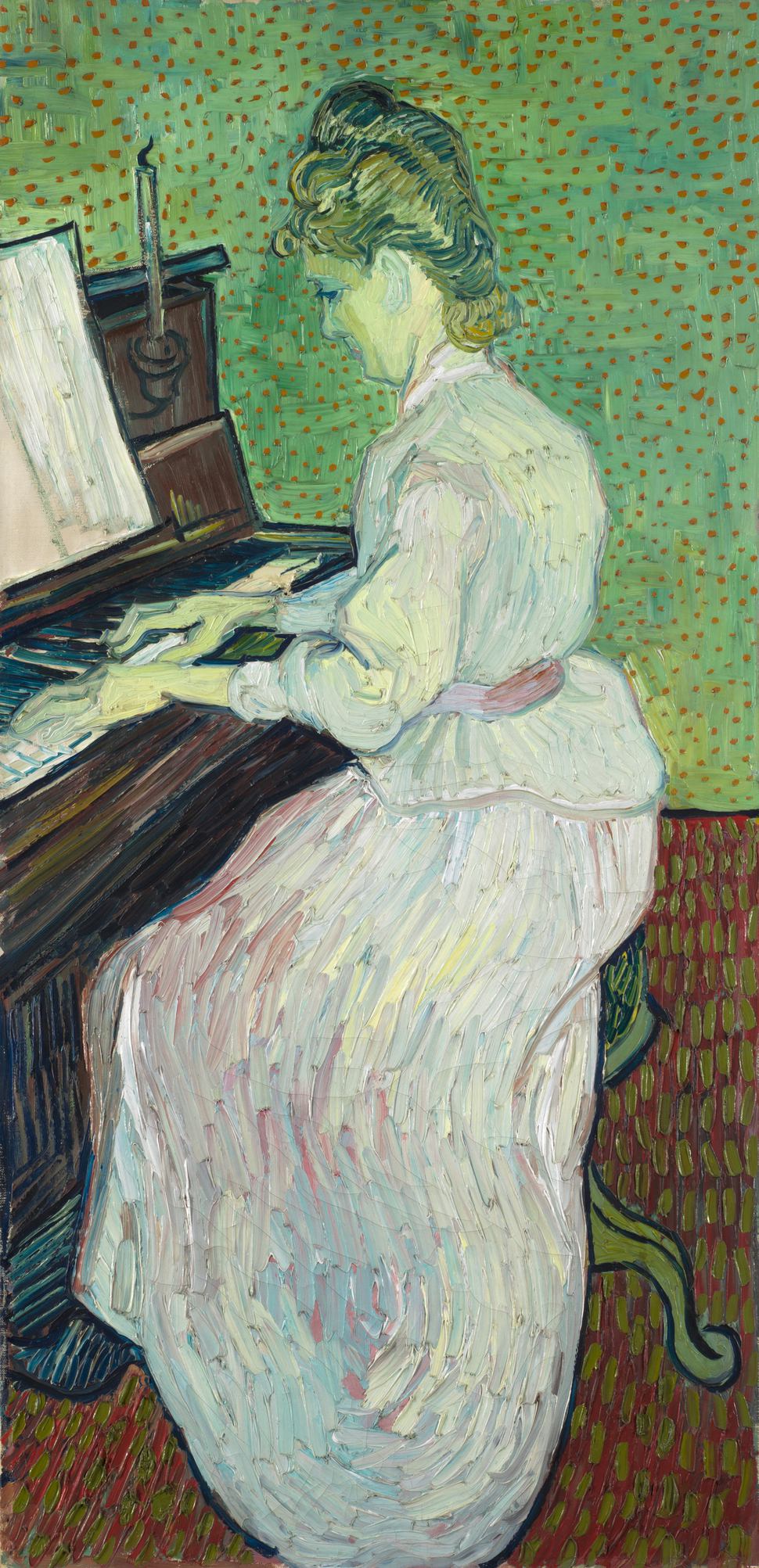

빈센트 반 고흐의 <피아노를 치는 마르그리트 가셰>(1890년). 바젤미술관 소장

|

1890년 7월29일 파리 근교 오베르, 37살 무명 화가가 짧은 생을 마감한다. 화가는 밤낮 그림에 몰두했지만 더는 미래를 기대하기 어려웠다. 절망만 남았다. 그를 지켜보던 한 사람은 안타까워했다. “그는 무너졌던 거야. 누구도 그럴 수 있어. 삶은 강한 사람도 무너뜨리곤 해. 이 사회는 아픈 사람한테 등을 돌렸어.”

그는 정말 노력했고 뭔가 잘할 수 있다는 것을 증명하고 싶었다. 본격적으로 그림을 그린 8년 동안 800여점의 작품을 그렸다. 그럼에도 겨우 한 점만을 팔았을 뿐 아무도 알아주지 않았다. 절망은 우울증을 가져왔다. 그를 진단한 한 의사는 증언했다. “그는 캔버스마다 빛나는 별을 그렸네. 하지만 그 별들이 깊고 텅 빈 외로움에 둘러싸여 있지. 그는 미래를 매우 두려워하고 있었어. 동생이 자신을 뒷바라지하는 동안 경제적으로 큰 어려움에 처한 사실에 몹시 괴로워했네. 그는 자기 때문에 동생이 무너지는 것을 두려워했네.” 그가 죽은 뒤 화가의 진심을 알아본 한 소녀는 그의 무덤에 꽃을 갖다 놓았다. 그가 훌륭한 예술가였고 꽃을 좋아한다는 것을 기억했다. “지금은 해줄 수 있는 게 이것뿐이에요. 그에겐 어떤 생명도 너무 작거나 가치 없지 않았죠. 그는 모든 것을 감사하고 사랑했어요.”

이 슬픈 이야기는 지난해 개봉한 영화 <러빙 빈센트>이다. ‘반 고흐’로 잘 알려져 있지만 오늘은 ‘빈센트’라 부르고 싶다. 19세기 후반 아주 짧고 강렬한 생을 살았던 빈센트의 영향은 100년이 훨씬 지난 지금까지 더욱 생생하게 살아 있다. 나도 이 영화를 보면서 한 무명의 젊은 화가가 겪었을 고뇌와 고통의 과정을 지켜봤다. 오늘 소개할 작품은 빈센트의 무덤에 꽃을 갖다 놓은 소녀, ‘마르그리트 가셰’가 피아노를 치는 모습을 그린 그림이다. 백색으로 가득한 마르그리트의 드레스에 담긴 열정과 절망에 관한 이야기다.

물감이 그를 죽음으로 이끌었을까

스위스 바젤 미술관에 가면, 마르그리트의 모습이 그려진 빈센트의 작품을 직접 볼 수 있다. 마침 지난달 스위스를 방문할 기회가 있어서 바젤 미술관을 찾아갔다. 이른 아침 문을 열자마자 미술관을 들른 덕분에 아무도 없는 방에서 그의 그림을 한참 감상할 수 있었다. 묘한 매력이 있는 그림이었다. 드레스는 분홍색을 띤 백색으로 표현되어 있다. 오렌지색 반점이 있는 녹색의 벽을 배경으로, 녹색 점이 가득한 빨간색 카펫과 짙은 보라색의 피아노가 마르그리트 앞에 놓여 있다. 마치 모든 요소가 소녀에게 집중 조명을 선사하는 것 같다. 동생에게 보낸 편지를 살펴보면, 빈센트는 이 그림을 아주 좋아했고 특히 채색에 정성을 들였다.

[1]

빈센트는 드레스의 백색을 표현하기 위해 두 가지 안료를 사용했다. 하나는 납(Pb)이 들어 있는 ‘연백’(lead white)이며 다른 하나는 아연(Zn)이 주성분인 ‘아연백’(zinc white)이다. 아연백은 아연과 산소가 결합한 산화아연으로 물에 녹지 않고 공기 중에서 매우 안정하며 인체에 무해하다. 오늘날에도 아연백은 공업용, 의약품, 안료로 널리 사용된다. 특히 빛을 잘 반사하여 자외선으로부터 피부를 보호하는 선크림의 원료이기도 하다.

연백은 19세기 말까지 서양 미술사에서 큰 비중을 차지했다. 납이 들어간 연백은 납중독이라는 치명적인 위험에도 불구하고 특유의 묘한 색감으로 화가들을 사로잡았다. 연백을 특히 사랑했던 제임스 휘슬러는 납중독에 이른 대표적인 화가다. 심각한 납중독은 생명을 위협하고 정신장애를 일으킬 수 있다. 전창림 박사는 그의 저서 <미술관에 간 화학자>에서 연백을 “화가를 죽인 흰색 물감”이라 했다.

빈센트가 사용한 물감에 납이 함유된 사실을 후세 과학자들이 밝혀냈다. 그의 정신장애와 죽음에 납중독이 영향을 주었을 가능성이 매우 높다. 빈센트의 독특한 화풍을 대표하는 노란색에는 산업혁명 때 개발된 ‘크롬 옐로’(chrome yellow)가 자주 사용되었는데, 여기에도 납이 들어 있었으며 매우 치명적이었다. 오렌지색에 사용된 붉은 안료 ‘연단’(red lead)에도 납이 있으며, 크롬 옐로나 연단은 햇빛을 받으면 하얗게 변색되기도 했다.

[2]

그가 아연백을 일찍 썼더라면

빈센트는 자신만의 독특한 화법으로 유명하다. 그가 사용한 ‘임파스토’(impasto)는 물감의 질감과 입체감을 살리는 회화 기법으로, 물감을 캔버스 위에 바로 짜서 섞은 뒤 두껍게 덧칠한다. 물감이 다 마르면 붓 자국이 마치 캔버스 밖으로 튀어나올 것처럼 보인다. 빈센트의 대표작 <별이 빛나는 밤>에서 이글거리는 별과 소용돌이를 표현할 때도 백색 안료를 덧칠한 임파스토 기법이 중요하게 활용되었다. 빈센트는 사물의 상세한 표현보다는 전체 느낌을 강조했던 인상파 화가였으며 임파스토 기법은 그에게 생명이었다. 그런데 이 기법이 성공하려면 물감의 물리적 특성이 매우 중요하다.

임파스토 기법을 실현하려면 물감과 관련된 ‘유변학’(rheology)이 중요하다. 유변학은 물질의 변형과 유동에 관한 과학으로, 콜로이드, 고분자, 생체 물질 등 복잡한 화학 조성을 가진 물질에 힘을 가했을 때 나타나는 탄성, 변형, 유동 현상 등을 다룬다. 음식이나 화장품 등에서 유변학적 특성을 자주 발견할 수 있다. 우리가 흔히 먹는 젤리는 고체와 액체 성질을 모두 가진 ‘점탄성’ 물질이다. 고체처럼 일정한 형태를 가지지만 아주 단단하지 않으면서 동시에 액체처럼 변형이 쉽지만 자유롭게 흐르지도 않는다. 물감은 그림을 그릴 동안 액체와 같지만 마르면 고체와 같다.

2014년 프랑스 과학자들은 <백색 페인트의 유변학: 반 고흐는 그의 유명한 임파스토를 어떻게 얻었나>라는 제목의 연구 논문에서, 19세기 말 자주 사용된 백색 안료의 유변학적 특성을 비교했다.

[3] 놀라운 사실은 대표적인 유변학적 특성인 항복응력과 탄성률에서 아연백이 연백보다 훨씬 더 좋았다.

이 결과의 의미는 명백하고 간단하다. 빈센트가 아연백을 쓰면 연백을 사용할 때보다 더 효과적으로 임파스토를 잘 표현할 수 있었다는 것이다. 불행하게도 빈센트는 뒤늦게 아연백을 사용하기 시작했고, 마르그리트의 피아노 치는 모습을 그린 한 달 후 생을 마감한다. 좀 더 일찍 연백보다 아연백을 사용하기 시작했다면 임파스토 기법을 더 잘 표현할 뿐만 아니라 납의 위험으로부터 안전했을 것이다.

빈센트는 짧은 생을 살았지만 가장 강렬한 빛을 발하는 별이 되어 수많은 후세 사람들에게 예술혼을 불어넣어 주었다. 빈센트의 천재성과 진심을 이해했던 마르그리트는 죽기 전까지 미혼으로 아버지 집에서 살았다. 빈센트가 남긴 그녀의 피아노 치는 모습은 1934년 바젤 미술관이 수집할 때까지 44년 동안 그녀 침실에 걸려 있었다. 아마도 빈센트를 향한 존경과 사랑으로 오래도록 간직했을 것이다. 영화 <러빙 빈센트>에서도 빈센트를 향한 그녀의 마음이 잘 나타나 있다. 빈센트의 죽음을 추적하는 아르망 롤랭에게 그녀는 이렇게 질문한다. “당신은 그의 죽음에 대해 그렇게나 궁금해하면서 그의 삶에 대해선 얼마나 알죠?” 불꽃같은 생을 살았던 빈센트는 사후 현대 미술의 아버지로 가장 존경받는 화가가 되었다.

예술에 대한 열정으로 가득했던 한 젊은 무명 화가 빈센트의 삶은 비극이었다. 한 세기가 훌쩍 지난 오늘날에도 젊은 예술가들의 삶은 크게 달라지지 않았다. 독성이 있는 물감은 현재 사용이 거의 중지되었고 예술에 대한 인식도 많이 개선됐다. 하지만 여전히 무명 예술가들은 사회적 관심에서 소외돼 생계를 걱정해야 한다. 젊은 예술가에게 가난과 아픔은 상징처럼 되었다.

영화 <러빙 빈센트>에서 우체부 조셉 룰랭은 빈센트의 죽음에 사회가 책임이 있다고 증언했다. 예술에 몰입하도록 무명 예술가를 보호하는 장치가 필요하다. 사회는 아픈 사람을 돌봐야 한다. 최근 우리 사회에 큰 파장을 불러일으킨 김승섭 교수의 저서 <아픔이 길이 되려면>의 핵심 주장도 이와 같다.

이른 아침 스위스 바젤 미술관의 넓은 빈 방에서, 마르그리트를 그린 빈센트의 그림을 홀로 바라보며 나는 안타까움에 사로잡혔다. 빈센트가 물감의 과학을 좀 더 잘 알았다면 그의 건강과 예술에 큰 도움이 되지 않았을까? 예술과 과학은 서로 더 깊이 소통해야 한다.

*참고 자료:

[1] http://vangoghletters.org/vg/letters/let893/letter.html.

[2] S. Everts, Chemical & Engineering News 94, 32-33 (2016).

[3] J. Salvant Plisson et al., Colloids Surf. A 458, 134-141 (2014).

원병묵 성균관대 신소재공학부 교수

광고

기사공유하기