등록 : 2008.05.27 18:22

수정 : 2018.05.09 19:00

세상을 바꾼 사람들 5-4

<조선일보>에서 일하던 1960년대 중반 리영희와 남재희로부터 많은 것을 터득한 행운은 나에게 지울 수 없는 아름다운 추억거리다. 그들은 언론의 생명인 정의감과 필력이 높았다. 그러나 세계관·인생관이 같지 아니한 다른 언론 종사자들과 어울리는 방식에 그들은 너무나 서툴거나 거칠었다. 좋게 보면 자신의 신념을 굽히지 않는 성격 때문이라 할 수 있겠으나 달리는 불필요하게 적을 만들어 스스로 고립을 자초하는 우를 범했던 것이다. ‘우’(愚·어리석음)라 한 것이 선배에 대한 예가 아니라면 ‘능하지 못했다’는 뜻으로 읽어도 무방하다. 선배의 우를 탓하는 나 자신이 여러모로 두 선배를 닮아가고 있는 것 같아 후진을 위해 꼭 남기고 싶은 이야기다. 어리석은 며느리 시어미 흉보다가 시어미 닮아가는 몰골은 피해야 하지 않겠는가.

리영희·남재희 각기와는 술자리를 자주 하면서도 셋이 함께 긴 시간 담소를 나눈 적은 조선일보에서 같이 일하던 시절 딱 한 번, 그리고 셋 다 조선일보를 떠난 다음 한두 번 있었을까. 그러면 리영희와 남재희 단둘이 어울리는 것은? 두 사람에게 확인해본 바는 없으나 대답은 ‘글쎄’인데, 두루뭉술하게 표현하여 정겨운 사이는 못 된다. 당시로 말하면 편집국장이나 주필 자리를 다투는 관계가 아니었음은 물론이고 공히 조선일보 재래파의 텃세를 당하는 처지였는데 둘 사이에 불상사가 일어났던 것이다.

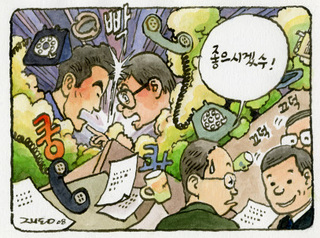

40여년 전의 일인 탓에 당사자들은 없었던 일로 하여 영영 묻어두고자 할지 모르겠으나 관찰, 사후 수습, 그리고 보고라는 이상한 짐이 내게 걸려 있다. 편집국 안에 연탄난로가 이글거리던 시기이니 66년 말이거나 아니면 67년 초의 일. 부장급 이상이 참석하는 오전 편집회의에서 1면 머릿기사를 무엇으로 하느냐를 두고 정치부장 남재희와 외신부장 리영희는 의견이 갈려 마침내 고성이 오갔다. 그날의 주요 토픽은 방한 중인 일본의 기시 노부스케(자민당 우파로서 미-일 안보조약 추진자, 아베 신조 전 총리의 외조부) 전 총리 인터뷰였는데, 재군비에 박차를 가하는 일본 우파의 논리가 어떤 것인지를 독자에게 알리자는 주장과 한국이 전투병력을 파견하려는 마당에 베트남 전쟁을 둘러싼 군사·외교적 이슈를 크게 다루어야 한다는 의견이 맞섰던 것으로 들었다. 편집회의의 논쟁은 그날 저녁 지방판이 나온 다음 편집국 안에서 거친 몸싸움으로 번졌다. 전화통이 여러 개 날아가고 부서지는 일종의 소란이 일어났던 것이다. 그러나 나의 중요한 관찰 및 보고 대상은 논쟁, 몸싸움, 깨진 전화통이 아니라 그 사후다.

|

|

임재경/언론인

|

그 이튿날 낮, 편집국에 들어갔을 때 편집국장과 소란의 주인공 두 사람은 보이지 않았다. 편집국장은 사장에게 불려갔으며 리영희와 남재희는 아예 출근을 하지 않은 상태였다. 기막힌 것은 편집국 부·차장급 고참들이 이 구석 저 구석에 모여 희희낙락하는 작태였다. 잘난 척하며 말 많던 진보파 둘이 박치기 끝에 전화통을 부수는 난동을 부렸으니 ‘이참에 옛날 좋던 시절로 돌아가는 거지’ 하는 쾌재를 부르는 것 같았다. 리영희와 남재희를 화해시켜 출근하도록 중간에서 다리를 놓을 만한 얼굴은 떠오르지 않았다. 그날 오후 내내 편집국장은 책상에 고개를 숙인 채 ‘게라’(영어의 ‘galley’를 일본식으로 발음한 것인데 신문사에서는 초교본을 그렇게 말했다)만 열심히 읽고 있다. 자신의 진퇴를 저울질하는 것일까. 그러면 사장이 직접 나서는 길밖에 없는데? 전례는 잘 몰라도 사장이 나설 문제는 아니고 어디까지나 편집국 안에서 해결할 일이다.

나는 우선 남재희를 만났다. 처음에는 “오죽했으면 그랬겠느냐”며 만나지 않겠다고 우겼으나 “당신 둘이 싸워서 좋아할 사람들이 누구인가”라며 화해를 간청하니 조금 물러섰다. 제기동의 리영희 집으로 찾아가 같은 이야기를 꺼냈다. 처음에는 그 역시 “남재희와 다시 상면하기 싫다”고 했으나 남재희와 같이 다음날 다시 찾아오겠노라 하니 그제야 누그러졌다. 셋이 화해의 술자리에 마주 앉던 날, <중앙일보> 문화부에서 기자로 일하던 김상기를 불러냈다. 1차, 2차, 3차, 4차, 통음에 통음을 거듭하며 밤을 꼬박 새웠다. 둘이 출근하는 날, 편집국 분위기는 별로 반기는 것 같지 않았다. 내 나이 30살이었으니, 리영희 37살, 남재희 33살 때다. 나의 삼십이립 시절 가장 뿌듯한 한 장면이다.

임재경/언론인

그림 박재동 화백

광고

기사공유하기