|

|

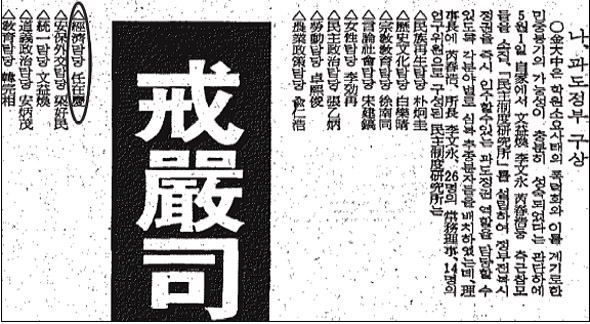

1980년 7월5일치 <조선일보>에 실린 ‘계엄사의 김대중사건 발표 전문’ 가운데 나오는 ‘과도내각 구상’. 경제담당으로 필자인 ‘임재경’ 이름이 적혀 있다.

|

세상을 바꾼 사람들 9-5

3주 가까이 집에도 신문사에도 들어가지 않고 동가식서가숙하는데 잡아간다는 뚜렷한 징조가 보이지 않자 내 쪽에서 오히려 시들해져 1980년 6월 중순 정상 생활로 돌아왔다. 6월 말 어느 날 아침밥 먹기 직전 ‘남영동’의 세 사람이 드디어 찾아왔는데 이건 무언가? 집 사러 온 사람처럼 이 방 저 방 기웃거리다 말고 “김태홍을 만난 게 언제요”라 묻는 거였다. “그 친구에게 현상금이 붙었던데 아직 못 잡았소?” 하니 셋 중의 하나가 볼멘소리로 “땅굴을 깊이 파고 숨긴 숨은 모양인데, 안 나오고 배기나요”했다. 셋이 집을 나간 다음 ‘난 아니군’ 하며 가슴을 쓸어 내렸다. 하지만 시간이 조금 일렀을 뿐이다. 7월5일 아침 배달된 조간신문의 두 면에 걸친 ‘김대중 내란 음모 사건 전모’ 한가운데 ‘김대중 과도내각 명단’이란 별도의 줄친 칸이 눈에 들어왔다. 거기에 ‘경제담당 임재경’이 들어 있었다. 이건 또 무언가? 나는 72년 조선일보 정치부 차장 시절 김대중을 만난 게 마지막이고 10·26 이후 먼발치에서나마 눈도 마주친 적이 없는 판에 그의 과도내각에 들어갔다니 알다가도 모를 일이다. ‘걸리긴 된통 걸렸구나’ 하는 두려움에 짓눌리면서 마음 한구석에 ‘김대중은 역시 사람을 알아보는군’ 하는 유치하고 어이없는 공명심이 스쳤다. 이렇게 된 바에야 피신이고 나발이고 할 여지가 없다. 그날 신문사에 출근해 처음 마주친 홍순일(<한국일보> 논설위원, <코리아타임즈> 편집국장 역임)이 “임 선생 한자리 할 뻔했습디다”라 했다. 그날 오전 신문사는 긴급징계위원회를 열어 ‘정치행동 금지의 사규 위반’ 이유로 나에게 파면 결정을 내렸다고 통고했다. 그 순간 ‘참으로 험하게 당하는구나’ 하는 생각과 함께 ‘언론인을 구속하는 게 아니라 전직 언론인을 구속했다’고 하겠지 하는 예감이 들었다. 몇 시간 뒤 남영동에 붙들려갔을 때 연행보고서를 작성하던 기관원이 하는 말, “당신은 언론인이 아니라 무직이요”라 했으니 예감이 적중했던 것이다. 나는 보따리를 챙기려다 말고 부주필 주효민의 책상 앞에 서서 “파면이라면 직업인으로는 최악의 징계인데 그런 결정을 내리려면 당사자에게 단 1분이나마 소명 기회를 주어야 할 것 아니오”라며 악쓰듯 소리 질렀다. 그는 종잡을 수 없는 답변을 했는데 무슨 내용이었는지 지금 기억에 없다. 한 30분이 지났을까, 4층 응접실에 두 손님이 찾아왔다는 비서실의 전화다. ‘손님 좋아하네, 이제는 신문사 안까지 버젓이 들어와 사람을 낚아채 가니 현행범이 됐군.’ 남영동에 연행되어 보름 가까이 있는 동안 초장 며칠은 어떻게 나를 엮으려는지 짐작이 안 갈 정도로 이것저것 캐물었다. ‘김태홍의 행방을 대라’, ‘김대중의 과도내각 임명장을 집 어느 구석에 숨겨 놨냐’, ‘<좃투>, <똥투> 가운데서 악질 반체제가 누구냐’ 따위의 질문이다. 남영동에서 취조 받고 옥살이한 사람들로부터 듣기로는 소름 끼치는 곳인데, 운 좋게 내 담당자는 ‘골수 남영동 기술자’가 아니었다. 치안본부 외사 담당 요원으로 일하다 5·18 쿠데타로 업무가 폭주하는 바람에 차출되어 왔단다. 가벼운 농담을 건넬 만큼 관계가 누그러지자 “언론 자유를 위해 직장을 잃고 고생이란 고생을 다한 사람들인데 <좃투>, <똥투> 하는 것은 너무 지나치지 않은가”라 하니, 자기는 그런 조직이 있는 것도 몰랐고 ‘여기 와 보니 그렇게 부르더라’는 거였

|

|

임재경/언론인

|

기사공유하기