|

|

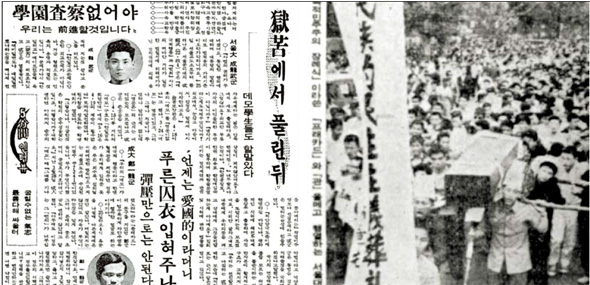

1964년 4월20일 서울대 문리대 4학년 시절 필자(성유보)는 한일회담 반대 시위에 참여해 처음으로 구속됐다 사흘 만에 풀려난 뒤 <경향신문>에 ‘성용무’란 가명으로 얼굴 사진과 함께 인터뷰를 했다.(왼쪽 사진) 5월20일 문리대 주도로 필자도 모의 과정에 참여한 ‘민족적 민주주의 장례식 시위’가 이웃 대학 학생들과 시민들까지 가세한 가운데 열렸다.(오른쪽 사진) <한겨레> 자료사진

|

이룰태림(성유보)-멈출 수 없는 언론자유의 꿈 (20)

1964년 봄 새 학기를 맞았다. 3월24일 서울대·고려대·연세대가 ‘한일회담 반대 데모’를 처음으로 시작했다. 서울대 문리대에서는 김중태 주도로 ‘4월혁명 기념탑’ 앞에서 ‘제국주의자 및 민족반역자 화형식’을 했다. 정치학과 3학년 박삼옥(경북고 출신)이 선언문을 읽고, 정치학과 2학년 최희조(전 <동아일보> 기자)가 ‘전국 대학생에게 보내는 메시지’를 발표했다. 법대생 200여명이 가세한 500여명이 동숭동에서 종로5가까지 진출했다. 고대생 1500여명은 대광고 학생들과 합류해 동대문까지 진출했다. 연대생 2500여명도 함석헌·장준하 선생의 강연을 들은 뒤 노고산동 로터리까지 나왔다. 결국 많은 학생들이 경찰에 연행되었다. 문리대에서도 송철원과 정치학과 4학년 송진혁(전 <중앙일보> 편집국장)이 잡혀갔다. 하지만 이때만 해도 학생 시위가 64년 1년 내내 전국을 ‘거리 정치’로 달굴 줄은 아무도 몰랐다. 4월20일에도 서울대 문리대와 이웃 성균관대 학생 1000여명이 연합집회를 벌였다. 구호는 “‘5·16’은 결코 ‘4·19’의 계승일 수 없다”는 것이었다. 경찰은 나와 정치학과 동기 김문원 등 모두 6명을 본보기로 구속시켰지만 사흘 만에 석방되었다. 나의 첫 서대문형무소 입소였다. 그때 나는 혹여 부모님이 걱정할까봐 ‘성용무’(成龍武)라는 가명을 썼는데 경찰도 넘어가줬다. 풀려나자 문리대 1년 선배이기도 한 <경향신문>의 김주연 기자가 ‘구속 학생들도 할 말 있다’(4월27일치 6면)는 제목으로 인터뷰를 실어줬다. 얼굴 사진까지 실린 그 기사에서 나는 “박정희 정권이 한일회담 반대 학생운동을 공갈·회유하기 위해 프락치를 학원에 침투시키고 있는데, 이를 뿌리뽑아야 합니다”, “국가의 먼 장래를 내다볼 줄 모르는 외교, 학원을 불순시하는 사찰, 매판자본이 활개치는 경제구조가 고쳐지지 않는 한 우리는 전진할 것입니다”라고 주장했다. 그 뒤 실제로 박 정권이 대학가에 심어놓은 ‘청사회’(YTP·Youth Thought Party)라는 프락치 조직이 들통났다. 송철원은 손정박(정치학과 동기)·이영섭·최해용·최무웅 등과 함께 ‘학원사찰 조사위’를 만들어 4월23일 문리대 4월혁명 기념탑 앞에서 ‘청사회 조직’의 실체를 폭로했다. 그리고 박 정권에 대해 ‘37개 사이비 학생단체를 해체시켜라, 공화당은 자금 제공을 중지하고 공개 사과하라’ 등 4개 항을 요구했다. 그러자 중앙정보부장 김형욱은 5월17일 “중앙정보부 국내정보국을 완전히 철폐하고, 각 도지부를 없애는 대신 주요 지역에 ‘대공분실’을 새로 설치하여 대공 및 반국가 사범에 관한 정보·수사 활동을 전담하기로 했다”고 발표했다. 하지만 이는 위장술이었다. 오히려 그들은 5월21일 송철원을 납치해 심한 고문을 한 뒤 사흘 만에 슬쩍 풀어줬다. ‘학림제’ 축제기간이었던 5월20일 문리대에서는 ‘민족적 민주주의 장례식 시위’를 벌였다. 동국대·성균관대·건국대 학생도 동참했다. 송철원은 5월16일 저녁 문리대 앞 중국집 ‘진아춘’에서 문리대의 김중태·현승일·김도현·최혜성·이원재 등과 동국대·성균관대·건국대 학생 21명이 모여 ‘민족적 민주주의 장례식’을 열기로 결의했다고 기억했다. 현승일의 권유로 나도 이 모의에 참석했다. 경북고 1년 선배이나 재수해서 정치학과 동기생이 된 그는 민족주의비교연구회는 살려야 하니 “발언은 하지 말고 한일회담 반대운동의 흐름을 잘 새겨두라”고 당부했다. 나로서도 학생운동의 맥을 잘 알지 못해서 별 발언을 하지 않았다. 20일 낮 문리대 교정에서 시작된 ‘민족적 민주주의 장례식’에서 동국대의 장장순이 대회사를 하고 김지하가 쓴 ‘조사-시체여!’를 송철원이 낭독했다. 이윽고 오후 3시 학생 3000여명과 시민 1000여명은 곡성을 울리며 장송 시위에 들어갔다. 주동자 13명이 수배되었다.

|

|

성유보(필명 이룰태림·71) 희망래일 이사장

|

기사공유하기