|

|

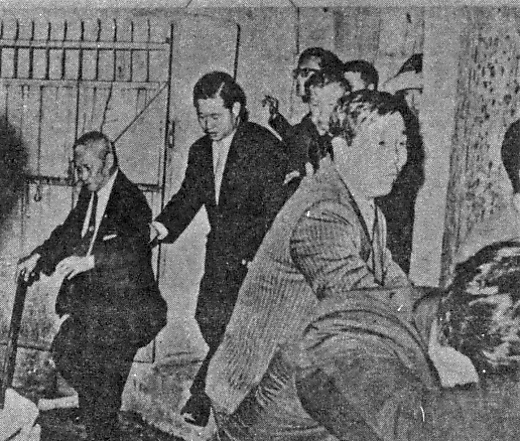

공화당 등 여권 의원들이 국회 별관에서 ‘3선개헌안’을 날치기 통과시킨 뒤 서둘러 빠져나가는 모습. <한겨레> 자료사진

|

이룰태림-멈출 수 없는 언론자유의 꿈 (30)

1968년 말 박정희 정권이 ‘<신동아> 필화 사건’을 빌미로 기자들을 반공법으로 대거 조사하고 편집국 인사에까지 개입한 것은 동아일보사를 길들이기 위해서라는 설이 유력하게 퍼졌다. 실제로 박정희 장기집권을 추진하던 비서실장 이후락과 중앙정보부장 김형욱, 공화당 4인방 ‘백남억·길재호·김성곤·김진만’은 69년 1월 초부터 ‘3선 개헌 필요성’을 들고나왔다. 2월25일 공화당 당의장 서리 윤치영은 “장기집권을 한다고 해서 반드시 부패하는 것은 아니며, 헌법은 정세 변동에 따라 개정할 수 있다”고 강변했다. 68년 ‘정계은퇴’를 강요당했던 김종필이 비겁하게도 69년 6월부터 ‘3선 개헌’ 주장에 앞장서자, 박정희 정권은 “개헌안이 국회를 통과하면 국민투표에 부쳐 나와 이 정부에 대한 신임을 묻겠다”며 ‘3선 개헌 추진’을 공식화했다. 개헌안을 두고 공화당 의원총회에서도 찬반 논란이 일자 이만섭 의원이 총대를 멨다. 그는 제3공화국 대통령 출마 조항을 “1차에 한하여 중임할 수 있다”에서, “2차에 한해 중임할 수 있다”로 바꿔 “박 대통령에게 3선 대통령의 길만 터주자”고 반대파들을 설득했다. 하지만 이만섭은 박정희의 야심을 너무 몰랐다. 박정희는 ‘5·16 군사쿠데타’ 때 이미 “우리의 과업이 성취되면 참신하고도 양심적인 정치인들에게 정권을 이양하고 우리들 본연의 임무에 복귀할 준비를 갖춘다”고 약속하고는 2년 뒤 “군정 4년 연장”을 발표했다가 미국의 반대로 할 수 없이 대통령 선거를 치렀고, 이제 두 차례 대통령직을 연임한 뒤, 다시 ‘3선 출마’를 도모하고 있었다. 박정희 정권의 3선 개헌 추진에 맞서 당시 야당인 신민당은 ‘5인 호헌위원회’(김의택 전당대회 의장, 조영규 중앙상임위원장, 정헌주 정책위원장, 고흥문 사무총장, 김영삼 원내총무)를 구성하고 유진오 총재가 “국회의원 총사퇴도 불사하겠다”며 69년 6월5일 재야인사들과 함께 ‘3선개헌 반대 범국민투쟁위원회’(위원장 김재준 목사)를 결성해 강경한 투쟁의지를 보였지만, 유진산 간사장 등 타협파가 주류를 형성하고 있어 반대 투쟁이 여의치 않았다.

|

|

1969년 초부터 ‘3선 개헌’을 추진한 박정희 정권은 야당과 학생들의 저항을 철권으로 제압하고 끝내 국민투표로 개헌을 관철시켰다. 사진은 그해 9월9일 야당인 신민당 의원들의 국회 의사당을 점령하고 밤샘농성을 하는 모습.

|

|

|

성유보(필명 이룰태림·71) 희망래일 이사장

|

기사공유하기