|

|

일러스트 이재임

|

[창간30돌 특별기획 - 노동 orz] ‘샌드위치’ 노동자 콜센터 상담원

③ ‘총알받이’ 내 인생

방송가격·안내정가 “왜 달라?”

고객 분노 받아내는 총알받이

홈쇼핑 직원이니 책임지라지만

실제론 아웃소싱 소속일 뿐

초보상담원 최저임금 주고 고용

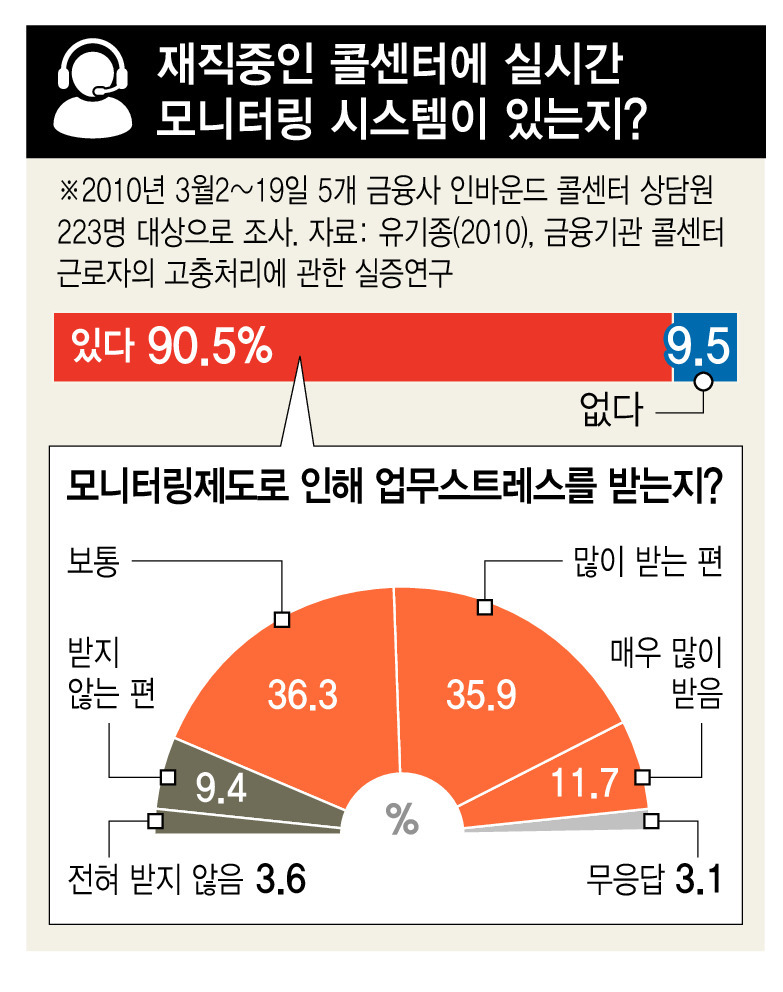

관리자 감시 체계로 콜수 유지

못견뎌 나간 자리 저임금 돌려막기

일자리 안정성 없는 ‘짝퉁 정규직’

|

|

일러스트 이재임

|

|

|

|

기자가 일했던 콜센터 자리의 모습. 전산시스템과 홈쇼핑 화면 등을 띄워놓는 듀얼 모니터와 전화기, 헤드셋 등이 놓여있다.

|

|

|

기자가 일했던 콜센터 내부의 전경

|

“전화기 너머 사람이 있습니다”

콜센터 상담원로 살아본 한달 콜센터에는 늘 상담원이 부족했습니다. 첫 출근을 한 날부터 퇴사할 때까지, 구직 사이트에는 기자가 일하는 콜센터의 구인 공고가 매일 올라왔습니다. 콜센터 내부 회의실에서 면접을 치르는 구직자들을 매주 볼 수 있었습니다. 하지만 늘 사람이 모자랐습니다. 콜센터엔 매일 그만두는 사람이 있었고, 그래서 매일 ‘채용 중’이었습니다. 짧은 시간이었지만, 기자는 왜 언니들이 쉽게 일터를 떠날 수밖에 없는지 이해할 수 있었습니다. 콜센터에서 일하는 8시간 동안 마음 놓고 화장실에 갈 자유도, 폭언하는 고객에게 항의할 자유도 주어지지 않았습니다. ‘전화 받으라’ 독촉하는 매니저, ‘이름을 스타카토로 발음하는지’ 평가하는 큐에이(QA) 강사, ‘화장실 가는 것도 보고하라’는 팀장이 모두 목을 죄는 것 같았습니다. 시간이 갈수록 이것은 ‘을’과 ‘병’의 전쟁이란 생각이 들었습니다. 센터장과 팀장도 콜센터 업무를 위탁한 원청, 고객사 앞에서 철저히 ‘을’이었습니다. ‘최소 비용 최대 효과’를 위한 감시노동은 ‘을’의 생존전략이었습니다. 싼값에 물품을 구매하려다 상담원에게 폭언을 퍼붓고 마는 고객들 역시 진정한 ‘왕’은 아니었을 것입니다. 그들은 고객사의 상술에 속은 분노를 ‘총알받이’들에게 퍼부었습니다. 그 어느 곳에도 원청의 모습은 보이지 않았습니다. ‘갑’이 사라진 무대, ‘을’과 ‘병’들의 전쟁에 승자는 없었습니다. “콜센터 상담원은 누구나 시작할 수 있지만 아무나 할 순 없는 일입니다.” 한 독자가 보내온 편지에는 이렇게 적혀 있었습니다. 전적으로 동의합니다. 다양한 고객들과 직접 접하고, 그들의 구체적인 요구에 응하는 일은 아무나 할 수 있는 일이 아니었습니다. 인공지능 ‘챗봇’과 에이아르에스(ARS) 등이 상담원을 대체하고 있지만, 여전히 급할 때는 ‘상담원과 바로 연결하기’ 버튼을 누르기 때문입니다. ‘저비용 고효율’의 논리가 지배하는 콜센터 업계에 온기가 깃들기를 소망합니다. 상담원을 간접 고용하는 고객사, 콜센터를 운영하는 아웃소싱 업체 모두 ‘사람’을 고용하고 있다는 사실을, 그 무게를 알았으면 합니다. 고객 역시 ‘상담원도 누군가의 가족’이라는 점을 잊지 않았으면 합니다. 법과 제도가 만들어져도, 이를 제대로 작동하게 하는 것은 ‘전화기 너머 사람이 있다’는 인식일 것입니다. 신민정 기자 shin@hani.co.kr

콜센터 상담원로 살아본 한달 콜센터에는 늘 상담원이 부족했습니다. 첫 출근을 한 날부터 퇴사할 때까지, 구직 사이트에는 기자가 일하는 콜센터의 구인 공고가 매일 올라왔습니다. 콜센터 내부 회의실에서 면접을 치르는 구직자들을 매주 볼 수 있었습니다. 하지만 늘 사람이 모자랐습니다. 콜센터엔 매일 그만두는 사람이 있었고, 그래서 매일 ‘채용 중’이었습니다. 짧은 시간이었지만, 기자는 왜 언니들이 쉽게 일터를 떠날 수밖에 없는지 이해할 수 있었습니다. 콜센터에서 일하는 8시간 동안 마음 놓고 화장실에 갈 자유도, 폭언하는 고객에게 항의할 자유도 주어지지 않았습니다. ‘전화 받으라’ 독촉하는 매니저, ‘이름을 스타카토로 발음하는지’ 평가하는 큐에이(QA) 강사, ‘화장실 가는 것도 보고하라’는 팀장이 모두 목을 죄는 것 같았습니다. 시간이 갈수록 이것은 ‘을’과 ‘병’의 전쟁이란 생각이 들었습니다. 센터장과 팀장도 콜센터 업무를 위탁한 원청, 고객사 앞에서 철저히 ‘을’이었습니다. ‘최소 비용 최대 효과’를 위한 감시노동은 ‘을’의 생존전략이었습니다. 싼값에 물품을 구매하려다 상담원에게 폭언을 퍼붓고 마는 고객들 역시 진정한 ‘왕’은 아니었을 것입니다. 그들은 고객사의 상술에 속은 분노를 ‘총알받이’들에게 퍼부었습니다. 그 어느 곳에도 원청의 모습은 보이지 않았습니다. ‘갑’이 사라진 무대, ‘을’과 ‘병’들의 전쟁에 승자는 없었습니다. “콜센터 상담원은 누구나 시작할 수 있지만 아무나 할 순 없는 일입니다.” 한 독자가 보내온 편지에는 이렇게 적혀 있었습니다. 전적으로 동의합니다. 다양한 고객들과 직접 접하고, 그들의 구체적인 요구에 응하는 일은 아무나 할 수 있는 일이 아니었습니다. 인공지능 ‘챗봇’과 에이아르에스(ARS) 등이 상담원을 대체하고 있지만, 여전히 급할 때는 ‘상담원과 바로 연결하기’ 버튼을 누르기 때문입니다. ‘저비용 고효율’의 논리가 지배하는 콜센터 업계에 온기가 깃들기를 소망합니다. 상담원을 간접 고용하는 고객사, 콜센터를 운영하는 아웃소싱 업체 모두 ‘사람’을 고용하고 있다는 사실을, 그 무게를 알았으면 합니다. 고객 역시 ‘상담원도 누군가의 가족’이라는 점을 잊지 않았으면 합니다. 법과 제도가 만들어져도, 이를 제대로 작동하게 하는 것은 ‘전화기 너머 사람이 있다’는 인식일 것입니다. 신민정 기자 shin@hani.co.kr

기사공유하기