|

|

중국 베이징 푸싱 거리의 중국혁명군사박물관에는 1960~70년대 중국 군수산업체가 자체 기술로 연구·개발해 만든 젠-5 전투기와 둥펑-1호 미사일, 장갑차, 로켓 등이 전시돼 있다. 오늘날 중국의 군수산업체들은 무기 제작 기술을 산업기술로 전환하고 있다. 베이징/박종식 기자 anaki@hani.co.kr

|

[중국 첨단산업이 뛴다] 병마용의 변신 ‘탱크 생산라인에서 자동차를’

과거 당나라의 수도로 장안으로 불리웠던 중국 산시성 시안은 병마용의 도시다. 진시황의 지하궁전을 지키기 위한 진흙 병사들은 지금도 석궁을 쥔 자세로 혹은 기마 자세로 관광객을 맞고 있다. 방대한 문화유산을 간직한 이 도시는 공교롭게도 중국 군수산업의 요충지 가운데 한곳이기도 하다. ‘국방기술의 민간활용’ 30년핵·미사일 등 첨단기술 바탕

군수→민수 비율 절반 넘어서 진시황은 지하궁전 지킴이 병마용갱이 오늘날 관광 명소로 변신할 줄은 꿈에도 몰랐을 것이다. 마오쩌둥 또한 시안의 병기공장들이 서민의 사랑을 받는 민수품을 생산하리라곤 상상조차 못했을 것이다. 중국의 군수공장은 오늘날 병마용의 변신만큼 극적인 변신을 겪고 있다. 병마용과 군수산업의 변신=시안과 주변에는 장갑차, 기관총, 군용기, 군함에 들어가는 각종 부품과 조립품을 생산하는 정밀공장들이 밀집해 있다. 시안시 신청구에 자리한 베이팡화산기전유한공사는 각종 병기의 정밀부품을 생산하는 정밀 주조·단조 공장이다. 1950년대 소련의 원조로 지어진 156개 공장 가운데 하나인 이 기업체는 372만㎡의 광활한 부지에 자급자족이 가능한 거의 모든 시설을 갖추고 있다. 공장부지 안에는 자체 변전소와 수도 공급용 저수탑이 있으며, 물자를 싣고 내릴 수 있는 전용 기차역까지 세워져 있다. 20㎞에 이르는 전용 철도는 시안 기차역으로 이어진다. 이 공장은 오늘날 정밀가공 기술을 이용해 자동차 노즐과 기계 부품, 파이프 등을 생산한다. 개혁개방 이후 군수공장들이 겪은 혁명적 ‘변신’을 전형적으로 보여주는 공장이다. 시안의 또 다른 군수업체인 시안베이팡광전유한공사도 예외는 아니다. 1970년대까지만 해도 이 기업체는 121만㎡의 넓은 부지 안에 직원들의 숙소·상점·세탁소·탁아소·병원은 물론, 대학까지 갖춘 전형적인 ‘생산단위’였다. 오늘날 이 시설들은 모두 ‘단위’에서 독립해 민영으로 바뀌었고, 부속대학 또한 ‘시안이공대학’으로 독립했다. 기관총과 탱크의 조준경 등 군용 광학기기를 생산하던 시안베이팡광전은 2000년 광학·기계가공·디지털·안경 등 민용품 생산라인을 신설하고 ‘시광집단’이라는 이름으로 이 생산품들을 시장에 내놓기 시작했다. ‘저격수의 눈’을 만들던 정밀 광학기술을 안경렌즈·천체망원경·현미경 등을 만드는 기술로 전환한 것이다. “오늘날 시광집단은 장갑차 조준경, 전투기 조종석 디스플레이 등의 군수품을 여전히 납품하고 있지만, 다른 생산라인에선 망원경, 디지털 카메라, 엘시디 텔레비전, 엠피3, 디브이디 플레이어, 광학 의료기기, 안경 렌즈 등 광학 응용 제품들을 자체 개발해 생산하고 있다”고 이 집단의 한 임원은 설명했다.

군수업체의 민수 전환 물결은 심지어 무기 성능실험장에까지 번졌다. 시안 교외 90㎞ 지점에 자리한 ‘중국 병기공업 특종장비 시험기지’는 서북지역에서 생산되는 각종 병기의 성능시험장이다. 이 기지는 70㎜ 고속촬영시스템, 레이더 등 첨단장비를 통해 각 병기창이 생산한 전투기·군함·미사일 등 각종 병기의 화력·성능 실험을 진행하는 곳이다. 오늘날 이 시험기지는 민간용 폭약 성능실험과 도료·농산품의 성능 분석을 대행하는 등 시장경제에 적응하기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 무기도 만들고 쟁기도 만들고=중국의 군수산업이 민용품 생산까지 병행하게 된 건 개혁개방 초기까지 거슬러 올라간다. 1978년 개혁개방을 선언한 덩샤오핑은 국방산업체에 “절반의 인력을 민용품 생산에 돌릴 것”을 요구하고 나섰다. 이른바 ‘군민겸용(軍民兼容, 국방 기술의 민간 활용) 정책의 시작이다. 중국공산당은 덩샤오핑의 이 조처가 “칼을 녹여 쟁기를 만들도록 한(鑄劍爲犁)” 결정이라고 높인다. 정확하게는 ‘무기 전문 대장간에서 칼과 쟁기를 함께 만들게 한 조처’라고 평해야 할 것이다. 중국 당국은 ‘군민겸용’을 위해 6차(1981~85년)와 7차 5개년 계획(1986~90년) 기간에 40억위안을 투자해 475개의 생산라인을 건설했고, 8차 5개년 계획(1991~95년) 때는 100억위안을 투자했다. 중국 최대 오토바이 생산업체인 충칭의 자링모터, 연간 100만대의 소형차를 생산하는 충칭의 창안자동차, 세계 최대의 텔레비전 생산라인을 갖춘 쓰촨의 창훙컬러텔레비전 등은 군민겸용 정책의 결실이다. 그 결과 군수업체의 민수품 생산 비율은 1979년 8%에서 2003년 65%로 가파른 성장세를 보였다. ‘쟁기 생산량’이 무기 생산량을 넘어선 것이다. 군수업체의 민수전환 실험은 아직 성공했다고 평가하기 이르다. 각 지역의 군수업체들이 연구 개발에서 생산까지 자체 완결구조를 갖추고 있어 연구·투자의 중복 등 비효율성이 적지 않다. 군수공장들은 동부 대도시에서 먼 중서부의 ‘후방’에 건설된 까닭에 높은 물류비용 등의 어려움도 안고 있다. 그러나 중국의 군수산업은 핵무기·미사일·인공위성을 자체 개발한 저력을 지니고 있다. 중국 당국이 ‘군민겸용’에 적지 않은 기대를 거는 건 이 때문이다. 이들은 과연 핵무기를 만든 ‘1세대 우공’의 영광을 오늘날 시장경제 시대에도 재현할 수 있을까. 시안/특별취재반 군용기술 기밀 풀어 ‘상품화’ ‘과학기술논문 인용색인(SCI)’ 정보를 제공하는 미국 과학정보연구소(ISI)는 지난 2005년 인용색인에 포함된 논문 가운데 인용 횟수가 높은 상위 1%의 ‘고영향력 논문’만을 뽑아 세계 주요 국가의 과학기술 수준을 평가한 자료를 내놓았다. 이 자료를 보면 중국은 물리·화학 등 기초과학과 재료·컴퓨터 등 응용분야에서 경쟁력을 갖춘 것으로 나타난다. 정보통신(IT) 분야의 경우 투자 효과가 빠르지만, 물리·화학의 경우 장기간 투자가 필요하며 효과도 빨리 나타나지 않는 분야다. 베이징에서 만난 한 한국 대기업의 기술담당 이사는, “중국의 기술 수준을 평가하면서 단순히 SCI 수치나 특허건수 등만 보는 건 표면적일 수 있다”고 지적한다. 1960~70년대 중국의 과학기술 논문은 영어가 아닌 중국어로 쓰였기 때문에 SCI 같은 영어권 데이터에 파악되지 않는다는 것이다. 중국이 물리·화학 등 기초과학 분야에서 경쟁력을 갖춘 건 1960~70년대 중국 지도부가 핵과 위성을 보유하기 위해 군수산업 관련 연구에 투자를 아끼지 않은 덕분이다. 1978년 개혁개방 직후 덩샤오핑이 즉각 군수산업의 민수 전환에 눈을 돌린 건, 군수산업체가 당시 최고의 과학기술 수준을 보유하고 있었기 때문이다. 군수산업체의 연구기관은 문화대혁명의 광란 속에서도 연구를 계속할 수 있었다. 이들의 연구는 개혁개방 이전까지는 모두 ‘군사기밀’에 해당했다. 덩샤오핑은 ‘군민겸용’ 정책을 펴면서 군수산업체의 ‘기밀 기술’을 단계적으로 해금했다. 1988년 처음으로 210개 항목의 ‘국방전문 기술’이 기밀 해제됐다. 이듬해에는 2336개 항목이 풀렸다. 8년 뒤인 1997년에 다시 742개 항목이 추가로 공개돼 화공·기계·전자·통신 등 모두 3288개의 기술 항목이 해금됐다. 또 1999년엔 국방기술의 민수전환을 돕기 위해 각 성의 국방기술 관리당국과 군수산업체를 인터넷으로 연결했고, 전국에 ‘국방기술 성과 보급센터’를 80곳이나 세웠다. 기밀 해제된 기술 가운데는 미사일 코팅 기술에서 발전해 나온 내열 코팅 기술, 미사일·인공위성 등 원격통제 관련 기술, 광학 기술 등이 포함된 것으로 알려져 있다. 중국의 기밀 해제된 국방 관련 기술을 검토해온 이 임원은 “군수산업체의 원로 기술자들은 영어가 통하지 않는 단점이 있지만 상당한 기술 수준을 확보하고 있다”며 “자신들이 보유한 기술을 어떤 민간용품에 응용해야 하는지 아직 모르는 경우도 적지 않다”고 말했다. 아직 상품화에 미숙하지만 일단 시장 개척의 방법을 터득하면, 중국 국방산업의 원천기술은 서서히 빛을 발하리라는 것이다. 베이징/특별취재반

|

|

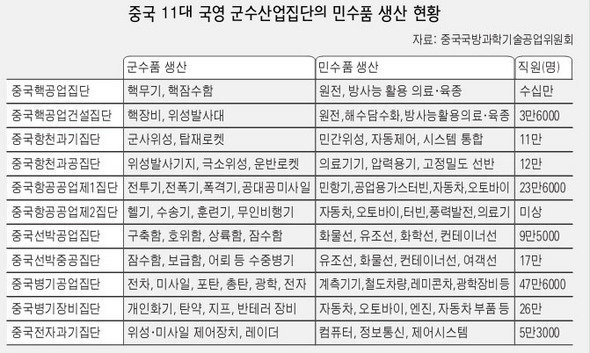

중국 11대 국영 군수산업집단의 민수품 생산 현황

|

기사공유하기