윤비의 이미지에 숨은 정치

⑫ ‘운명의 여신’ 포르투나, 세상의 지배자(1)

포르투나는 한 손에는 값비싼 승리의 트로피를, 다른 한 손에는 온갖 속박과 징벌의 도구들을 들고 있다. 포르투나는 인간의 물질적 부와 행운을 관장한다. 인간이 개인으로든 집단으로든 이룬 물질적 성공은 결국 포르투나의 결정에 따른 것이다. 그래서 포르투나는 인간의 물질적 성취를 상징하는 도시 위에 지배자처럼 올라서 있다.

우리는 정치가 윤리적 기준에 부합하기를 원한다. 정의로운 자는 명예와 부를 얻고 행복에 도달하기 바란다. 불의한 자는 그에 합당한 대가를 치러야 한다. 무엇이 정의이고 불의인가에 대해서는 시대와 문화마다 차이가 존재하지만 적어도 정치가 이러한 인과응보의 원칙을 구현하여야 한다고 보는 데는 별 차이가 없다. 물론 그러한 이상을 완벽히 실현한 사회는 존재한 일이 없으며, 어떤 사회는 그로부터 너무나 멀리 떨어져 있어서 그 안에 사는 사람들뿐 아니라 보는 사람들에게도 절망과 분노를 자아낸다. 그러한 절망과 분노가 임계점에 도달하고 특정한 조건을 만나면 분출하는 것이 혁명이다.

이상과 현실의 차이를 현대인만 느낀 것은 물론 아니었다. 근대가 등장하기 이전 인간사회에는 속박과 불평등이 훨씬 더 만연해 있었다. 그다지 정의롭지도 평등하지도 않은 법조차 특권을 갖지 못한 채 태어난 이들에게는 닿을 수 없는 곳에 있었고, 그럴수록 폭력은 일상이 되었다. 지금보다 삶은 훨씬 더 고통스러웠으며 종교 경전에 쓰인 신의 정의는 그다지 보이지 않았다. (독일에서 함께 가르치던 동료들과 ‘만일 타임머신이 있다면 중세나 르네상스 때로 돌아가 살겠는가’라는 질문을 두고 장난처럼 이야기를 나누어본 적이 있다. 그때 한 친구가 한 대답이 기억난다. “제정신인 사람이 왜 그런 시대로 돌아가겠어?”)

세상이 불의해 보일 때 사람들은 허무주의에 빠지곤 한다. 뿌리까지 불의한 세상에는 법도 윤리도 존재하지 않는다. 모든 인간사가 악한 자들의 간계와 이를 돕는 어떤 눈먼 힘에 지배되고 있는 것처럼 보인다. 니콜로 마키아벨리는 <군주론>의 마지막 부분인 제25장에서 바로 이런 동시대인들의 생각에 대해 이야기한다. 마키아벨리가 보기에 많은 사람들이 세상사가 신과 더불어 운명에 지배되기 때문에 굳이 무엇인가를 이루어보려고 애쓰기보다는 만사를 요행에 던져놓는 편이 현명하다고 생각한다. 그러나 마키아벨리 자신은 그렇게 믿지 않았다. 그는 인간에게 여전히 자유의지를 통해 삶을 능동적으로 통제할 수 있는 가능성이 존재하며 존재해야 한다고 주장한다. 운명이라는 것도 우리가 제대로 대비한다면 어느 정도는 통제할 수 있다는 것이다. 이를 마키아벨리는 운명의 여신, 즉 포르투나(fortuna)를 길들이는 법이라는 메타포를 써서 설명한다.

마키아벨리에 의하면 포르투나는 강이다. 평소에는 잠잠히 흐르다가 갑자기 범람해 모든 것을 쓸어가버린다. 강을 다스리는 법은 모두가 알고 있다. 평소에 둑을 쌓으면 홍수를 막고 불어난 강물을 원하는 곳으로 흘려보낼 수 있다. 현명한 정치가도 마찬가지로 행동해야 한다. 즉 평소에 차근히 여러 사태의 변화를 염두에 두고 미리 조치를 취함으로써 자신과 피치자의 삶과 공동체의 미래를 통제해야 한다. 또한 마키아벨리에 의하면 포르투나는 여성이다. (여기서 독자들은 마키아벨리가 살았던 르네상스 이탈리아의 마초담론의 정수를 보게 된다. 이해를 부탁한다.) 마키아벨리는 여성은 젊고 강하며 거친 남자에게 끌리기 마련이라고 봤다. 따라서 지나치게 신중하기보다는 과단성 있는 정책을 채택하고 단호하게 행동하는 것이 중요하다는 것이다.

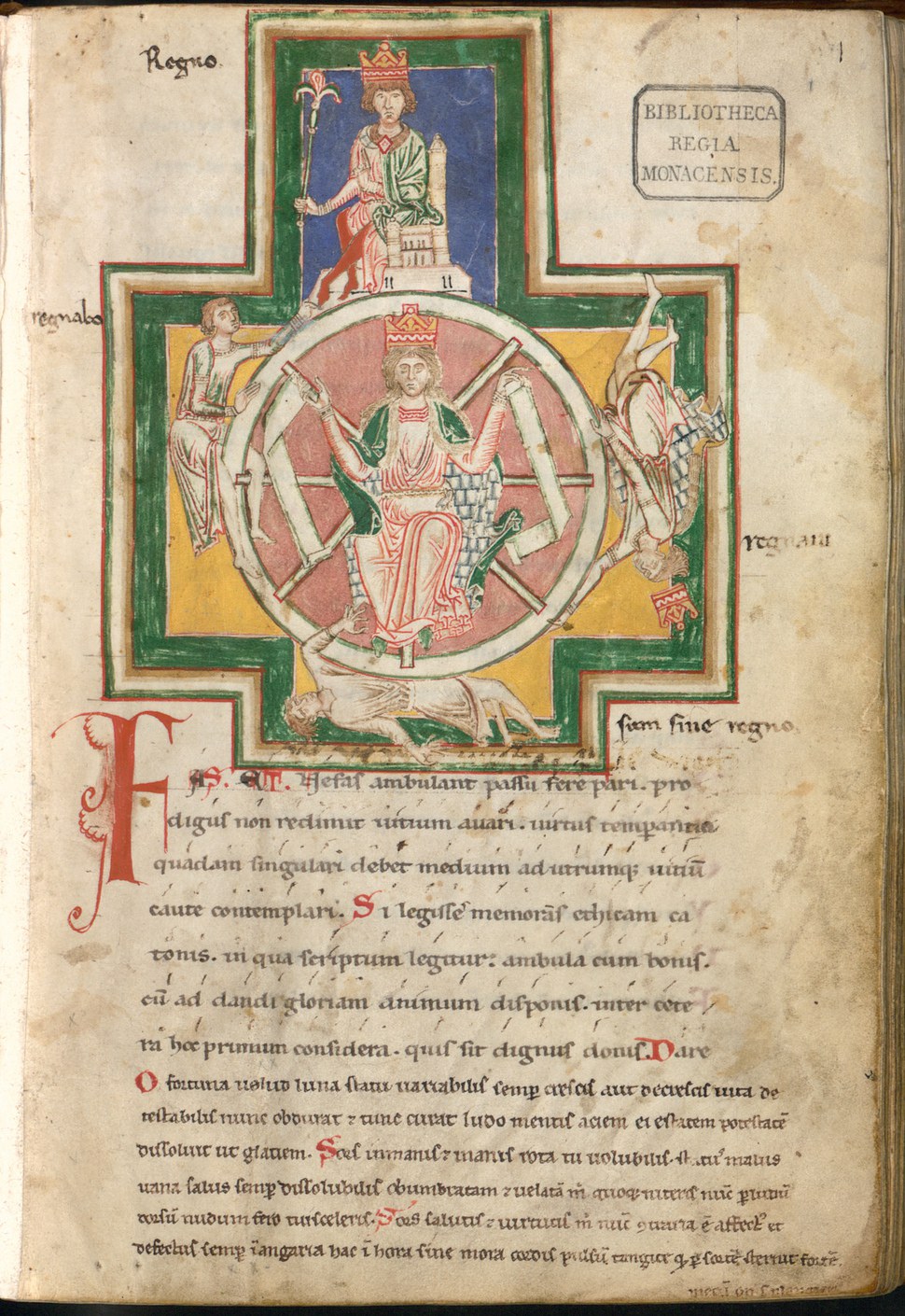

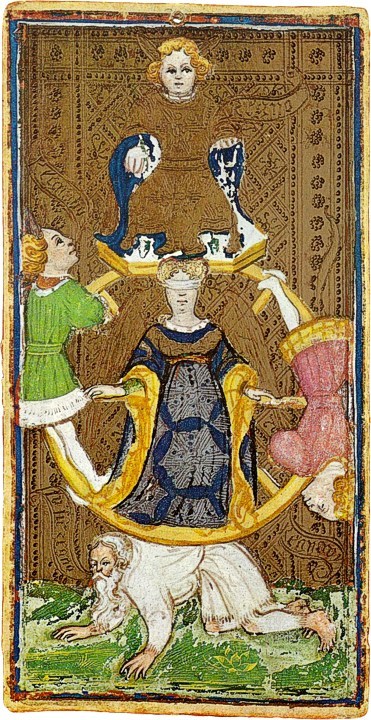

운명의 여신, 포르투나라는 메타포는 마키아벨리의 발명이 아니다. 포르투나라는 여신이 인간의 상상력에 들어온 것은 고대이며 그 뿌리는 그리스에까지 닿아 있다. 고대 이교의 여신에서 비롯된 포르투나라는 메타포를 사용한다는 것이 기독교에 대한 믿음에 어떤 균열이 일어났음을 말하는 것은 아니다. 포르투나라는 메타포는 고대 이교의 세계가 무너진 뒤에도 철학과 문학의 메타포로서 사랑받았다.

|

|

그림 1. 포르투나의 바퀴, ‘코덱스 부라누스’(Codex Buranus), 1230년께. 바이에른주립도서관 소장

|

|

|

그림 2. 보니파초 벰보, ‘포르투나의 바퀴’, 비스콘티-스포르차 타로카드, 15세기 중반.

|

|

|

그림 3. 알브레히트 뒤러, ‘네메시스’, 1500년께.

|

기사공유하기