|

[열쇳말로 본 새터민 젊은이] ② 기독교

‘장군님’ 빈자리에 ‘하나님’이…탈북지원단체 대부분 개신교새터민 절반이 교회 다녀 “하기 싫은 일 강요땐 불쾌” 1997년 북한을 탈출해 중국 헤이룽장성에 정착하기 직전까지 유아무개(20)씨에게 마음의 안식처는 ‘주체사상’이었다. 함경북도 무산에 살 당시 아버지가 치과의사였으니, 인텔리 집안이었다. 이들에게 ‘김일성·김정일 장군’의 존재는 종교에 가까웠다. 유씨는 “그땐 예수님이 누군지도 몰랐다”고 한다. 헤이룽장성에서 농사를 짓기 시작하면서 기독교를 처음 접했다. 유씨 가족은 교회에서 다른 탈북자나 재중 동포들과 만남을 이어갔다. 자연스럽게 종교적 믿음이 조금씩 쌓여갔다. 이때만 해도 “그냥 사람들 만나 음식 나눠먹는 재미”가 더 컸다. 2002년 3월 유명한 ‘베이징 주재 스페인 대사관 집단 진입 사건’을 통해 남쪽에 오게 되면서 예수, 믿음, 기도와 같은 단어와 부쩍 가까워졌다. 의지할 곳이 없다는 생각이 들 때마다 기도했다. 입국 때 만난 국정원 직원도, 새터민 교육기관인 하나원도 교회 가기를 권했다. 그리고 입국한 지 두달 만에 아버지가 돌아가시자 교회를 더 열심히 다니게 됐다. 유씨에게 교회는 급격한 문화 충격 속에 지친 정신의 쉼터이자, 새로운 사회에 대한 정보를 전해주는 징검다리인 셈이다. 그는 “교회에 가면 학교생활이나 공부처럼 혼자 해결해야 하는 고민거리에 대한 정보도 듣고, 이런 복지관이 있더라라는 식으로 연결시켜 주기도 한다”고 말했다. 그러나 마냥 좋은 것만은 아니다. 때로 하기 싫은 일도 하나님의 이름을 빌려 강요할 때는 불쾌하다고 유씨는 전했다. 2005년엔 다니던 교회와 다른 종단의 교회에 이끌려갔다가 “가운을 입고 머리에 물을 맞는 봉변을 당한” 기억도 있다고 했다.

|

|

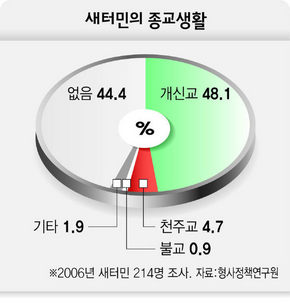

새터민의 종교생활

|

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기