등록 : 2019.09.04 05:00

수정 : 2019.09.04 10:13

대치동 학원가 리터니들의 ‘방학 잔혹사’

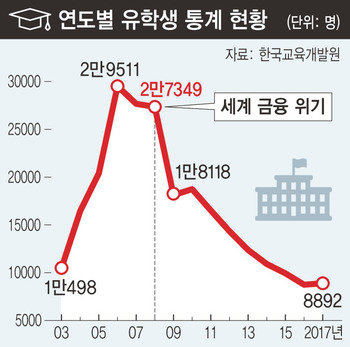

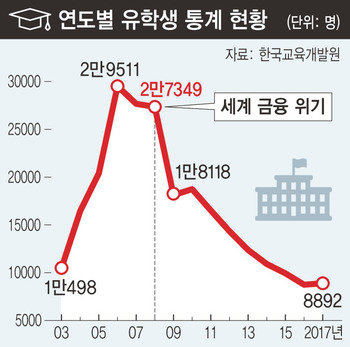

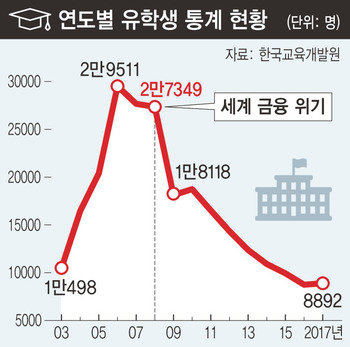

조기유학 붐은 아이엠에프(IMF) 구제금융 위기에서 빠져나온 2000년대 초반 본격적으로 시작됐다. 한국교육개발원에서 낸 국외 한국인 유학생 통계를 보면 2000년부터 숫자가 급격히 증가했다. 초등학생의 경우 2000년 705명부터 2006년 1만3814명까지 수직 상승했다. ‘기러기 아빠’라는 신조어가 등장한 것도 그즈음이다. 국립국어원은 ‘2002년 신어 보고서’에서 ‘기러기 아빠’를 신조어로 소개하고 ‘자녀를 외국에서 공부시키기 위해 아내와 자녀를 외국에 보내 놓고 홀로 국내에 남아 생활하는 남편을 비유적으로 이르는 말’이라고 정의 내렸다.

당시 조기유학의 주된 목적은 영어였다. 자녀가 어릴 때부터 영어권 국가에서 생활하면 영어를 모국어처럼 사용할 수 있다는 생각에 너도나도 짐을 쌌다. 2007년 통계를 보면 조기유학을 떠난 초등학생 1만2341명 중 미국으로 간 학생이 2801명으로 가장 많았다. 동남아시아 국가 전체를 합친 2795명보다도 많았다. 그다음으로 조기유학생이 많이 간 나라는 캐나다(2482명)였다. 영어권 국가의 비중이 월등히 높았던 셈이다.

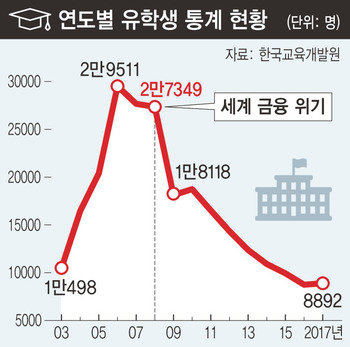

이런 형태의 조기유학은 2006~2007년 절정에 이르렀다. 2006년 한 해에만 초중고생 2만9511명이 외국유학을 이유로 학교를 그만뒀다. 이민이나 부모의 직장 파견 등으로 한국을 떠난 학생들은 제외한 숫자다. 2007년에는 유학·연수수지 적자 규모가 49억8040만달러를 기록했다. 불과 3년 전인 2004년의 두 배 정도 되는 수치다. 초등학생의 ‘나홀로 유학’이나 불법 조기유학이 문제가 됐던 것도 이 시기다. 현지에서는 한국인 조기유학생을 위한 홈스테이가 성행했고, 항공사에서는 혼자 비행기 타는 초등학생을 위한 동행 서비스를 출시하기도 했다.

이때까지만 해도 조기유학 경험을 바탕으로 국외 대학에 진학하는 학생들이 많았다. 초등학교나 중학교 때 외국에 나갔다가 다시 국내에서 국외 대학 입시를 준비하는 식이었다. 특히 2007년 전후로 외국어고등학교들이 유학반 정원을 대폭 늘리면서 한때 입학생 중 약 30%가 유학반에 편성되기도 했다.

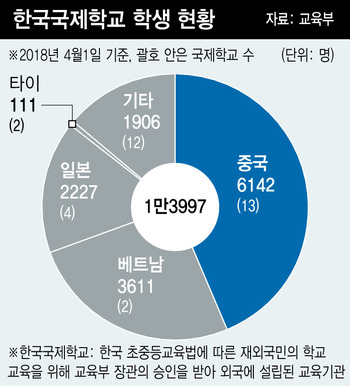

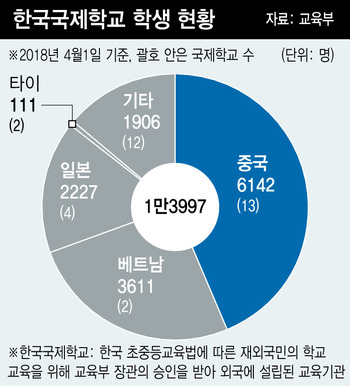

그러나 2008년 세계 금융위기 이후에는 조기유학을 떠났다가 국내 대학으로 발길을 돌리는 리터니가 늘었다. 유학파가 크게 늘면서 국내에서 유학파의 인기가 시들해졌고, 미국을 비롯한 국외 취업 문도 좁아졌기 때문이다. 대학들이 조금씩 모집 인원을 늘려왔던 재외국민 전형이 학부모 사이에서 각광받기 시작하면서 리턴을 염두에 둔 전략적인 조기유학이 나타난 것도 이 무렵이다. 이때부터 아시아 국가의 국제학교에서 3년 이상 다닌 뒤 국내 대학에 진학하는 패턴이 정착했다. 2011학년도 주요 대학의 재외국민 전형 경쟁률은 10~30 대 1로 뛰었다.

리터니들을 상대로 한 사교육 시장이 커진 것도 2010년 전후다. 이때쯤 에스에이티(SAT)나 에이피(AP) 학원들이 대치동 학원가를 중심으로 성행하기 시작했다. 임성호 종로학원하늘교육 대표는 “일반인들도 재외국민 전형에 눈을 뜨기 시작하면서 이 학생들을 대상으로 한 사교육 업계의 규모도 급격히 커졌다”고 말했다.

이재연 기자

jay@hani.co.kr

광고

기사공유하기