|

|

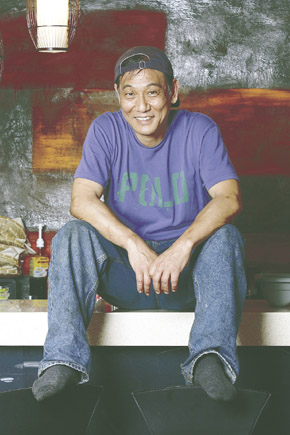

〈뉴욕타임스〉는 고르고 골라 1년에 52개의 식당을 리뷰한다.사진/ 박미향 기자

|

[매거진 Esc] 스스무 요나구니의 비밀의 주방 ⑦

한 명의 음식평론가가 식당의 존폐를 좌우하는 것에 관하여 한 명의 평론가가 식당의 존폐를 좌우하는 게 과연 옳은 일일까요? <뉴욕타임스>의 음식평론가가 정말 정확할까요? 그런 생각을 가지는 사람들도 있을 거예요. 음식평론가가 되는 경우는 두 가지예요. 정치부 기자를 오래 하면서 여러 나라를 돌아다니다 보면 많은 나라의 음식을 먹어 볼 기회가 있어요. 음식평론가 중에 정치부 기자가 많아요. 그리고 또 다른 길은 요리사의 꿈을 가지고 음식을 공부하다 평론가가 되는 거예요. 음식 평론을 하려면 우선 요리전문가여야 해요. 그리고 새로운 눈으로 음식을 바라볼 수 있어야 해요. 요리의 역사도 공부해야 하고 수많은 나라의 문화와 음식을 알아야 해요. 그 많은 걸 알아야 평론가가 될 수 있어요. 그렇다면 자격이 있지 않아요? 한국에선 전부 맛있기만 하대요 한국에는 평론가가 한 명도 없어요. 음식 관련 잡지를 볼 때마다 느끼는 건데, 전부 맛있대요. 한 번도 ‘어떤 식당이 맛이 없다’라는 글을 본 적이 없어요. 그래서 내가 가 보면 맛이 엉망이에요. 말도 안 되는 요리예요. 인터넷 가 봐도 마찬가지야. 요리에 대한 기본 지식도 없이 전부 평가를 내려요. 나도 요리에 대한 글을 쓰고 있지만 평론가 아니에요. 평론가 쉽게 되는 게 아니에요. 그렇다면 수많은 요리를 경험하고 전문적인 지식을 쌓은 단 한 명의 평론가와 음식에 대해서 전혀 모르는 백 명 중에 누가 나을까요? 숫자의 문제는 아니라고 생각해요. 내가 운영했던 ‘이트앤드링크’(Eat & Drink)도 <뉴욕타임스>에 실린 적이 있어요. 문을 열고 나서 평론가에게 편지를 보냈어요. 내가 어떤 사람인지, 어떤 식당에서 일했는지, 어떤 요리를 하는지 적어서 편지를 보냈어요. 올 거라고는 생각도 안 했어요. <뉴욕타임스>에 실리는 게 쉬운 일이 아니니까요. <뉴욕타임스>는 1년에 52개의 식당을 리뷰해요. 그런데 그중에서 26주는 새로운 식당을 평가하는 게 아니라 예전에 평가했던 식당을 다시 가 보는 거예요. 26개의 기회 중에서 하나를 잡아야 하는데, 뉴욕에 새로 생기는 식당이 얼마나 많은지 알아요? 쉽지 않아요. 그런데 어느 날 갑자기 신문에 난 거예요. 언제 왔다 갔는지는 알 길이 없어요. 평가는 꽤 괜찮았어요. 문제는 그 다음부터 생겼어요. 매주 수요일자에 식당 리뷰가 실려요. 신문에 나기 전에는 하루 예약이 열다섯 명 정도였는데, 목요일에 갑자기 90명이 들이닥친 거예요. 재료가 없어요. 음식을 만들고 싶어도 불가능해요. 8시에 모든 재료가 다 떨어졌어요. 금요일 예약은 120명이었어요. 토요일은? 200명이었어요. 그런 상태가 6개월 동안 지속돼요. 그때 평론가가 루스 레이셜(Ruth Reichl)이었어요. 지금은 잡지 <구어메>(Gourmet)의 편집장이죠. 한 사람과 한 신문이 그만큼 큰 영향을 끼치는 거예요. 나는 <뉴욕타임스>를 보면서 많은 걸 배웠어요. 글 쓰는 법도 거기서 배웠어요. 문학 같은 걸 공부해 본 적도 없으니까요. 매주 읽어요. 매주 식당 리뷰를 읽으면 곧바로 그 식당으로 찾아가 봐요. 아마 내 월급의 반 이상은 식당에 투자했을 거예요. 가서 먹어 보고 비교해 봐요. ‘아, 이런 맛을 이렇게 표현했구나!’ 뉴욕에 있는 식당을 모두 돌아다니면서 확인해 볼 수는 없잖아요. 평론가가 그 일을 대신 해주는 거예요. 혀의 전성기는 30대 중반 <뉴욕타임스>를 읽을 때마다 꼭 보는 칼럼이 하나 더 있어요. 내가 미술을 좋아하기 때문에 로버트 스미스라는 평론가의 글은 꼭 읽어요. 글을 읽고 전시를 보러 가요. 전시를 볼 때마다 놀라요. 내가 보는 것보다 훨씬 더 많은 것을 보고 있어요. 더 깊은 생각을 하고 있어요. 평론이라는 것은 새로운 생각을 던져 줘야 해요. 그리고 새로운 눈을 뜨게 해 줘야 해요. 미미 셰러턴과 루스 레이셜도 내게 그런 존재였어요.

|

|

스스무 요나구니

|

정리 김중혁 기자 pen@hani.co.kr

기사공유하기