|

|

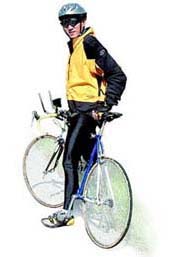

트랜스 아메리카 트레일을 최초로 완주한 한국인으로 간주된다는 점 때문에 그레그 시플이 나를 국립 자전거 여행 초상 컬렉션(National Bicycle Touring Portrait Collection)에 초대했다. 사진은 건물 뒤편에 흰 장막을 치고 찍었다.

|

홍은택의 아메리카 자전거여행 (42) 호수에 잠겨 있다가 북극의 빙하가 내려와 둑을 터뜨리는 바람에 졸지에 육지로 떠오른 몬태나 주 미졸라는 인구 6만 명의 아름다운 소도시다. 몬태나 대학이 여기에 있다. 이틀 머무는 동안 입이 즐거웠다. 내가 좋아하는 월남국수집이 있고 한국음식점도 있다. 점심 때 주소를 보고 월남국수집을 찾아갔다. 일요일이어서 문을 닫았다. 너무 아쉬워서 식당 안을 기웃거리니까 주인 아주머니가 나와서 오늘 장사 안 한다고 했다. 물러설 내가 아니다. “이 집에서 월남국수를 먹기 위해 4800㎞를 자전거를 타고 달려왔다.” 넉살도 늘었다. 월남사람인 이 아주머니는 배시시 웃으면서 들어오라고 했다. 나만을 위해 월남국수를 끓이고 월남 커피까지 대접했다. 텅 빈 식당을 혼자 차지하고 월남국수 먹는 기분이 삼삼하다. 자전거는 사람들 마음의 문을 연다는 말 맞다. 아주머니가 월남국수를 준비하는 동안 자전거에 지도를 가지러 나가서 보니 자전거 뒷바퀴가 주저앉았다. 일곱 번째 펑크. 그 전에 들른 자전거포에서 산 튜브로 다시 갈고 자전거포로 끌고 가서 타이어에 바람을 넣는데 이번에는 폭음탄 터지는 소리를 내며 여덟 번째 펑크. 뒷바퀴가 20인치라고 하지만 림의 실제 크기가 조금 작은 탓에 계속 펑크가 난다. 저녁에는 나라(Nara)라고 하는 한국 음식점에서 벤과 함께 식사했는데 이 식당은 미국의 다른 여느 한식당처럼 한국 사람이 일식당을 겸해서 연 식당이 아니라 미국인이 경영하는 한식, 일식 겸용 식당. 그런데 일식이라고 하지 않고 한식을 앞세운 것은 특이한 일. 보통 일식을 앞세운다. ‘아메리카 트레일’ 공동 창시자

미졸라 지날때 꼭 들르라는 초청장

즉석사진 찍어주며 ‘컬렉션’에 올린단다

이유는 미국 횡단 첫 한국인이라나?

왜 돌아가게 설계했나 물었더니

지형을 보여주려 했다는 싱거운 대답

어쨌든 미국인이 요리한 한식은 처음 먹어보았다. 종업원들도 다 흰색 셔츠에 검정색 바지로 유니폼을 통일한 젊은 미국인 남녀들이다. 불갈비를 시켜서 가스 불에 구워먹었는데 맛이 괜찮았다. 고추장도, 된장도 없고 단지 고기를 입에 넣을 만한 크기로 한 점 한 점 썰어서 불에 구워 상추쌈에 싸먹는다는 것 외에는 한식과 닮은 점이 없었지만 그래도 스테이크보다 낫다. 그리고 김치와 숙주나물, 시금치무침은 진짜 한식. 소주 대신 일본 사케를 팔았다. 뭔가 졸가리가 없다. 그래도 한식이 미국인의 식성에 파고드는 것 같아 어깨가 으쓱했다. 종업원들에게 “음, 진짜 한국에서 먹는 갈비는 말이지…”하면서 잘난 척도 할 수 있다. 벤은 김치까지 맛나게 먹었다. 오늘은 벤에게 한 턱 쏘는 날이다. 뒷바퀴 또 펑크 여덟번째 먹는 얘기는 그만 하고, 미졸라에 온 이유는 어드벤쳐 사이클링 어소시에이션을 방문해서 트랜스 아메리카 트레일의 공동 창시자인 그레그 시플을 만나는 것. 이번 여행을 앞두고 휴먼 파워드 비어클 저널(Human Powered Vehicle Journal)에 편지를 보내 미국을 횡단하는 동안 회원들을 만나보고 싶다는 의사를 표시했다는 것은 여행 초반에 쓴 바 있다. 이 편지는 이 저널의 뉴스레터에 인쇄돼 배포됐다. 하지만 회원들의 반응이 전무하다시피 해서 상심했다. 같이 혁명하자는데 동지들이 이럴 수 있는 거야. 원인은 회원들의 무관심이 아니라 지연된 인쇄에 있었다. 내가 일곱 번째 주인 와이오밍 주에 들어왔을 때야 뉴스레터가 인쇄돼 발송됐다. 이미 초대일자가 지난 초청장이 돼버린 셈이다. 딱 두 사람이 이메일을 보냈는데 결정적인 두 사람이었다. 한 사람은 토니 하들랜드(Tony Hadland)로 영국에서 유명한 자전거 저술가다. 그는 몰튼 자전거 클럽의 기관지인 <몰트니어(The Moultoneer)>의 편집장을 겸하고 있는데 몰튼을 타고 횡단하는 것에 반가워서 기고를 요청했다. 자전거 초심자가 가장 세련된 자전거족 기관지에 글을 싣는다는 것은 신데렐라가 되는 기분이다. 다른 한 사람은 그레그 시플. 그는 미졸라를 지나갈 때 꼭 들르라고 했다. 그는 어드벤처 사이클링 어소시에이션의 아트 디렉터로 일하고 있었다. 트랜스 아메리카 트레일의 공동 창시자를 ‘알현’하는 것도 영광이지만 나는 그에게 꼭 물어볼 질문이 있었다. 미국 횡단길을 되도록 일직선으로 안 하고 이렇게 휘게 그렸는지가 궁금했다. 때로는 화가 날 정도로 돌아간다. 몬태나는 캐나다와 인접한 주다. 여기까지 올라올 이유가 없다. 물론 경치와 사람들이 그런 불만을 잠재우지만 그래도 도는 건 도는 거다. 시내에 있는 어드벤쳐 사이클링 어소시에이션은 장거리 바이크 라이더들에게는 성소와 같은 곳이다. 건물 자체도 교회였다고 한다. 여기에 들르면 즉석사진을 찍어서 벽에 붙여놓는다. 반가운 얼굴들이 눈에 띈다. 과자와 음료, 인터넷 서비스가 무료로 제공된다. 그레그는 나를 다정히 맞이하며 사무실 곳곳을 안내했다. 그런 뒤 교회 건물 뒤편으로 데려가 흰 장막을 치고 흑백 필름으로 또다시 나와 내 자전거의 사진을 찍었다. 그는 82년부터 23년 동안 특별한 바이크 라이더들에 한해서 흑백으로 초상 사진을 찍고 있다. 이 사진들은 국립 자전거 여행 초상 컬렉션(National Bicycle Touring Portrait Collection)에 들어간다.

|

|

트랜스 아메리카 트레일의 공동창시자인 그레그 시플이 자신이 아트 디렉터로 있는 어드벤쳐 사이클링 어소시에이션의 건물 앞에서 사진 촬영에 응했다. 월남전 참전을 거부, 양심적 병역 기피자였던 그는 미 건국 200주년을 기념해 떼지어 미국을 횡단하자는 아이디어 하나로 오늘날 여기까지 왔다.

|

“4800km 달려왔다” 넉살 떨자 국수에 커피까지 후한 대접 자전거의 힘이로다 그게 두 가지 이유 중 하나고, 다른 이유는 당시 자동차를 타고 다니면서 루트를 그린 리즈 버든이 하필이면 지질학을 전공해서 미국의 다양한 지리와 지형을 보여주려고 했다는 것. 더구나 그는 몬태나 대학에 다녔다. 트레일이 여기까지 올라온 것은 그의 이력으로 보면 너무 자연스런 일이었을 것이다. 리즈가 국제정치학을 전공했다면 멕시코와 캐나다 양쪽 국경으로 다 끌고 다녔을 판이니 지질학을 전공한 것만으로 감사 드려야 하나. 어쨌든 이 트레일은 횡단용이라기보다는 국토지리답사용이다. 48년을 자전거로 한평생 그들은 해보니까 좋아서 마음을 바꿔 77년에도 똑 같은 횡단 행사를 기획했다고 그레그는 말했다. 그러나 축제는 끝이 났다. 참가자가 거의 없어서 조직이 와해될 위기를 겪었다. 유능한 CEO를 영입해 고비를 넘긴 뒤 지금은 직원 20명이 넘는 비영리단체로 성장했다. 그 동안 자전거 혁명이 확산됐을까. “미국에서는 자전거가 아이들의 장난감으로 취급된다. 미국은 차에 미친 사회다. 트랜스 아메리카 트레일을 봐도 청년들보다는 은퇴한 노인들이 많지 않은가. 젊은 사람들이 자전거를 타지 않는다. 하지만 랜스 암스트롱이 분위기를 바꾸는 데 큰 기여를 할 것으로 기대한다.”

|

|

홍은택/〈블루 아메리카를 찾아서〉의 저자

|

기사공유하기