|

|

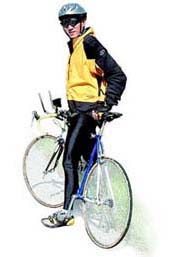

걷고 노 젓고 페달을 밟아 미국을 3종 횡단하고 있는 데니스와 게리 스튜어트 부부.

|

걷고, 노 젓고, 페달을 밟는 ‘3종 횡단’으로 16개월째 미국을 가로지고 잇는 스튜어트 부부

더 젊었을 때 세상을 즐기고 싶다며 10년 빨리 은퇴하고 연금 감소도 감수했다

해저드로 가는 길에 자전거 여행의 행복한 위기가 찾아왔다

자동차로 3시간을

홍은택의 아메리카 자전거여행 12 자전거뿐 아니다. 다종다양한 방법으로 미국을 횡단한다. 자동차, 기차, 그레이하운드 버스, 모터사이클, 배, 열기구, 말, 심지어는 잔디 깎는 차를 타고 횡단한다. 미 대륙이 광활하기는 하지만 모험해보기 적당할 만큼 넓다. 그래서 걸어서도 가고 뛰어서도 간다. 그 중에서 내가 브레이크스 인터스테이트 공원에서 만난 데니스와 게리 스튜어트 부부의 횡단은 단연 창의적이다. 스튜어트 부부는 철인 3종 경기를 빗대 3P의 3종 횡단을 하고 있다. Pack, Paddle, Pedal. Pack은 배낭을 매고 걷는 것, Paddle은 배를 젓는 것, Pedal은 자전거를 타는 것을 뜻한다. 지난 해 4월6일 태평양 연안의 워싱턴 주 케이프 디서포인트먼트에서 배낭을 매고 걷기 시작, 1280㎞를 걸어서 몬태나 주 딜런에 도착했다. 거기서 카누로 갈아탄 뒤 3840㎞를 노 저어 미주리 강을 따라 내려와 미주리 주 세인트 찰스까지 왔다. 거기서 2인승 자전거를 타고 트랜스 아메리카 트레일로 2080㎞를 페달을 밟아 버지니아 주 요크타운까지 가고 있었던 것. 모두 7200㎞의 여정. 그들이 걷고 노 저은 구간은 대략 루이스와 클라크 원정대가 200여 년 전인 1804년부터 1년 6개월간 탐험한 루트와 일치한다. 미국의 3대 대통령인 토머스 제퍼슨은 1803년 나폴레옹 황제로부터 1500만달러라는, 지금으로 봐서는 헐값을 주고 루이지애나를 구입, 미국 영토를 미시시피강 동쪽에서 로키산맥 동쪽으로 확장시켰다. 당시의 루이지애나는 지금의 미주리, 아이오아, 네브라스카, 노스 다코타, 사우스 다코타 등 14개 주의 전부 또는 일부를 포함하는 광대한 땅. 제퍼슨은 새로 산 땅에 뭐가 있는지 궁금해서 루이스와 클라크 원정대를 파견했다. 이 탐험은 지금도 미국인들의 모험심을 자극하는 원천으로 남아 있다. 53살의 데니스는 이 여행을 위해 정년보다 10년 먼저 은퇴했다. 더 젊을 때 세상을 보고 즐기고 싶어서 연금이 25%나 줄어드는 것을 감수했다. 생활비를 줄여 쓰면 더 넓은 세계를 경험할 수 있다는 그 역리를 터득한 것이다. 가을에는 농무부의 임시 검사원으로 시간당 11달러를 받고 콩, 옥수수, 밀의 질을 검사하는 일도 하면서 생활비를 보조하고 있다. 그들의 여행기록은 www.ctcis.net로 가면 찾아볼 수 있다. 그리고 그들을 속으로 욕했던 내가 민망해지는 일이 생겼다. 80번 도로 변에서 쉬고 있는데 픽업 트럭이 멈춰서더니 젊은 남자가 다가와 도와줄 게 없느냐고 물었다. 누가 이 길로 돌아오면 쉬울 거라고 해서 왔는데 이렇게 힘들 줄 몰랐다고 푸념하니까 그는 그래도 트랜스 아메리카 트레일로 질러왔다면 더 힘들었을 것이라면서 트레일에서 가장 험악한 두 봉우리를 피한 것만으로도 다행으로 여기라고 했다.

자전거로 세계를 일주한 스티븐슨 기왕 미국 횡단 얘기가 나온 김에 자전거 횡단사를 되짚어 보면 자전거로 미국 횡단은 물론 세계를 일주한 최초의 인물은 토머스 스티븐스(Thomas Stevens)다. 1884년 8월 캘리포니아 주 오클랜드를 출발해 103일만에 동부 해안의 보스턴에 도착했다. 그런 뒤 영국으로 배를 타고 가서 유럽과 중동을 관통한 뒤 홍콩과 일본을 들러 배를 타고 2년 4개월만인 1886년 12월 샌프란스시코 항구로 귀환했다. 총 주행거리 2만1600㎞. 그의 세계일주는 마젤란의 일주 못지않은 기념비적 업적이다. 장거리 교통수단으로서의 자전거의 위상을 확립했기 때문이다. 그가 탄 자전거는 지금 우리가 타던 자전거와 달랐다. 페니-파딩(Penny-Farthing)이라는 별명으로 더 알려진 ‘보통 자전거’. 옛 영화를 보면 앞 바퀴가 뒷바퀴에 비해 비대칭적으로 큰 자전거를 볼 수 있는데(사진 참조) 영국 화폐로 1페니 동전이 1파딩보다 컸기 때문에 페니-파딩 자전거라는 별명이 붙었다. ‘보통 자전거’로 불린 이유는 바퀴가 하나에서 두 개로 늘어나 상대적으로 타기가 그 전보다 용이해졌기 때문. 스티븐스는 그 ‘보통 자전거’를 타고 갔다. 이 자전거는 급정거시 라이더를 앞 바퀴 너머로 날려보내는 특징이 있었다. 그래서 지금과 같이 앞과 뒷바퀴가 거의 같은 크기의 자전거가 개발됐을 때 ‘안전 자전거’로 불렸다. 당시에는 미 대륙을 잇는 도로도 없을 때였다. 철로는 있었다. 그래서 그는 기차 터널로 산맥을 뚫고 가다가 마주오는 기차를 피해 터널 벽에 바짝 몸을 붙여야 할 때도 있었다. 여벌의 셔츠 한 벌과 양말 그리고 텐트 겸 이불로 쓰이던 비옷 한 벌만 가져갔다. 이 대목에서 한마디. 왜 기술이 발전할수록 가져가는 짐의 무게가 더 늘어나는지.

|

|

최초로 자전거로 타고 일주한 토마스 스티븐스가 탄 자전거와 같은 종류의 ‘보통 자전거’

|

|

|

<블루 아메리카를 찾아서>의 저자 홍은택

|

기사공유하기