|

|

인적이 드문 대평원에서는 나를 지켜보는 이는 소들뿐인 경우가 대부분이다. 소들은 호기심이 많아서 내가 시계에서 벗어날 때까지 고개를 돌려 쳐다본다.

|

홍은택의 아메리카 자전거여행 (27)

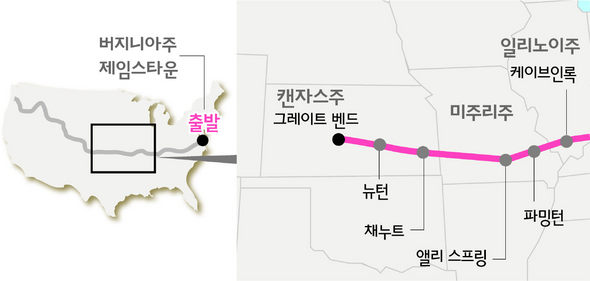

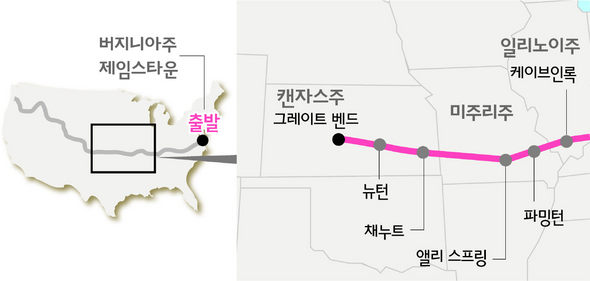

산타페(Santa Fe)로 가는 길을 만났다. 이른 아침 숲 길을 걷다가 거미줄에 걸리듯 뜻밖의 마주침이었다. 어떤 길은 지도가 아니라 역사 속에만 표시돼 있는데 산타페 트레일은 그렇다. 미주리 주 프랭클린(Franklin)에서부터 뉴 멕시코 주 산타페까지 미국 중부를 대각선으로 가로지른다. 미국을 횡단한다면 이 빗금을 피하기 어렵다.

이 트레일은 퇴장한 지 오래여서 직접 대면하고서야 그 존재의 깊이를 실감할 수 있었다. 미야자와 리에의 누드집으로 각인된 산타페에 대한, 최초의, 뭐랄까, 나른한, 관능적 이미지도 벗어버리게 됐다. (산타페는 스페인어로 ‘성스러운 믿음’이라는 뜻이다. 그런데 18살의 소녀였던 리에는 ‘발칙하게도’ 여기까지 와서…)

신문에 원고와 사진을 송고할 때가 되면 큰 마을을 찾게 된다. 트랜스 아메리카 트레일이 지나가는 미국은 워낙 외져서 사진과 같은 대용량의 정보를 보낼 만한 통신선이 없다. 모텔 전화선으로는 사진을 보낼 수 없고 도서관은 밖에서 디스크를 가져와 파일을 전송하는 것을 허용하지 않는다. 원고와 사진을 송고하라. 그게 오늘의 임무였다. 트랜스 아메리카 트레일에서 벗어나 인구 2만 명의 ‘대도시(!)’인 캔자스 주 그레이트 벤드(Great Bend)로 향했다. 큰 도시에는 대용량의 정보를 송신할 수 있는 무선 인터넷 카페 또는 여관이 있다.

스털링에서 출발해 그레이트 벤드로 가는 길에 처음 나오는 도시인 라이언스(Lyons)에서 흥미로운 역사상의 인물을 마주쳤다. 시청 옆에 딸린 코로나도 퀴비라 박물관에서였다. 박물관 이름이 희한했다. 코로나도의 정식 이름은 프란시스코 바스케스 드 코로나도(Francisco Vasquez de Coronado). 캔자스에 처음 발을 디딘 유럽인의 이름이다. 퀴비라(Quivira)는 당시 캔자스 중부에 살던 인디언 부족 이름. 그러니까 물과 기름처럼 전혀 어울리지 않은 정복자와 피정복자의 두 이름을 붙여놓은 박물관이었다. 혹시 무선 인터넷이 깔려 있을까 해서 이 박물관을 찾았고 깔려 있다는 말을 듣고 잠시 흥분했으나 작동이 안 됐다.

원정대 ‘사지’로 안내한 인디언

박물관을 ‘할 수 없이’ 관람하다가 마주친 흥미로운 인물은 코로나도가 아니라 그의 캔자스 원정의 인디언 가이드였던 투르크(Turk)였다. 미 대륙에 대한 연고권을 선착순으로 주장한다면-그 전부터 살고 있던 아메리칸 인디언들에게는 기가 막힌 일이지만- 오늘날의 미국은 스페인의 식민지여야 했다. 스페인은 16세기 초에 이미 아즈텍 문명을 작살내고 오늘날의 멕시코와 미국의 남서부를 포함하는 넓은 땅에 뉴 스페인을 건설했다. 뉴 스페인 총독 멘도사의 지시를 받고 코로나도는 1540년 기병대와 보병 등 1000 명의 원정대를 끌고 멕시코의 콤포스텔라(Compostela)를 출발, 미국 내륙을 향한 2400㎞의 원행에 나선다. 영국 청교도들이 메사추세츠 주 플리머스(Plymouth)에 상륙하기 80년 전의 일이다.

원고와 사진 보낼 데가 없다

모텔 전화선은 용량 과부하

도서관은 디스켓 전송 금지

박물관은 인터넷 먹통

외진 산타페 트레일을 따라가다…

|

|

스페인사람 코로나도는 1천여 명의 부하를 이끌고 1540년 멕시코에서 미국 내륙으로 2400㎞의 원행에 나선다. 유럽인으로서는 미 대평원에 첫 발을 내딛었다. 영국 청교도들이 미국에 오기 80년 전의 일이다.

|

그의 임무는 황금이 차고 넘친다는 전설 속의 일곱 도시(Seven Cities of Cibola)를 찾는 것. 출발한 지 몇 일 만에 퀴비라 부족이 살고 있는 땅이 그런 곳이라며 길 안내를 자청하는 인디언 노예를 만났다. 이 노예의 이름이 투르크. 그는 내가 지금 있는 라이온스까지 질러 오지 않고 텍사스의 사막으로 그들을 끌고 갔다. 무더위에다 물 부족으로 원정대는 떼죽음 직전의 위기까지 갔다.

그게 투르크의 계산이었다. 그는 인디언 부족의 땅에서 스페인 침략자들을 몰아내기 위해 일부러 사지로 끌고 갔다. 목숨을 건 유인작전이었다. 불행히도 이 작전은 같은 인디언인 이소피트(Isopete)가 고해바치면서 탄로가 났다. 투르크는 살해당하고 이소피트는 나중에 자유의 몸이 된다. 천신만고 끝에 사막지역을 벗어나 라이언스까지 온 스페인 원정대는 전설의 금이 존재하지 않다는 사실을 확인하고 빈손으로 돌아간 뒤 다시는 대평원에 눈독 들이지 않았다. 그들이 라이언스까지 온 사실은 당시 원정대원 한 명이 칠칠치 못하게 사슬 갑옷을 이곳 부근에 있는 카우 크릭(Cow Creek)이라는 곳에 흘리고 갔고 이것이 423년 뒤인 1974년에 발견됨으로써 밝혀졌다.

만약 투르크가 스페인 원정대를 사막으로 끌고 가지 않아 그들의 식량과 자원이 고갈되지 않았다면, 그래서 스페인 원정대가 더 멀리 여행해서 혹시 금이라도 발견했다면 오늘날의 미국은 없다. 오늘날 대평원은 황금빛으로 빛나는 밀밭이다. 늦었지만 지금이라도 앵글로 색슨의 미국은 투르크의 황금 동상을 세워줘야 한다. 투르크가 바란 게 오늘날의 미국인지는 몰라도.

박물관 옆에 도서관이 있었지만 무선 인터넷은 없었다. 안 되는 것을 뻔히 알고 내 디스크를 꽂아서 사진을 전송해도 되겠느냐고 사정했고 역시나 “규정상 안 된다”는 경직된 답변이 돌아왔다. 역시 그레이트 벤드나 가야 무선 인터넷 접속이 가능할까.

라이언스에서 그레이트 벤드로 가는 56번 길은 역사 속에 존재하는 산타페 트레일과 부분적으로 겹쳤다. 산타페 트레일을 처음 개척한 것은 코로나도 원정대다. 물론 더 거슬러 올라가면 물소들이다. 물소들이 먼저 갔고 그 뒤를 아메리칸 인디언들이 좇으면서 길이 생겼다. 그런데 산타페 트레일을 다룬 자료나 책을 보면 이런 사실도 언급하지 않는 경우가 많다. 윌리엄 베크넬(William Becknell)을 ‘산타페 트레일의 아버지’라고 부른다.

그는 1821년 공산품을 잔뜩 노새에 싣고 프랭클린에서 출발해 1500㎞를 달려 산타페에 도착함으로써 산타페 교역로를 개척한 인물. 억세게 운이 좋았는데 그 전해까지만 해도 산타페는 스페인령이었고 스페인은 국경을 넘어오는 사람들을 잡아가뒀고 물건들을 압수했다. 그는 뜻밖에 열렬한 환영을 받았는데 도착 직전 멕시코가 스페인으로부터 독립했고 멕시코는 미국과의 교역을 원했기 때문이다. 그는 높은 차액을 남기고 물건들을 다 팔았다. 그가 돌아와 이 같은 사실을 전파하자 너도나도 멕시코와의 교역에 뛰어듦으로써 산타페 트레일이 확립된다.

얘기가 더 나가기 전에 베크넬이 왜 목숨을 걸고 국경을 넘었는지 그 동기가 궁금했다. 미국인들은 새로운 곳을 개척하려는 진취적인 기상으로 미국 역사가 싹트고 만개한 것처럼 얘기들 한다. 베크넬 역시 그런 정신의 표상으로 기려진다. 그러나 미 국립공원공단에서 펴낸 자료에 따르면 그는 빚에 몰린 파산자였다고 한다. 감옥행을 피하기 위해서는 일확천금을 해야 하고 그게 무모한 산타페행의 동기였다. 미국의 이민사, 특히 서부개척사는 이처럼 황금에 눈먼 사람들의, 죽음을 무릅쓴 도박으로 가득 차 있다.

|

|

통신선 찾아헤매다 ‘골드 러시’ 마차와 마주치다-홍은택의 아메리카 자전거여행

|

마차길 자국이 우측통행 만들어

교역량이 많아지면서 사람들은 노새를 버리고 우마차에다 짐을 싣고 갔다. 짐마차가 다니면서 길이 분명해졌다. 그 전에는 길을 잃어버리지 않도록 길 주변 나뭇가지를 꺾어서 표시했다가 이제는 마차의 바퀴자국만 보고 따라가면 됐다. 그 때 짐마차의 대표 브랜드가 코네스토가(Conestoga). 피츠버그에서 생산되던 이 짐마차는 2, 3t의 짐을 끌 수 있어 불티나게 팔렸다.

코네스토가가 미국인의 삶에 미친 결정적 영향은 운전석을 왼쪽에 둔 디자인이었다. 나는 식민모국이었던 영국은 좌측통행인데 식민지였던 미국은 왜 우측통행인지가 궁금했는데 이 디자인에서 그 의문을 풀었다. 마차의 왼쪽에 앉은 마부들은 길의 오른쪽으로 마차를 몰았다. 코네스토가의 바퀴가 커서 자국도 굵었다. 뒤에 오는 마차들은 코네스토가 마차들이 내놓은 자국을 따라 운전하면 편리했기 때문에 코네스토가의 진행방향이 미국 도로의 진행방향으로 굳어졌다는 것.

한국은 조금 이상하다. 우리는 걸을 때는 좌측통행인 것 같은데 차는 확실히 우측통행이다. 보행이 좌측통행인 것은 일제의 잔재인지도 모른다. 일본은 좌측통행이다. 세계적으로 좌측통행인 나라는 영국과 싱가포르, 말레이지아와 같은 과거 대영제국권의 국가들과 일본밖에 없다. 우리 차가 우측통행이 된 것은 짐작컨대 미군정의 유산이 아닐까. 일제와 미군정을 거치면서 사람과 차 통행방향이 뒤죽박죽 돼버린 거라면, 그리고 현행의 이중 통행 체계에 내가 모르는 어떤 이점이 있는 게 아니라면 이제라도 한 방향으로 정리할 필요가 있지 않을까. 다음 대선에서 좌우측 통행 단일화를 제안하는 후보에게 한 표.

길도 흥망성쇠한다. 청장년기인 1860년에는 한해 교역물량이 지금 화폐가치로 5300만달러(530억원)에 이를 만큼 번성하던 산타페 트레일은 60살을 일기로 숨을 거두었다. 1880년 2월14일 산타페의 한 지역 신문은 1면에 굵은 활자로 “구 산타페 트레일, 망각 속으로 사라지다”는 ‘부음’기사를 실었다. 이날 기차가 산타페에 도착해 마차 시대를 밀어냈고 산타페 트레일은 퇴장했다.

‘산타페’를 개척한 베크넬

진취적 기상의 미국 표상?

죽음 불사한 모험은

빚에 몰린 파산자에다

황금에 눈멀었기 때문이다

그레이트 벤드에 들어가기 전에 엘우드(Ellwood)라는 작은 마을의 피자 부페에서 점심을 먹는데 옷에 잔뜩 페인트 얼룩을 묻힌 레이먼드 퍼티그라는 사람이 찾아와 내 식탁에 앉았다. 한 눈에 그가 라이더라는 것을 알았다. 라이더들끼리는 스스럼이 없다. 그는 캔자스 주를 서너 번 자전거로 횡단한 경험이 있다면서 “미국을 횡단하는 너에 비하면 아무 것도 아니지만” 이라고 말했다. 이전에는 장거리 자전거 여행을 한 적이 전혀 없는 초심자로서 고참 라이더한테 이런 얘기를 들으면 황송해진다. 그는 38년간 고교 교사로 일하다가 은퇴한 뒤에는 페인트칠로 용돈을 벌고 있다고 한다.

작은 마을서 뜻밖의 도움

|

|

홍은택/〈블루 아메리카를 찾아서〉의 저자 hongdongzi@naver.com

|

그는 인터넷 전송에 어려움을 겪고 있는 내 사정을 듣고 도서관으로 가서 자기 이름을 대고 부탁해보라고 하는데 마침 도서관 사서가 식당으로 들어왔다. (작은 마을이다.) 샤론이라는 이 사서도 도서관에 가서 자기 이름을 대고 얘기하면 도와줄 거라고 했다. 도서관에 갔더니 마음씨 좋은 이 도서관은 샤론을 들먹일 것도 없이 개인 디스크 이용을 제지하지 않아 무사히 파일을 전송할 수 있었다. 임무 완수.

혼자 여행하는 것 같지만 어려울 때마다 도움의 손길이 뻗친다. 내게는 보이지 않는, 거대한 네트워크를 둔 교통상황실 같은 곳에서 나를 지켜보고 있는 게 틀림없다. 엘우드로 표시된 지역단추를 누르니 퍼티그가 내게 다가와 도움을 제의하게 되고… 그 네트워크를 나는 선의라는 실로 이어진, 연대의 거미줄이라고 부른다.

광고

기사공유하기