등록 : 2008.04.03 16:26

수정 : 2008.04.03 16:26

[유달승의 중동이야기] 13. 호메이니와 1963년 봉기-1

|

|

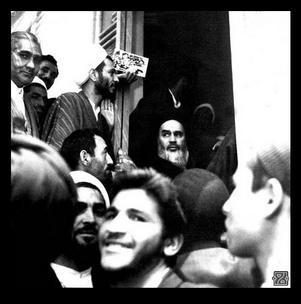

연설 마치고 나가는 호메이

|

1963년 3월 21일 이란의 설날 노루즈(Norooz)를 맞이하여 호메이니는 반왕정 투쟁을 선언하면서 설날에 상복을 입을 것을 호소했다. 호메이니는 ‘성직자는 올해를 축복하지 않는다’고 공표했다. 이란의 설날은 세계에서 가장 늦게 맞이하고 봄의 시작과 함께 새해를 맞이한다. 노(no)는 ‘새로운’이라는 의미의 형용사이고 루즈(rooz)는 ‘날’을 뜻하는 명사이다. 노루즈는 이 두 단어의 합성어이다. 노루즈는 고대 아리안족의 전통과 관련되어 있다. 일부 아리안족은 오쿠스강 남부지역에 정착생활을 하면서 도시국가를 건설했고 농사를 주업으로 생활했다. 이 지역은 4계절의 변화가 뚜렷한 지역이고 겨울이 유난히 추운 곳이다. 혹독한 겨울을 극복하고 맞이하는 봄은 그들에게 커다란 의미를 부여했다.

조로아스터교의 창시자인 조로아스터는 눈이 녹아 물이 흐르고 싹이 뜨는 봄에 탄생했다고 한다. 조로아스터교에서 세계는 선과 악, 두 세력의 전쟁터이다. 이 투쟁은 선이 악을 이길 때까지 지속되고 이 투쟁에서 인간은 선의 세력을 돕는다. 선과 악 두 세력은 정신세계 뿐만 아니라 물질세계에서도 나타난다. 조로아스터교에서는 자연현상의 변화도 선과 악의 세력과 관련되어 있고 인간에게 유익한 자연은 바로 선이다. 희망과 생명을 상징하는 봄은 그들에게 축복을 의미한다. 그들은 봄을 생명의 계절로 이해하고 이 계절을 맞이하는 축제를 벌인다. 노루즈의 유래는 이란의 전설적인 잠쉬드(Jamshid) 왕과 관련되어 있다. 전설에 따르면 잠쉬드 왕은 악마를 물리치고 하늘에 자신의 위엄을 공표하기 위해서 새해로 명명했다고 한다.

|

|

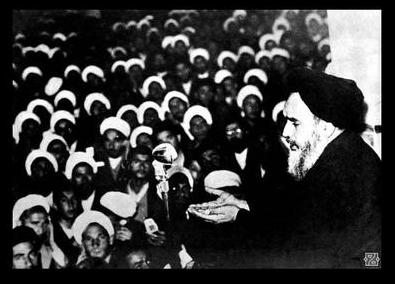

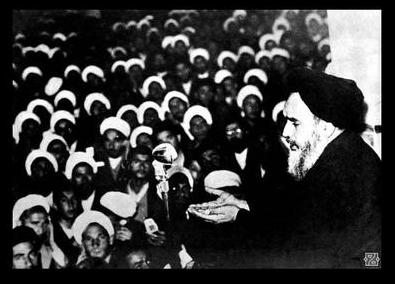

연설하는 호메이

|

이란의 거리 곳곳에서는 풍요와 은총을 상징하는 금붕어를 판다. 그들은 금붕어를 사서 식탁에 두었다가 새해 13일 ‘시즈다 베다르’(Sizdah Be-dar) 행사에 야외로 나가서 방생한다. 시즈다 베다르는 약 2주동안 진행되는 노루즈 축제의 마지막 행사이다. ‘시즈다’는 ‘13’을 의미하며 ‘베다르’는 ‘찢다’의 명령형이다. 이란인들은 ‘13’을 불길한 숫자로 여기는데, 이 행사는 불운을 극복하는 의미로 시행된다. 13일째 되는 날 이란인들은 집안에 있으면 해를 입는다고 믿고 있으며 온 가족이 야외로 나와 대자연의 변화를 직접 체험한다. 이란인들은 노루즈를 맞이하여 식탁에 '하프트 신'(Haft Sin)을 차린다. ‘하프트’는 이란어 ‘7’, ‘신’은 S에 해당되는 알파벳 명칭으로 이란인들은 ‘7’을 행운의 숫자로 여긴다. 하프트 신의 일곱가지 음식은 다음과 같다. 먼저 ‘사브제’(Sabzeh)는 보리를 접시에 담아서 싹을 틔운 것이다. 마른 씨앗에서 다시 싹이 나기 때문에 소생을 의미하고 푸르름을 상징한다. ‘사과’(Sib)은 건강과 행복을 의미한다. 센제드(Senjed)는 연꽃과에 속하는 로터스(Lotus) 열매를 말린 것으로 대추 모양을 하고 있다. 이 단어는 ‘산지단’(Sanjidan : 심사숙고하다)에서 나온 파생어이다. 센제드의 의미는 새해에는 모든 일을 심사숙고하여 처리하자는 것이다. ‘소머그’(Somaq)는 옻나무 잎을 말려 가루로 만든 것으로 붉은 빛을 띠며 음식에 색을 넣어 장식할 때 쓰인다. 소머크의 붉은 빛은 일출의 색을 상징하며 태양이 떠오르면서 선이 악을 물리친다고 믿고 있다. 소머크의 의미는 적과 원수를 멀리하여 삶을 평안하게 하자는 것이다. ‘마늘’(Sir)은 약, 처방이라는 의미도 있지만 ‘배부름’이라는 뜻도 가지고 있다. 배고픔을 멀리하고 모든 것이 풍성해지기를 바란다는 것이다. ‘식초’(Serke)는 경륜과 경험을 상징한다. 식초를 먹을 때 누구나 얼굴을 찡그리는데, 한해동안 얼굴 찌푸리지 않고 웃으며 살기를 바라는 뜻이다. ‘사마누’(Samanu)는 엿기름과 밀가루를 섞어 끓여 만든 음식이다. 이 음식은 소생한 생명에 새로운 생활을 부여한다는 의미를 가지고 있으며 생기발랄함을 상징한다.

3월 22일 노루즈 둘째날은 제6대 이맘 자파르 알 사디크(Jafar al-Sadiq : 765년 죽음)의 순교 기념일이었다. 이란력은 태양력이지만 이슬람력은 태음력으로 이루어진다. 제6대 이맘 자파르는 시아파의 법과 전통에 대한 이론을 체계화시킨 인물이고 이후 그의 이름을 따서 자파르 법학파가 창설되었다. 그는 압바시야조의 다섯 번째 칼리프 하룬 알 라쉬드(Harun al-Rashid : 764-809)에 의해 투옥되어 옥중에서 독살당했다. 그날 밤 호메이니의 집 부근에 위치한 한 사원에서 군중들이 모여서 추모집회를 개최했다. 군중들은 “하룬은 저주받을 것이다”라는 구호를 외치면서 제6대 이맘을 추모했다. 첫 번째 연사로 나온 성직자는 하룬의 전제 통치 아래에서 고통받은 제6대 이맘의 이야기를 시작하자 군중들은 흥분하기 시작했다. 그는 샤를 당대의 하룬이라고 묘사했다. 하지만 비밀 요원들이 행사 진행을 방해하자 호메이니는 연단 위로 올라가서 강력하게 경고했다. “나는 이 집회에서 무질서와 혼란을 야기시키고자 하는 사람들에게 경고합니다. 만약 그들이 부정한 방법으로 행동하면서 연설을 방해하면 저는 필요한 모든 결정을 내릴 것입니다.” 호메이니의 연설과 함께 행사는 무사히 마칠 수 있었다.

|

|

호메이니를 찾아온 군중

|

아야톨라 골파예가니는 페이지예(Feiziyeh) 신학교에서 제6대 이맘 특별 추도식을 계획하고 있었다. 하지만 추도식은 예정대로 진행되지 못했다. 군중들 사이에 잠입한 비밀 요원들은 이 행사를 방해하기 시작했다. 한 남성이 확성기를 잡고 “그의 우아한 위엄의 영혼을 위해 고(故) 레자 샤는 위대한…”이라고 말하는 순간 갑자기 확성기가 꺼졌다. 순식간에 추도식은 아수라장으로 변했다. 페이지예 신학교에서는 총소리와 비명소리가 난무한 가운데 곳곳에서는 불길이 치솟았다. 성직자 3명이 추락사했으며 많은 군중들이 심하게 부상당했다. 왕실 호위대 소속 통신대대 1사단은 완전 무장하고 주변의 모든 거리를 차단하고 있었다.

공포에 휩싸인 분위기는 호메이니의 집에서도 예외는 아니었다. 페이지예 신학교에서 온 군중들은 그들이 목격한 잔학 행위를 이야기했고 이에 분노한 호메이니는 그곳을 방문하기로 결심했다. 하지만 군중들은 호메이니를 에워싸고 그를 막았다. 한 청년은 울면서 호소했다. “제발 가지 마세요. 그곳에는 대량학살이 자행되고 있습니다. 저는 당신을 그곳으로 보내지 않겠다고 신께 맹세했습니다.” 호메이니는 재난을 딛고 일어나 미덕을 만들자고 얘기했다. “공포와 두려움을 떨쳐 버리십시오. 여러분 곁에는 비극에 맞서 저항하고 큰 재난을 이겨낸 지도자들이 있습니다. 오늘 우리가 목격한 것은 아무 것도 아닙니다. 레자 샤의 아들은 본인의 무덤을 파고 있으며 자신을 치욕스럽게 만들고 있습니다.” 호메이니는 ‘페이지예의 진실’을 알리기 위해 성명서를 작성했고 그의 추종자들은 복사물을 곳곳에 배포하면서 반샤 운동을 전개했다. <계속>

|

■ 유달승 교수는 1998년 이란 테헤란국립대학교에서 정치학 박사학위를 받았고 1999-2000년 하버드대학교 중동연구센터(Center for Middle Eastern Studies)에서 초빙학자로 있었다. 2001-2003년 한국외국어대학교 중동연구소 연구교수로 일했고 2003년부터 한국외국어대학교 이란어과 교수로 재직하고 있다.

|

|

|

광고

기사공유하기