등록 : 2008.07.14 16:28

수정 : 2008.07.15 09:36

|

|

유달승의 중동이야기 ‘아라비안 나이트와 중동’

|

[유달승의 중동이야기] 21. 호메이니의 망명생활 - 나자프에서 파리로

모함마드 레자 샤는 혁명의 불길을 잠재우기 위해 호메이니를 이란에서 먼 곳으로 추방하기로 결정했다. 그는 호메이니를 나자프와 같은 중요한 종교도시에서 멀리 보내면 호메이니의 목소리가 잠잠해지고 시위대의 저항을 무력화시킬 수 있다고 판단했다. 이란 정부는 호메이니를 추방시키기 위해 이라크에게 압력을 가하기 시작했다. 결국 호메이니는 이라크를 떠나기로 결심했고 이란과 가까운 곳으로 가기 위해서 쿠웨이트를 선택했다. 1978년 가을 바그다드 주재 쿠웨이트 대사관은 루홀라 모스타파비(Ruhollah Mostafavi)라는 여권을 받고 그가 호메이니라는 사실을 모른 채 비자를 발급했다. 호메이니와 측근들은 쿠웨이트 국경에 도착했지만 쿠웨이트는 입국 금지조치를 내렸다. 호메이니는 훗날 그 사건을 다음과 같이 회상했다. “이라크 정부는 샤의 압력으로 나의 이슬람을 위한 운동을 용납할 수 없었다. 결국 나는 이라크를 떠나 쿠웨이트로 갈 수밖에 없었다. 나는 쿠웨이트 비자가 있었지만 입국하지 못했다. 나는 프랑스로 가서 어떤 이슬람국가로 갈 지 정할 수밖에 없었다. 만약 프랑스에 머무는 동안 내 행동에 제약을 받으면 신의 세계는 풍요롭기에 어디로든 떠나기를 결정할 것이다.”

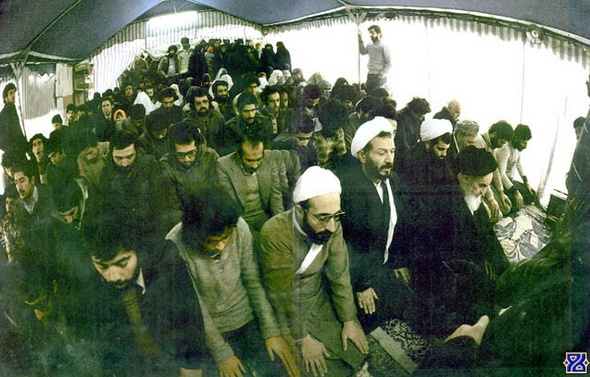

10월 12일 호메이니는 아들 아흐마드와 몇몇 친구들과 함께 파리에 도착했다. 그때 그의 나이는 76세였다. 파리는 호메이니에게 너무나도 생소한 도시였다. 그는 불어도 몰랐고 서구 문화도 이해하지 못했다. 이제까지 그에게 서구세계는 이슬람세계에서 발생한 악의 근원지로서 공격의 대상이었다. 하지만 세 번째 망명지인 프랑스는 그에게 새로운 기회의 땅이었다. 세계의 언론은 신기한 노인에 대해서 많은 관심을 갖게 되었다. 수많은 언론인들이 호메이니를 취재하기 위해 프랑스에 몰려들었고 그의 모습과 연설은 시시각각으로 전세계의 언론매체에 실리게 되었다. CBS의 ‘60 Minutes’ 프로그램에서 호메이니를 직접 인터뷰하면서 그의 행동은 세계의 주목을 받게 되었다. 그가 과연 무엇을 위해서 싸우는가를 재조명한 정치적인 삶, 노플-르-샤토에 위치한 거주지 앞뜰에 만든 푸른 천막의 사원 모습, 하루에 4시간만 수면을 취한다는 얘기, 매일 8시간이나 예배와 명상에 잠긴다는 것, 심지어 그가 먹는 음식도 보도되었다.

|

|

앞뜰에 만든 푸른 천막의 사원 모습.

|

|

|

호메이니를 취재하는 서구언론들.

|

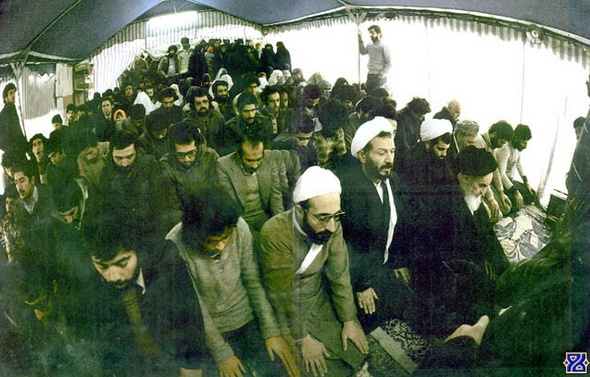

프랑스 여행을 회상하면서 호메이니는 이슬람혁명 이후 군중 집회에서 다음과 같이 말했다. “내가 파리에 도착했을 때, 하비비(Habibi), 바니 사드르(Bani Sadr), 코틉자데(Qotbzadeh), 야즈디(Yazdi)와 같은 친구들이 나를 반겨주었다. 처음에는 프랑스 정부가 조심스러운 입장을 취하다가 우리에게 친절하게 대해 주었다. 우리는 기대했던 것보다 자유롭게 입장을 표명할 수 있었다. 전세계 언론은 우리에게 많은 관심을 가졌고, 우리의 요구를 지속적으로 보도했다. 매일 수많은 이란인들이 우리를 찾아왔고 이것은 우리의 목적을 강화시키는데 많은 도움이 되었다.”

프랑스에서 만난 4명의 친구들은 호메이니를 세계적인 인물로 부각시켰을 뿐만 아니라 이슬람혁명의 토대를 만들었다. 그들은 호메이니의 연설문과 성명서를 번역해 서구 언론에 보도했고 호메이니의 지지기반을 확대시킨 결정적인 역할을 했다. 이제까지 호메이니의 추종세력은 성직자를 중심으로 한 종교계였지만 자유주의세력, 민족주의세력 그리고 학생운동이 결합한 광범위한 반샤 연합전선을 구축하게 되었다.

|

|

호메이니의 연설을 듣는 추종자들.

|

하산 에브라힘 하비비(Hassan Ebrahim Habibi)는 소르본느 대학교 법사회학 박사 학위를 받았고 1960년대 ‘이란의 자유운동’ 위원으로 활동하다가 프랑스에서 15년간 망명생활을 했다. 그는 이슬람혁명 이후 이슬람공화국헌법 기초위원으로 활동했고 1984년 법무부 장관을 거쳐 라프산자니 정부와 하타미 정부시절에 제1부통령을 역임했다. 아볼 하산 바니 사드르(Abol Hasan Bani Sadr)는 1960년대 초 반샤 학생운동의 지도자였고 ‘이란의 자유운동’에서 활동하다가 프랑스로 망명했다. 그는 1972년 이라크를 방문해 호메이니를 만난 이후 그의 추종자가 되었다. 1980년 1월 25일 이슬람공화국 초대 대통령으로 당선되었으나 테헤란 주재 미국대사관 인질 사건 이후 이슬람 강경파가 득세하면서 1981년 6월 21일 해임되었다. 그후 살해위협이 나타나자 이란을 탈출해 프랑스로 다시 망명했다. 에브라힘 야즈디(Ebrahim Yazdi)는 1953년 친미 쿠데타 이후 ‘이란국민저항운동’에서 활동하다가 1960년 미국으로 가서 반샤 정치활동을 벌였고, 1년뒤 ‘이란의 자유운동’을 창설했다. 이슬람혁명 이후 과도 정부에서 부총리와 외무부 장관을 역임했다. 하지만 11월 4일 미대사관 인질 사건이 발생하자, 이틀뒤 바자르간 수상과 함께 사퇴했다. 1995년 바자르간 사망 이후 그는 현재 ‘이란의 자유운동’의 당수가 되었고 2005년 이란의 대통령 선거에서 후보자로 등록했지만 헌법수호위원회가 후보자격을 박탈했다. 사데크 코틉자데(Sadeq Qotbzadeh)는 ‘이란학생동맹’에서 활동했고 1969년 반샤 학생운동으로 미국에서 추방당해 프랑스로 가서 반샤 운동을 했다. 이슬람혁명 이후 국영방송국 사장을 역임했지만 1982년 호메이니 암살공모와 이슬람공화국 전복 혐의로 처형당했다. 호메이니는 그의 처형을 마지막 순간까지 반대했다는 얘기도 있다.

이슬람혁명 이후 그들의 운명은 바꿨고 서로 다른 길을 걷게 되었다. 한명은 반역 혐의로 형장의 이슬로 사라졌고 다른 한명은 또다시 프랑스로 돌아가 망명생활을 하고 있다. 나머지 두 명은 이란에서 살고 있지만 한명은 최고위급 관리를 역임하면서 2001년까지 활동하다가 현재 정계에서 은퇴했고 또다른 한명은 망명과 귀국을 반복하면서 지금까지 반체제 인사로 활동하고 있다. 하지만 1978년 가을 파리에서 그들의 만남은 샤를 타도하기 위한 하나의 꿈으로 뭉쳤고 마침내 그 꿈은 이루어졌다.

|

유달승 교수는 1998년 이란 테헤란국립대학교에서 정치학 박사학위를 받았고 1999-2000년 하버드대학교 중동연구센터(Center for Middle Eastern Studies)에서 초빙학자로 있었다. 2001-2003년 한국외국어대학교 중동연구소 연구교수로 일했고 2003년부터 한국외국어대학교 이란어과 교수로 재직하고 있다.

|

|

|

광고

기사공유하기