등록 : 2008.07.22 15:32

수정 : 2008.07.22 15:32

[유달승의 중동이야기] 22. 샤의 마지막 순간

샤는 떠났다.

1978년 테헤란의 겨울은 유난히도 추운 겨울이었고, 특히 샤에겐 더욱 그랬다. 파리의 겨울도 추운 날씨는 마찬가지였다. 하지만 호메이니에 대한 취재 열기는 그 어느 때보다도 뜨거웠다. 12월 1일 400여명의 언론인들이 호메이니의 집 앞에서 그를 기다리고 있었다. 호메이니가 나타나자 그의 추종자들은 “신은 위대하다”를 외치며 열광했다. 심지어 일부 추종자들은 “호메이니, 오! 이맘이여”를 부르기 시작했다. 호메이니는 미소 지으며 아무 말도 없이 다시 사라졌다. 호메이니는 이란의 영웅으로 등장했다. 더 나아가 일부 추종자들은 그를 이맘으로 불렀다. 물론 오늘날 이란에서는 그를 ‘이맘 호메이니’라고 한다. 시아파에서 이맘은 알리의 직계 후손 11명을 의미한다. 하지만 호메이니를 이맘이라고 부른 이유는 이슬람혁명의 상징을 의미하며 시아파세계의 영웅으로 칭송하기 위한 것이다.

이 시기부터 그는 ‘이슬람법학자통치론(Velayat-e Faqih)’을 언급하지 않고, 그 대신에 ‘진보적 이슬람’이라는 용어를 사용했다. 호메이니의 이슬람법학자통치론은 이맘의 부재시 이슬람법학자의 역할을 강조한 것이다. 호메이니는 이슬람법학자가 예언자 무함마드와 이맘보다 낮은 지위를 가지고 있으므로 범죄를 처벌함에 그들보다 더 가볍게 처벌해야 하는가라고 문제를 제기하였다. 예를 들면 100대의 태형을 가해야 할 범죄인데도 예언자 무함마드는 150대를, 이맘은 100대를, 이슬람법학자는 50대를 쳐야 한다고 말할 수 없다는 것이다. 호메이니는 예언자 무함마드이든, 이맘이든 또는 그들의 대리자이든 간에 언제나 신이 정한 기준에 따라 권력을 행사할 수 있다고 강조했다. 하지만 호메이니는 이슬람법학자통치론에 대한 공개적인 논의를 더 이상 제기하지 않고, 이슬람 정의를 강조하면서 ‘진보적 이슬람’을 표방했고 여성도 대통령이 될 수 있다고 언급했다.

|

|

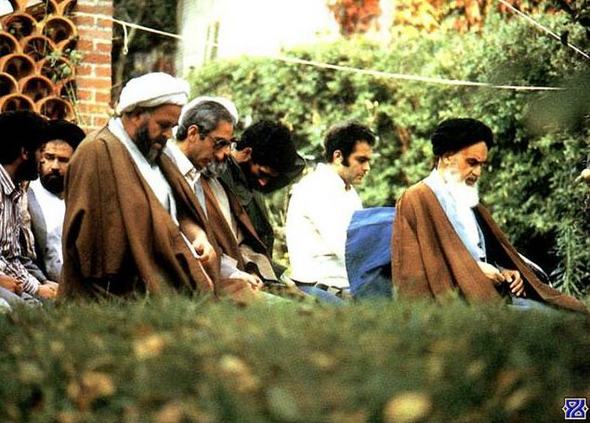

호메이니를 취재하는 언론인들

|

|

|

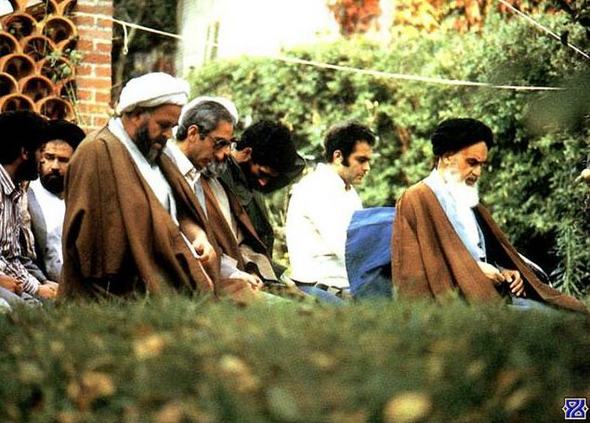

파리에서 예배하는 호메이니

|

이란의 상황은 급박하게 전개되었고 샤의 입지는 점차 악화되었다. 반샤 저항운동은 전국적으로 확산되었고 노동계도 이 운동에 동참하게 되었다. 10월과 11월에는 테헤란 석유 노동자의 파업을 시작으로 전국적인 노동자 총파업이 나타났다. 이 파업은 초기에는 임금인상과 근로조건 개선을 위한 투쟁이었으나 점차 정치투쟁으로 발전했고 “팔레비에게 죽음을”, “사바크에게 죽음을”이라는 투쟁구호로 변화되었다. 샤는 점차 고립되었고 이제 그가 마지막으로 의지할 곳은 군부였다. 그는 굴람 레자 아자리(Ghulam Reza Azhari) 장군을 수상으로 임명하면서 군사정부를 세웠다. 하지만 이 조처도 혁명의 불길을 잠재우지 못했다.

그해 무하람(Muharram) 달은 혁명의 도화선이 되었다. 무하람은 이슬람력의 첫째 달이고, 시아파는 1일부터 10일까지 제3대 이맘 후세인의 죽음을 애도하는 기간이다. 호메이니는 무하람이 시작되기 1주일 전에 “이슬람 병사, 종교지도자 그리고 이맘 후세인의 모든 추종자들의 손에 들린 성스러운 검”을 무하람에 비유하는 선언문을 발표했다. 그는 그 검을 최대한 활용해야 한다면서 압제와 배반의 나무 뿌리를 근절해야 한다고 말했다. 또한 그는 군사정부가 이슬람법에 상반되는 것이고 그것에 반대하는 것이 종교적 의무라고 강조했다.

무하람이 시작되자, 이란에서는 엄청난 시위가 퍼져나갔다. 수 천명의 이란인들이 기꺼이 순교하겠다는 증표로 하얀 수의를 입고 거리가 나갔다. 12월초에는 이란 전역에서 종교지도자, 야당, 학생들이 참여하는 대규모 반정부 시위가 발생했다. 12월 10일(무하람 9일)에는 1백만 명의 시위대들이 군주제의 종식을 요구하며 테헤란으로 행진했고, 다음날 11일(무하람 10일) 아슈라(Ashura)에는 2백만 명의 시위대들이 호메이니의 대형 사진을 앞세우며 이슬람정부의 수립을 요구했고 18일에는 전국적인 시위가 일어났다. 군대의 무력진압으로 인해 수천 명이 사망했지만 더 이상 반샤 시위를 막을 수는 없었다. 이란의 거리는 피비린내 나는 충돌이 연일 계속되었다. 호메이니는 시위대들에게 평화시위를 요구했고 다른 국가들에게는 이란의 열망을 주목해 달라고 호소했다.

마침내 샤는 더 이상 설 자리가 없었다. 그는 이슬람 정부의 수립을 막기 위한 최후의 수단으로 자유주의세력과 손을 잡았다. 그는 반대파 지도자들과 협상을 했지만 국민전선의 샤푸르 바흐티야르(Shahpur Bakhtiar)만이 동의했다. 결국 그는 바흐티야르를 신임 수상으로 임명했다. 하지만 이것도 성공하지 못했다. 한편 호메이니는 새로운 정부를 수립하기 위해 1979년 1월 10일 파리에서 이슬람혁명위원회를 창설했다. 이 위원회는 호메이니의 추종자들과 메흐디 바자르간(Mehdi Bazargan) 계열의 인물들로 구성되었다. 바자르간은 이란자유주의운동의 대표적인 지도자이고 이란이슬람공화국의 첫 번째 총리로 지명되었으나 미대사관 인질사건 이후 총리직을 사임했다. 그는 1951년 모사데크 내각에서 이란국영석유회사 사장으로 임명되었다가 1953년 친미 쿠데타 이후 샤에 의해 여러 차례 체포와 투옥을 당했다. 이슬람혁명위원회는 새로운 정부를 수립하기 위해 임시정부를 표방하였다. 호메이니는 공개성명을 통해 이슬람공화국이 자유, 자주 그리고 사회정의를 실현할 것이라고 언급했다.

|

|

모함마드 레쟈 샤의 무덤

|

|

|

모함마드 레쟈 샤의 무덤

|

마침내 1월 16일 모함마드 레자 샤는 이란을 떠났다. 그는 떠나면서 “나는 휴양을 떠난다. 나는 몹시 지쳐 있다.”라고 말했다. 그는 잠시 휴양을 떠난다고 말했지만 두 번 다시 이란 땅을 밝지 못했다. 그의 마지막 연설을 듣고서 너무 놀란 한 병사는 뛰어와서 그의 구두에 입을 맞추었다. 그 병사는 믿을 수 없었지만, 이것이 이란의 마지막 샤의 모습이었고 이란 군주제의 종식을 의미했다. 그는 이란을 떠났지만 더 이상 그에게는 친구가 없었다. 요르단에 이어서 사우디아라비아도 그의 입국을 거절했다. 결국 그는 이집트를 선택했다. 그의 첫 번째 부인은 파룩 왕의 공주였고 당시 사다트 이집트 대통령은 이란으로부터 수십억 달러에 이르는 원조를 받았었다. 그는 이집트로 망명한 뒤 모로코, 멕시코, 미국, 파나마를 전전하다가 다시 이집트로 돌아와 췌장암으로 사망했다. 카이로에 있는 알 리파이 사원에는 모함마드 레자 샤의 무덤이 있다.

샤의 망명 소식은 30분 뒤 라디오 방송을 통해서 알려졌다. 곧이어 거리에는 “샤는 떠났다”라는 제목으로 호외가 뿌려졌다. 이란 전역은 축제 분위기였다. 이란인들은 거리로 뛰어나와 노래하며 춤을 추었고 자동차에서 울려 퍼지는 기쁨의 경적 소리는 혁명의 승리를 알렸다. 군인들은 길옆에서 그들의 모습을 지켜만 보고 있었다. 꽃다발을 손에 쥔 어린아이들은 그들의 총구에 꽃을 꽂았다. 파리에서 이 소식을 전해들은 호메이니는 냉정하게 간단한 담화문을 발표했다. “신은 위대하다. 이것은 우리들의 승리의 시작에 불과하다. 신의 가호로 나는 머지않아 당신들이 기다리는 이란으로 돌아가서 당신들의 종이 될 것이다.”

|

유달승 교수는 1998년 이란 테헤란국립대학교에서 정치학 박사학위를 받았고 1999-2000년 하버드대학교 중동연구센터(Center for Middle Eastern Studies)에서 초빙학자로 있었다. 2001-2003년 한국외국어대학교 중동연구소 연구교수로 일했고 2003년부터 한국외국어대학교 이란어과 교수로 재직하고 있다.

|

|

|

광고

기사공유하기