|

|

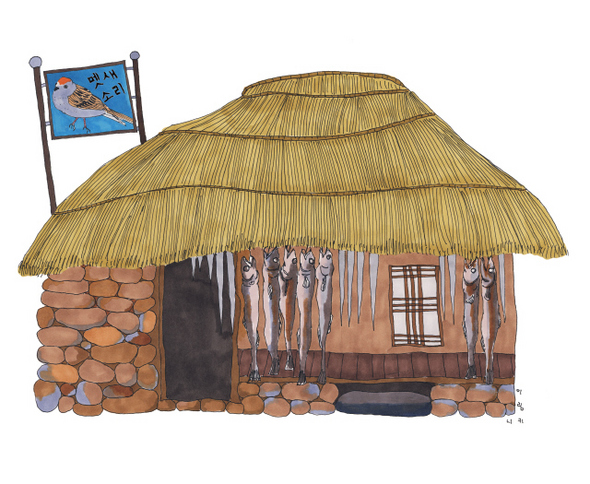

‘멧새소리’ 간판에 애꿎은 명태와 나만 꽁꽁

|

후대 독자들 궁금할 수밖에

한 끼의 밥을 위해서도 이모저모 간판부터 살피는데, 하물며 시에서 간판이라고 할 제목을 어찌 소홀히 다룰 수 있으랴. 시의 제목을 이승하는 ‘첫인상’이라 했고, 강연호는 ‘이름’이라 하였다. 연암 박지원은 글을 병법에 비유하면서 “글의 뜻은 장수와 같고, 제목은 맞서 싸우는 나라와 같다”(<연암집>)는 문장을 남겼다. 그만큼 제목은 중요하다. “한 편의 시작품은 여러 부분이나 요소들이 모여 전체의 구조를 이루는데, 이때 제목은 전체 구조를 한 곳으로 응집하는 역할을 하면서 한편으로는 구조의 확장에 기여하기도 한다.”(강연호, <주제의 구현과 제목 붙이기>) 처마 끝에 명태를 말린다

명태는 꽁꽁 얼었다

명태는 길다랗고 파리한 물고긴데

꼬리에 길다란 고드름이 달렸다

해는 저물고 날은 다 가고 볕은 서러웁게 차갑다

나도 길다랗고 파리한 명태다

문턱에 꽁꽁 얼어서

가슴에 길다란 고드름이 달렸다 백석의 시다. 이 시의 제목은 <멧새 소리>이다. 그런데 시의 전면에 멧새 소리는커녕 멧새가 빠뜨리고 간 깃털 하나 보이지 않는다. 오로지 처마 끝의 명태와 이를 동일시 한 시적 화자 ‘나’만이 꽁꽁 얼어 있을 뿐이다. 백석은 왜 이런 제목을 택했을까? 독자가 전혀 뜻하지 않은 의외의 제목을 제시함으로써 제목과 내용 사이에 ‘낯설게 하기’의 효과를 노리고 싶었던 것일까? 아니면 시각과 촉각이 압도적으로 지배하는 이 시의 배경음악으로 멧새 소리를 삽입해 청각적 효과를 가미한 것일까? 후대에 이 시를 읽는 독자인 우리가 심심해 할까봐 일부러 그랬을까?(이 짧은 시 한 편을 두고 이런저런 생각을 접었다 폈다 하는 이유도 시에서 제목이 그만큼 중요한 탓이다) 김춘수는 <시의 이해와 작법>(자유지성사)에서 시인이 제목을 붙이는 방식에 따라 시인의 태도가 결정된다고 말하고 있다. 그에 의하면 시를 쓸 때 제목을 붙이는 세 가지 태도가 있다. 첫째는 미리 제목을 정해 두는 것, 둘째는 시를 완성한 뒤에 제목을 다는 것, 셋째는 처음부터 제목을 염두에 두지 않는 것이다. 그는 스타일리스트답게 시의 의미와 내용을 중시하는 휴머니스트들과 일정한 거리를 두고 말한다. “제목이 정해져야 시를 쓸 수 있는 사람은 내용에 결백한 나머지 시의 기능의 중요한 면들을 돌보지 않는 일”이 있다며 시의 형식에 따라 내용이나 제목이 얼마든지 달라질 수 있다고 강조한다. ‘무제’있지만 좋은시 드물어

은근히 암시하되 언뜻 비치게

|

|

‘멧새소리’ 간판에 애꿎은 명태와 나만 꽁꽁

|

가늘고 아득한 가지 사과빛 어리는 햇살 속

아침을 흔들고 기차는 몸살인 듯

시방 한창 열이 오른다. 애인이여

멀리 있는 애인이여

이런 때는

허리에 감기는 비단도 아파라. 박재삼의 시 <무제>다. 사실 나는 평소에 시든 그림이든 작품 앞에 ‘무제’라는 제목을 턱, 갖다 붙이는 걸 좋게 생각하지 않는다. 제목이 없다니! 그건 자기 작품에 대해 창작자가 책임을 지지 않겠다는 소리로 들린다. ‘무제’라는 것도 넓은 의미에서는 제목이 될 수 있을 것이다. 하지만 ‘무제’를 제목으로 내건 작품 치고 제대로 된 작품을 나는 보지 못하였다. 대체로 예술가연 하는 허위의식이 발동하거나, 작품의 미숙성을 눈가림하거나, 작가의 상상력이 부족할 때 궁여지책으로 갖다 붙이는 제목이 ‘무제’를 제목으로 단 시나 그림일 터이다. 특히 비구상 계열의 그림이 이런 제목을 붙이고 화랑에 걸려 있는 것을 보면 작품을 감상하고 싶은 마음이 순식간에 달아나 버린다. 그런데 나의 이런 편견을 부분적으로 수정하도록 만든 시가 박재삼의 <무제>다. “허리에 감기는 비단”이 왜 아픈지 나도 아니까!

|

|

안도현의 시와 연애하는 법

|

기사공유하기