|

김용택의 강가에서 ③ 어느 토요일의 일기

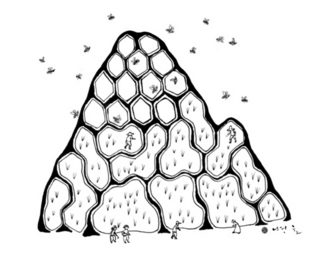

아침에 학교에 와 창문을 열고 청소를 하고 앉아 있으니, 어디선가 솔솔 향긋한 냄새가 나요. 코를 킁킁거리며 이게 무슨 냄새지? 하며 유리창 밖을 보았더니 학교 울타리에 찔레꽃이 피어 있었습니다. 초록으로 건너오는 다른 나뭇잎들 속에 하얗게 피어 있는 찔레꽃은 어쩐지 수줍어 보입니다. 감잎이 많이 폈습니다. 연초록 보드라운 감잎이 푸른 숲속에서 약간 도드라져 보입니다. 쉬는 시간에 마을 쪽을 바라보며 손 운동 허리 운동을 하고 있는데, 어디선가 아주 작은 소리로 나무를 쪼는 둔탁한 소리가 들려 머리 위의 벚나무 가지를 올려다보았더니, 아주 작은, 그리고 알록달록한 딱따구리가 한 마리 나무를 쪼고 있었습니다. 탁탁탁 나무를 쪼는 모습을 가까이에서 보니 참으로 신기합니다. 나무를 한 바퀴 빙빙 돌면서 쪼더니, 문득 나를 보았나 봐요. 작고 예쁘고 아주 귀여운 딱따구리였습니다. 그 딱따구리가 날아가자 학교 바로 밑에 사는 할머니가 올라오더니, 강 건너 다리 놓고 길 내는 것을 바라보시면서 저놈들이 우리 논 다 가져갔다며, 길 내는 데 들어간 논이나 밭 때문에 이제 촌은 더 못 산다고 큰 소리로 말합니다. 조것들이 촌사람은 아무렇게나 되어도 되는지 그냥 아무 곳이나 길을 내고 지랄들을 한대요. 그러나 그 옆에 있던 그 동네 어른이 “농촌은 다 죽어 부렀어 시방, 언제부터 그랬가니” 합니다. 가는귀 먹은 어르신네들 왁자한 고함고사리 넣은 조기 지짐이엔 ‘큰집냄새’ 학교 끝나고 집에 갔더니, 어머니는 벌을 보고 있었습니다. 뒷집 빈터 마당 매화나무 밑에는 분봉한 벌을 세 통 받아 놓았어요. 망을 씌워 놓았는데 벌들이 모기 망 속에서 윙윙거렸습니다. 종길이 아제는 정수네 집 마당 커다란 호두나무 위에서 벌을 내리고 있었습니다. 벌을 받는 벌통에 끈을 맨 다음 높은 곳에 매달아 놓으면 분봉한 벌이 그 집으로 붙어요. 그러면 높은 나무 위에 위험하게 올라가지 않고도 끈을 살살 내리면 도르래를 이용하는 것처럼 벌을 내릴 수 있습니다. 아제가 그렇게 엉케덩케 뭉친 벌을 높은 곳에서 살살 내리고 있는 모습이 참으로 신기했습니다. 내가 그 모습을 보고 웃자, 어머니는 늘 하시던 말씀을 하십니다. “멍청할수록 꾀가 많아야 혀.” 점심은 큰집에서 먹었습니다. 아침에도 전주에서 일찍 와서 큰집에서 밥을 먹었지요. 형수님이 누룽지를 주길래 내가 용돈을 조금 주었습니다. 점심은 어머니랑 나랑 형수님이랑 만조형님이랑 같이 먹었지요. 큰집 음식은 늘 푸지고 맛이 있습니다. 수남이 누님도 그랬고, 큰어머니가 끊인 닭국이나 개장국이나 추어탕은 정말 맛이 있었지요. 뜨거운 여름에도 이글이글한 장작불을 때서 집안 사람들이 다 먹을 국을 끊이시던 큰어머니가 생각이 납니다. 큰아버지, 판조 형님, 수남이 누님들이 다 생각이 나네요. 큰집 제사 때면 아버지의 형제들과 우리들의 사촌 형제들이 북적북적 여기저기 흩어져 밥을 먹고 떡을 먹던 일들이 생각이 납니다. 오늘도 고사리 넣고 조기 넣고 지진 조기지짐이 아주 맛이 있었습니다. 오래된 큰집 냄새가 났어요. 햇고사리를 건져 먹는 맛이 그만이었습니다. 어머니도 형수님도 만조 형님도 나도 조기고기는 안 먹고 고사리만 건져 먹었습니다. 나중에는 말국만 남아 말국을 떠먹었더니, 말국 맛도 그만이었습니다. 저녁에는 국수를 끓여 먹는답니다. 밥을 먹으며 내가 우리 동네 벌을 몇 집이나 키우냐니까, 어머니, 형수님, 형님 입에서 똑 같이 열두 집이라고 합니다. 벌을 안 키운 집은 두 집이래요. 내가 그러면 우리 동네 가구 수가 모두 열네 집이구만 하니, 아하, 그렇구나! 그렇게 동네 가구 수를 세니 간단하네. 한수 형님네가 올해 벌 새끼를 제일 많이 낳았답니다. 한 30통 낳았대요. 큰집도, 이장네도 아마 그 정도는 낳았나 봐요. 우리 동네는 벌을 키워 그 많은 빚들을 다 갚고 그리고 조금씩이라도 현금을 갖고 있대요. “벌이 아니었으면 어림도 없지” 하며 형님네 집은 벌로 1년에 천만원 정도 번대요. 다른 집들도 아마 그렇게는 벌지 못해도 가을이면 현금을 얼마간씩이라도 손에 쥐나 봐요. 오래 전에 남원에서 벌을 키우러 들어온 사람 덕에 우리 동네는 벌들을 키우기 시작했지요. 그 사람에게 피해를 본 사람도 있지만 동네 사람들은 그 사람 덕에 동네가 빚 없이 잘 살게 되었다고 고마워해요. 타 동네 사람이 우리 동네에 들어와 우리 동네에 피해를 주지 않고 간 게 여간 다행한 일이 아니지요. 흔히 타 동네 사람들이 들어오면 순진한 사람들을 꼬여 이리저리 이렇게저렇게 피해를 주고 줄행랑을 치는데, 아마 두 집인가만 그 사람에게 보증을 잘못 서서 조금 피해를 본 모양입니다.

‘짓고 살지 짓고 살지’ 억울한 새소리

아무데나 길 내고 지랄이라는 할머니 지금 한창 모내기철이에요. 찔레꽃이 피면 모내기가 시작되잖아요. 옛날엔 소들이 벌겋게 들판에서 쟁기질을 했는데, 그리고 소를 모는 농부들의 소리가 쩌렁쩌렁 들판을 울렸었는데 지금은 조용해요. 언제 논을 저렇게 물을 잡고 골라놓았는가 하면 금방 모를 때우고 있어요. 눈 깜짝할 사이에 논에 모가 심어져 있다니까요. 우리 집 앞 큰집 텃논도 내가 학교 갔다 오니, 논에 물이 방방해요. 옛날 같으면 비가 와야 물이 논에 차는데 지금은 논가에 세워진 전봇대에서 스위치만 넣으면 금방 물이 콸콸 쏟아져요. 나는 냇물이 양수기를 통해 논으로 빨려 들어오는 모양을 한참이나 바라보았습니다. 아래 논으로 물이 떨어지는 물꼬도 오래 바라봅니다. 점심을 먹고 잠이 실실 와서 방에 들어 누웠는데, 잠이 들라고 하면 한수 형님 목소리가 크게 들리고, 또 잠이 들 만하면 온갖 새소리들이 들리고, 그 놈의 새소리들이 나를 에워싸고 있는 것 같아요. 그 새소리 중에 ‘짓고 살지 짓고 살지’ 하는 새도 있습니다. 다른 새가 자기 집을 빼앗아 갔기 때문에 그렇게 운대요. 그 새는 크게도 울어요. 잠이 사르르 들라고 하면 만조 형님이 논두렁 부치는 괭이질 소리가 들리고, 또 깜박 잠이 들라고 하면 어머니가 쿵쿵쿵 뜰방을 지나가시며 큰소리로 어디다 대고 무슨 말을 합니다. 조금 잔 둥 만 둥하다가 에라 일어나자, 하고 마당으로 나왔습니다. 한수 형님은 텃논에서 호스를 챙기며 “아갸, 금방 여그 있던 노끈이 어디로 갔다냐? 아까 용택이 어매가 그 끈을 보고 뱀인지 알고 놀라더니, 어디다 던져 부렀다냐?” 하며 말끝에 꼭 욕을 답니다. 큰집 마늘 밭에서는 형수, 이환이 아줌마, 어머니, 한수 형님 형수가 마늘 쫑지를 뽑으며 무지 시끄럽게 합니다. 산은 높게 푸르지요. 앞산에 찔레꽃은 피어 만발하지요. 저 놈의 꾀꼬리는 “덕치 조 서방 삼년 묵은 술값 내놔” 하며 울지요. 참새들은 새끼를 낳

|

|

김용택 시인

|

기사공유하기