|

김용택의 강가에서

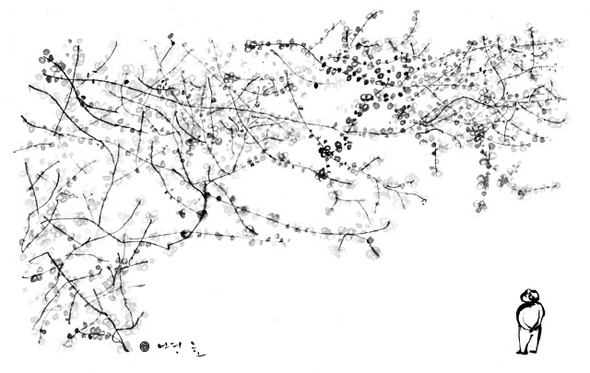

⑮ 살구나무와 같이 일생을 살다.

그늘 아래서 고개드니 서른살구 주우러 일어나니 마흔

꽃잎같은 웃음 돌아보니 쉰

떠나는 학교 바라보니 예순 아름다운 스승이었던 아이들

서서히 자기를 버려가는 나무

그대들 모두…모두 잘 있거라 나는 덕치초등학교를 졸업했습니다. 내가 처음으로 우리 집과 마을을 떠나 이 학교에 입학했을 때는 교실이 없었습니다. 전쟁으로 교실이 불에 탔기 때문이었지요. 교실이 없는 우리들은 운동장 가 벚나무에 흑판을 매달아 놓고 공부를 했습니다. 벚나무에 매달린 흑판 앞에 앉아 공부를 하다가 비가 오면 집으로 돌아갔습니다. 한쪽 운동장 가에는 군인들이 천막을 치고 주둔하고 있었습니다. 3·1절인가 광복절인가 아니면 국군의 날인지도 모르지요. 아무튼 그런 특별한 날에는 군인 아저씨들이 생전 보지도 듣지도 못한 색다른 통조림이나 과자들을 나누어 주고 고무로 된 통통 튀는 공도 나누어 주었습니다. 고무공을 그때 처음 보았지요. 1학년 말인가 2학년 땐가 군인 아저씨들이 교실을 짓기 시작했는데, 지붕이 없는 교실로 펄펄 내리던 하얀 눈송이들을 올려다보던 때가 엊그제 같습니다. 학교가 완성되었을 때 교실은 정말 신기했습니다. 그렇게 큰 마루방은 처음이었으니까요. 교사는 두 동이었습니다. 제일 왼쪽 교실이 1학년 교실이었지요. 각 동에는 중간에 현관이 있고 한 동에는 교무실이 있고, 제일 끝 교실이 6학년 교실이었습니다. 5학년이 지나면 자연스럽게 오른쪽 끝 6학년 교실에 도착했고, 졸업을 했습니다. 내가 선생을 시작할 무렵 그 교실은 뜯겼습니다. 내가 졸업을 할 때 우리 반은 모두 18명이었습니다. ‘잘 있거라 아우들아 정든 교실아 선생님 저희들은 물러갑니다.’ 이 구절을 부를 때 아이들은 모두 엉엉 울었습니다. 중학교와 고등학교를 졸업하고 나는 선생이 되어 다시 이 학교에 들어섰습니다. 그때가 1972년이었지요. 아이들은 700명쯤 되었습니다. 내가 이웃 학교에서 이 학교로 발령을 받아 왔을 때 나는 이미 ‘문학 병’이 들어 있었습니다. 아침 7시30분쯤 학교에 와서 별일 없으면 한 시간 정도 책을 읽었습니다. 아이들이 돌아간 오후에도 산그늘이 운동장을 덮을 때까지 교실에 앉아 책을 읽었습니다. 나는 이 학교에서 전태일의 죽음과 유신과 10·26과 80년의 봄과 그리고 그해 5월을 다 겪었습니다. 그 숨찬 격동의 시대를 따라다니던 어느 날 나는 시를 쓰고 있었습니다. 놀라웠지요. 쑥스러웠습니다. 내가 시를 쓰다니? 그러나 한편 설레기도 했지요. 그때는 선생님들이 숙직을 했습니다. 숙직실은 학교보다 높은 언덕에 있었습니다. 살구꽃이 피는 봄밤이면 달빛을 밟다가 꽃그늘 아래 앉아 홀로 소쩍새 소리를 들었습니다. 선생이 한 학교에서 5년을 근무하면 다른 학교로 가야 합니다. 나는 이 학교에서 5년을 근무하고 이웃 학교로 가서 1년을 근무하고 얼른 이 학교로 와서 또 5년을 근무했습니다. 그렇게 ‘왔다리갔다리’ 하다가 마지막으로 이 학교로 와서는 올해까지 7년째 근무했으니, 모두 27년을 이 학교에서 근무한 셈입니다. 초등학교 6년, 교사로 27년이니 이 학교에서 나는 33년을 보낸 셈이지요. 강당 앞에는 아주 오래된 살구나무 한 그루가 있습니다. 내가 이 학교에 입학했을 때도 있었던 이 살구나무가 몇 년 전부터 꽃을 다문다문 피웁니다. 꽃이 좀 줄어든 첫해에는 해갈이를 하는가 보다 했는데 해마다 꽃송이가 줄어들고 살구가 잘 열리지 않더니, 이제는 거의 꽃이 피지 않은 해도 있습니다. 다 산 것이지요. 자연으로 태어난 살구나무가 서서히 자기를 버리며 자연으로 다시 돌아가는 것이지요. 그런 살구나무를 오래 바라보고 있으면 마음이 차분해지고 앞날의 불안과 현실의 두려움이 가시기도 했지요. 꽃이 적게 피어도 꽃송이는 탐스럽고 더 화사합니다. 오래된 듬직한 몸에서 뻗어나간 까만 가지 끝에서 다문다문 피는 하얀 꽃송이들은 고졸하기도 하고 고색창연하기도 합니다.

살구꽃이 필 때 나는 그 살구꽃을 보며 같은 학교 여선생에게 편지를 썼지요. 편지를 써서 아이들에게 심부름을 시켰지요. 그러면 그 여선생이 답장을 보내 왔습니다. 연애편지였지요. 사랑한다는 연애편지가 아니라 꽃이 피는 봄날을 견디지 못했던 젊음의 몸살을 적어 보냈겠지요. 그 여선생에게 쓴 편지가 아니라 꽃피는 살구나무에게 쓴 편지였는지도 모르지요. 내가 이 학교를 처음 들어온 봄날 화사하게 꽃을 피우고 가지마다 노란 살구를 가득 달고 서 있던 살구나무 가지들을 하나하나 올려다봅니다. 곧 베어지겠지요. 나와 같이 늙어온 나무가 있다는 것은 행복한 일입니다. 지난 봄 나는 살구나무 아래에서 ‘살구나무’란 시를 썼지요. ‘꽃이 피고/ 새 잎이 돋는/ 봄이 되면, 그리고/ 너는 예쁜 종아리를 다 드러내 놓고/ 나비처럼 하늘거리는/ 옷을 입고 나타나겠지.// 한 그루의 나무가 온통 꽃을 그리는/ 그날이 오면, 그러면/ 너는 그 꽃그늘 아래 서서 웃겠지./ 하얀 팔목을/ 다 드러내 놓고/ 온 몸으로 웃겠지./ 나를 사랑하겠지.// 봄빛은/ 돌 속에/ 숨은 꽃도 찾아낸다./ 봄날이, 그렇게 되면/ 너는 내 앞으로 걸어와/ 어서 나 좀 봐달라고 조르겠지./ 바람 속에 연분홍 꽃가지를 살랑대며/ 봄바람이 나를 채 가기 전에/ 어서 나를 가져달라고 채근 대겠지.’(졸시 <살구나무> 전문) 이 학교는 나의 문학과 인생의 학교였습니다. 시 <섬진강> 연작을 쓰던 그때 그 시절 가난과 고립과 기다림과 그리움들이 손에 잡힐 듯합니다. 외롭고 쓸쓸한 밤이면 방을 나와 숙직실 앞에 서서 눈물 가득 고인 그렁그렁한 마을의 불빛들을 바라보며 나는 <섬진강.1>을 썼습니다. 어느 날 일기장을 보니 그날이 1981년 11월21일이었습니다. <섬진강.1>을 써놓고 온몸이 떨리던 그때를 어찌 잊겠습니까. 어디 앉아 있을 자리가 없어서 나는 찬바람 부는 운동장을 달렸지요. 그 잠 못 들던 겨울밤이 생각납니다. 그때까지 문학에 있어서 나는 정말 캄캄하게 혼자였으니까요.

|

|

김용택 시인

|

기사공유하기