|

김용택의 강가에서

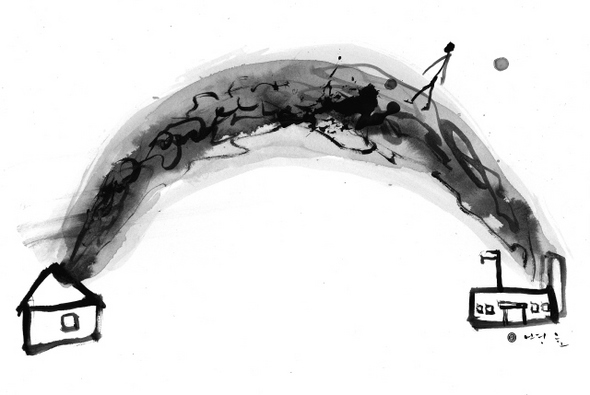

(16) 집으로 가는 길

나를 키워준 강 길도, 논두렁도같이 걷던 아이들도 사라지고 길이 있었습니다. 강 길입니다. 아침저녁으로 흐르는 강물을 따라 생긴 강 길을 걸었습니다. 길의 한쪽 끝에는 우리 마을이 있고, 또 다른 한쪽 끝 강 언덕에는 작은 초등학교가 있습니다. 마을을 나와 한참 가다 보면 넓은 강변이 쫙 펼쳐졌습니다. 넓은 강변에는 사람 키보다 조금 큰 소나무들이 다문다문 자라고 있었지요. 작은 소나무들이 자라는 넓은 솔밭에는 까만 이끼가 덮인 크고 작은 바위들이 정원석처럼 여기저기 모양 좋게 놓여 있었습니다. 자갈과 모래와 바위들이 섞인 땅에서 자란 소나무들은 키가 작지만 이렇게 저렇게 서 있는 자태들이 어쩐지 귀티가 났습니다. 강이 시작되는 곳으로부터 볼록렌즈 경사보다 더 완만하게 이루어진 동산 솔밭 가로 좁은 오솔길이 나 있었습니다. 아! 사람의 발길로만 이루어진, 한 사람이 걸으면 안성맞춤인 그 작은 오솔길, 그 오솔길은 흙길이 아니었습니다. 아이들의 발길이 끊이지 않는 길이지만 길에는 잔디가 자라고 있었습니다. 봄에 푸르고 가을에 노란 잔디 속에는 오랜 발길에 의해 반질반질 닳아진 여러 가지 모양과 색깔을 가진 돌멩이들이 아이들 얼굴처럼 환하게 박혀 있었습니다. 그 솔밭은 ‘구장네 솔밭’이라는 이름을 가지고 있었지요. 구장은 사람 이름이 아니고, 이장이 생기기 전 작은 마을 행정구역 책임자 직책이지요. 봄이 되면 구장네 솔밭에 철쭉꽃, 아그배나무 꽃, 붓꽃, 패랭이꽃, 강가에는 고운 모래밭을 기어가며 붉은 넝쿨찔레꽃도 피고, 작은 자귀나무 꽃도 피었습니다. 모래와 자갈이 섞이고 바위들이 박힌 땅은 박토였지요. 박토에서 자란 나무나 풀들을 보고 어른들은 ‘빼물게’ 자랐다고 하지요. 거름이 모자라 잘 자라지 못한 곡식을 두고도 그렇게들 말합니다. 큰 바위 옆에는 키가 작은 가랑나무들이 자라고 넓은 가랑잎 속에는 작은 새들이 집을 지어 알을 까고 새끼를 길러갔지요. 어쩔 때는 노루가 뛰쳐나와 겅중겅중 강변을 달리기도 하고 토끼가 바위 사이를 잽싸게 뛰어가기도 했습니다. 눈이 온 날 아침 그 강변 작은 소나무 위에 쌓인 눈은 아름다웠습니다. 그림이었지요. 집으로 가다가 구장네 솔밭에서 비를 만난 어느 날 책보를 옷 속에 질끈 동여매고 달릴 때, 등 뒤에서 딸랑거리던 필통소리와 빈 도시락 소리가 이 글을 쓰는 지금 내 귀에 들리는 듯합니다. 솔밭이 끝나면 바로 학교 운동장보다도 더 넓은 용소라는 이름을 가진 파란 호수가 있었습니다. 용소에는 봄부터 가을 끝까지 인디언 초막 같은 집을 짓고 낚시꾼들이 고기를 낚고 있었지요. 호수에는 커다란 잉어, 가물치들이 뛰었고, 자라들이 알을 낳으려고 모래밭으로 엉금엉금 기어 나오다가 우리들에게 들켜 호수로 풍덩 던져지기도 했지요. 용소를 지나면 풀들이 자라는 넓은 강변이 또 나오고 강변 끝에는 강으로 가는 맑은 개울물이 흐르고 있었습니다. 개울에는 징검다리가 있었습니다. 징검다리를 건너면 바로 신작로가 나옵니다. 신작로 가에는 술과 고기를 파는 작은 주막이 두 집 있었습니다. 징검다리는 우리들의 학교 길에서 가장 난코스였습니다. 비가 많이 와 징검다리에 물이 넘칠 때 그 징검다리를 건너다가 책보와 신발을 떠나보내기도 하고 추운 겨울 징검다리에 얼음이 잡힐 때 미끄러지는 바람에 물에 빠져 언 발로 덜덜 떨며 학교를 가야 했지요. 형의 등에 업혀, 누나의 등에 업혀 징검다리를 건너기도 했습니다. 나는 그 강 길을 초등학교 6년, 선생을 하면서 20년 모두 26년을 걸어다녔습니다. 물소리가 달라지면 봄이었습니다. 달라진 물소리 속에서 새가 울었지요. 새소리도 달랐습니다. 아지랑이가 피어나는 길가에는 쑥이 돋고 쑥 잎에는 찬 이슬들이 맺혔습니다. 신발이 젖었지요. 그 이슬이 가을이면 서리가 되고 겨울이면 발등을 덮는 눈이 되었지요. 쑥이 쑥쑥 크고 논두렁에는 작은 풀꽃들이 피어났습니다. 꽃다지며, 시루나물 꽃이며, 광대살이 꽃이며, 봄맞이꽃이며, 씀바귀 꽃들이 피어나고, 풀이 돋아 강변을 푸르게 덮으면 붉은 자운영 꽃과, 토끼풀 꽃이 만발했습니다. 토끼풀 꽃에 벌들이 날아와 앉으면 검정 고무신을 벗어 꽃을 따고 있는 벌을 휙 낚아챘지요. 그 풀밭에 비가 오고, 바람이 불었지요. 물 분 강변을 건너 맨발로 풀밭 속을 걷던 어린 소년은 어른이 되어서도 그렇게 물 분 징검다리를 건너 서늘한 풀밭 속에 맨발을 디디며 산그늘 속에 앉아 울기도 했지요. 강물을 거슬러 갔다가 강물을 따라 흐르는 내 청춘은 알 수 없는 그 ‘무엇’들로 세상에 애달았지요. 까닭을 찾지 못하는 내 슬픔은 때로 나를 풀밭에 주저앉게 했습니다. 이 세상에는 까닭을 알 수 없는 외로움도 있어서 나는 때로 풀밭에서 그렇게 하염없었습니다. 내 시퍼런 청춘이 저물 때까지 나는 늘 혼자였습니다. 작은 흙집으로 돌아가는 길녘

손가락 사이 감미로운 바람결 우리 마을에서 징검다리가 있는 곳까지 강변 위로는 작은 들이지요. 논에는 농부들이 소를 앞세우고 일을 합니다. 들을 쩌렁쩌렁 울리던 농부들의 쟁기질 소리는 정답고 한가하고 과장됨이 없지요. “이라! 자라! 이리 바짝 서!” 하는 투박한 농부들의 목소리는 땅을 갈아엎으며 산천을 깨워 봄을 불렀지요. 쟁기를 지고 논길을 걷던 농부들, 논 가득 모내기를 하던 사람들, 벼를 베고, 벼를 묶으며 논두렁 아래 앉아 밥을 먹던 사람들은 집으로 가는 우리들을 불러 흰밥을 먹였습니다. 마을에 가까이 오면 언덕에 우리 밭이 있었습니다. 어머니가 늘 그 밭에서 흰 수건을 쓰고 허리를 굽혀 일을 하지요. 책가방을 어깨에 멘 내가 밭두렁을 올라서며 “어매!” 하고 부르면 “오냐, 내 새끼 인자 오냐? 책보 놓고 밭 매자.” 나는 어머니 곁에 앉아 잡풀을 뽑았습니다.

|

|

김용택의 강가에서

|

기사공유하기