|

김용택의 강가에서

(22) 바스락 소리를 듣다

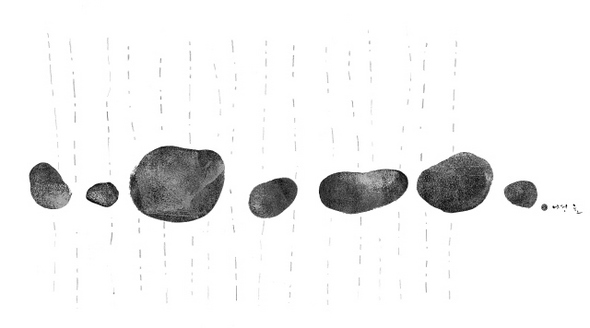

징검다리를 건너며 물소리를 들어 보셨는지 모르겠습니다. 징검다리를 건너면 강을 다 건널 때까지 곳곳에서 나는 물소리가 다릅니다. 물의 양이 적은 물가의 물소리는 작게 들리다가 강 가운데로 가면서 징검돌도 커지고 물의 양도 많아 물 부서지는 소리가 크게 들리다가 강 건너 가까이 이르면 물소리가 점점 작아지다가 잦아지지요. 그리고 징검다리를 벗어나면 그냥 강물 소리로 들립니다. 그렇다고 물소리가 일정한 장소에서 매번 같은 소리를 내는 것은 아닙니다. 들을 때마다 다 다릅니다. 물소리를 가만히 듣고 앉아 있으면 실 꾸러미에서 실마리를 찾아 실을 풀어내듯 내 몸과 마음을 물소리가 풀어가기도 합니다. 이 세상에서 가장 아름다운 소리는 물소리 같아요. 물소리를 따라가면 마음이 한없어지지요.

풀잎에 베인 상처 하나 없이시험만 잘 보는 아이 어쩔까 가을 산길을 걷다 보면 많은 소리들이 들립니다. 새들이 우는 소리가 들리지요. 다 익은 알밤이나 도토리가 나뭇잎을 때리며 투두둑 떨어지는 소리가 들리지요. 찬 이슬이 풀잎이나 거미줄에서 떨어지며 흐드득 울기도 합니다. 다람쥐나 족제비나 청설모나 들쥐의 발길에 차인 작은 자갈들이 구르는 소리도 들립니다. 새들이 마른 낙엽을 밟고 걸어가는 소리도 들립니다. 고라닌지 너구린지 후다닥 튀는 소리도 들리고, 풀벌레도 울고, 꿩이 울기도 하고, 논을 만나면 찰랑찰랑 벼 이삭들이 부딪치는 소리나, 메뚜기가 폴짝 뛰는 소리가 들리고 때로는 마른 풀잎들 뒤척이는 소리나, 밭에서 빈 옥수숫대 쓰러지는 소리도 들립니다. 많은 자연의 소리 중에서 늦가을 밤에 마당을 지나가는 바람을 따라 구르거나 끌려가는 감잎 소리나 마른 지푸라기 소리는 정말 환장하게 사람을 외롭게 합니다. 장광에 감잎 지는 소리는 또 어떻고요. 뜬눈이 말짱해지고 모로 누운 몸을 잔뜩 웅크리게 하지요. 부엉새가 우는 겨울 밤 앞산 마른 상수리나무 잎 부딪치는 밤바람 소리도 밤잠을 설치게 합니다. 겨울 밤 사그락거리는 소리에 눈을 뚝 떠서 가만히 귀를 기울이면 눈 위에 눈이 내리는 소리가 들립니다. 정말 눈 위에 눈이 내리는 소리를 듣고는 잠 못 잡니다. 울고 싶을 때가 다 있지요. 마음의 눈이 뚝 떠지지요. 눈 소복이 쌓이는 밤은 창호지 문까지 환합니다. 어느 해 나는 마을 앞에 있는 징검다리를 건너며 징검다리 밤 물소리를 녹음한 적이 있었지요. 가만가만 발걸음을 옮겨 디디며 물 가까이 녹음기를 대고 물소리를 녹음하고는 강 건너 길을 걸으며 풀벌레, 소쩍새, 쪽쪽 새, 개구리 울음 소리들을 녹음했지요. 그리고 집에 와서 녹음기를 틀었는데 아! 그 많은 소리들 속에 자박거리는 내 발소리가 있었습니다. 나는 놀랐습니다. 수없이 길을 걸었는데도 내 발소리를 내가 듣지 못했거든요. 내 발소리를 찾은 날이었습니다. 정말 신기했지요. 그 뒤로 길을 걸으며 나는 때로 내 발소리에 귀를 기울이곤 했습니다. 길을 걸으며 내 발소리를 가만가만 따르다 보면 다른 소리들은 사라집니다. 내 발소리가 점점 내 마음속으로 걸어 들어와 자박거립니다. 내 안의 소리가 되지요. 나를 들여다보는 것이겠지요. 그렇게 자박거리는 내 발소리를 따르다 보면 어쩔 때는 정말 한가하고 태평하고 마음이 무심해져서 세상만사가 무덤덤해지기도 해서 깜짝 놀라기도 합니다. ‘집에 가는 길에/바스락 소리/뭘까?’ 이 글은 전학 온 2학년 현아가 쓴 글입니다. 현아는 서울에서 전학을 왔지요. 현아의 아버지도 제가 가르쳤습니다. 현아를 바라보고 있으면 오래전 내가 가르쳤던 현아 아버지의 모습이 희미하게 지나가곤 합니다. 현아는 그렇게 시골로 와서 농사를 짓고 사는 할아버지와 함께 살게 된 것입니다. 한 고장에서 오래 선생을 하다 보니 아이들의 아버지 어머니를 가르치게 되었지요. 하는 짓이 꼭 자기 아버지 같고, 공부도 그만그만하게 합니다. 뛰어가는 뒷모습이나 달려오는 앞모습을 보면 하도 옛날 자기 어머니 뛰는 모습과 닮아서 혼자 피식 웃을 때도 있지요. 현아가 시골에서 살게 된다는 것을 스스로 알게 되었을 때, 낯선 산과 강과 들의 나무와 곡식들과 이웃 할아버지 할머니들과 어쩌다 밤에 밖에 나와 바라본 밤하늘이 어떠했을 것이라는 것을 나는 상상하곤 했지요.

밤낮 없는 도시…텅빈 놀이터

문득문득 공포가 몰려 옵니다 서울이 얼마나 밤낮없이 시끄럽고 소란스럽고 수선스럽고 번잡스러운 곳입니까. 서울 매미 울음소리하고 시골 매미 울음소리하고는 소리의 크기가 다릅니다. 서울에서 우는 매미소리는 정말 크고 드세지요. 밤에도 울더라고요. 사람들 사는 모습과 어쩌면 그렇게나 닮았는지 모릅니다. 사람들이 살아가면서 내는 소란스럽고 시끄러운 소리들을 이겨내야 하기 때문에 매미들이 자연스럽게 큰 소리로 사납게 울게 된 것이겠지요. 우리들의 삶이 그렇게 남을 향해 악착같다는 반증일 것입니다. 명절 때 사람들이 고향에 와서 하루 이틀은 그럭저럭 잘 지내다가 사흘이 넘어가면 모두 괜히 안절부절못하지요. 앉을 자리도 서 있을 자리도 없는 사람들처럼 서성거리고 큰집으로 작은집으로 강변으로 왔다갔다 합니다. 괜히 허 대고 서대지요. 서울 사람들이 시골에 와서 제일 못 견뎌 하는 것이 아마 고요와 적막일 것입니다. 괜히 심심해져서 안절부절못하는 사람들을 보며 나는 ‘지랄 발광을 하네’ 하며 혼자 웃지요. 현아가 그 소란스럽고 어지러운 서울에서 살다가 적막하고 고요한 시골에 길들여지기까지 많은 시간이 필요했겠지요. 그리고 드디어 어느 날 차에서 내려 자기 집까지 산비탈 길을 올라가다가 길섶에 바스락 소리를 듣고는 ‘바스락 소리/ 뭘까?’ 하는 의문을 갖게 되었겠지요. 현아네 집으로 오르는 길 아래는 작은 잡목들이 자라는 야산이나 마찬가지입니다. 나뭇잎들이 쌓인 곳이지요. 바

|

|

김용택의 강가에서

|

기사공유하기