김용택의 강가에서

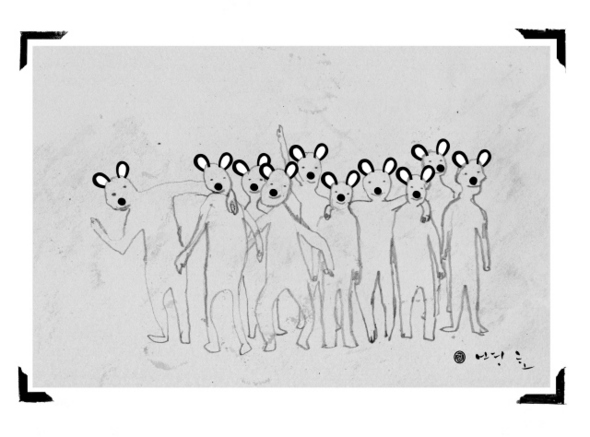

(24) 시골 쥐들

별의별 세월 겪은 무자생 벗들

이상한 ‘벌’세상에 편입됐지만

빈 콩껍질의 허망 알다마다요

우리, 환갑맞아 베이징 갑니다^^

나는 쥐띠입니다. 무자생, 올해 환갑이지요. 6·25 이태 전에 태어났습니다. 어른들 등에 업혀 피난 갔다 왔고요. 전쟁의 총소리는 듣지 못했습니다. 보릿고개의 끄트머리쯤에서 배곯았지요. 초등학교 졸업과 함께 애기 지게 지고 부모님 밑에서 농사일 배우다가 돈 벌러 서울 길 갔지요. 구석구석 우리나라 경제 성장의 주역이었습니다. 저임금 저곡가 속 ‘조국 근대화의 일꾼으로’ 별의별 일들을 다 겪어냈지요. 살아남은 ‘전태일’들이지요. 전태일이 무자생입니다. 오래오래, 그리고 길고도 길게 우리는 정치적 격동기였습니다. 참 말 많은 날들이었지요. 한국전쟁이라는 말부터 시작해서 국가보안법 시행, 5·16 군사 쿠데타, 혁명공약, 새마을운동, 베트남 파병, 6·3 한일회담 반대, 수출 100억달러 달성, 주민등록증 최초 발급, 10월 유신, 5공화국, 5·18 광주민주화운동, 통일, 민주화, 분단, 이산가족 찾기, 6월 민주항쟁, 외환 위기, 여야간 정권교체, 남북 정상회담, 월드컵 4강, 미국산 쇠고기 반대 촛불집회, 금융 위기, 쌀 직불제라는 말이 생기기까지 숨 가쁘게 달려왔습니다.

그리고 이제 우리 시골 쥐들도 글로벌이란 이상한 ‘벌’의 세상에 편입되었습니다. 글로벌이란 세상이 도래해서 그 쥐들이 일으킨 경제가 지금 휘청거립니다. 무한경쟁과 고도성장에 기댄 인류에게 남은 것은 위기의 연속이겠지요. 지금처럼 인간의 탐욕이 끝이 안 보이는 세계질서가 계속 유지된다면 인류는 벼랑을 향해 달리는 기차 꼴이 되겠지요. 기차가 날개를 달지 않는 한 인류는 낭떠러지로 곤두박질칠 것이 뻔합니다. 생산 체계를 땅 중심으로 바꾸어야지요. 자연을 착취하는 일방적인 생산이 아니라 자연과의 상생적인 공동체가 절실해져 옵니다. 글로벌할수록 자기가 중요합니다. 자기가 세상의 중심으로 서지 않으면 쓰러지고 휩쓸리고 살아남지 못합니다. 태풍이 오면 제일 먼저 쥐가 새끼들을 데리고 이사를 간다는 이야기가 있습니다.

우리 동네만 해도 쥐띠가 여섯이었습니다. 하나는 죽고 나머지는 다 서울로 갔지요. 나만 혼자 강가에 남았지요. 마을에 친구 하나 없는 고독한 청춘시절을 보냈습니다. 고백하지만 가을비 올 때나 저녁밥 먹고 난 뒤, 놀러 갈 친구가 마을에 한 명도 없다는 것은 정말 외로운 일이었습니다. 그래서 어느 해에 이 마을 저 마을에 남은 외로운 덕치면 쥐띠들을 불러모았지요. 이런저런 사정의 쥐덫에 걸린 쥐들이 논두렁 밭두렁을 뒤지며 살다 보니, 엎친 데 덮친다고 나라가 놓은 농업정책이라는 덫에 걸려 뻐르적거리며 산 쥐들이지요.

헐벗고 배곯던 시절은 갔다지만, 그때나 이때나 사는 일은 한 발 두 발 팍팍하지요. 살아갈수록 근심은 깊어지고 걱정은 쌓이는 게 인생 아니던가요. 그런 세월도 세월이어서 세월은 쏜 화살이지요. 그렇게 아침저녁 논두렁에 찬 이슬로 발등 적시며 살아온 시골 쥐들이 모이니 모두 일곱 마리, 아니 일곱 명이었습니다. 그 쥐들이 천렵도 하고 관광차 타고 여행도 하고 그렇게 몇 해를 지나다 보니, 쥐 몇 마리가 또 서울 쥐가 되어 가버리데요. 숫자가 너무 적다 보니, 계가 시들시들해져서 그러면 이웃 강진면에 있는 쥐들까지 합쳐보자고 해서 다 합쳤더니, 두 면의 쥐들이 모두 열두어 명 되었습니다. 몇 해 지나다 보니 몇 마리 쥐는 이런저런 일로 스스로 계에서 나가고 몇 명은 죽어 지 살던 땅에 서럽게 묻혔습니다. 지금은 아홉 명이 남았습니다.

시골 쥐들이 모여 놀 때 얼굴들을 가만히 들여다보면 다 험한 세월을 견디고 온 놈들답게 모진 풍상의 그늘과 주름들이 얼굴에 덕지덕지 묻어 있습니다. 까맣게 탄 얼굴과 소나무껍질 같은 손을 보노라면 눈앞이 흐려질 때가 있지요. 그래도 아직까지 논밭 두렁을 부지런히 뒤지며 살고 있는 친구들이 내 곁에 있다는 게 여간 다행이 아닙니다. 아마 우리 또래가 전통적인 농사꾼으로 살아온, 그런 마을의 공동체적인 정서가 몸에 짙게 밴 농사꾼으로서는 마지막이겠지요. 이제 농사는 없지요. 벼 누런 들녘에 새로운 도시 건설의 청사진들이 하루가 다르게 쏟아집니다.

이 농사꾼 쥐들이 이따금 모입니다. 아들딸이 장가들거나 부모상을 당하거나 할 때도 모이고, 계절별로 한가한 날을 잡아 모여 고기 먹고 술 먹고 놉니다. 이달 초에는 친구 아들이 박사 학위를 받았다고 해서 ‘덕치 강진 무자생 일동’으로 강진면 소재지에 축하 플래카드를 하나 근사하게 만들어 바람에 펄럭이게 했지요. 그랬더니 그 친구가 좋아하며 돼지를 잡아 우리들을 대접하기도 했습니다. 산전수전 다 겪은 친구지요. 돈도 좀 벌고 아들딸들도 다 잘 키운 걸 보면 주모가 단단한 친구입니다.

같이 만나 농하고 욕하고 놀 때 보면 세상 물정에 밝아서 면소재지에서 공화당 시절부터 ‘정치적’으로 물들어 산 놈치고는 그래도 괜찮은 쥐라는 생각을 하게 하지요. 실속이 있는 친구지요. 의리 있고, 경우가 밝아서 다 좋아합니다. 욕을 아주 잘해서 그 친구와 만나면 욕으로 시작해서 욕으로 만남이 끝이 납니다. 만나기가 바쁘게 어찌나 욕을 하던지 아내들이 “또 시작하네, 또 시작해” 합니다. 이 세상에 욕이 통하는 친구들만큼 친한 친구는 없지요.

나는 이 친구들 속에 가면 자유롭습니다. 아무렇게나 퍼질러 앉아 큰소리치며 밥을 먹든 말든 누구 하나 이러네 저러네 말하고 말리는 사람 없지요. 높은 놈 낮은 놈 없어 눈치 볼 일 없는 평등의 술자리지요. 편하게 앉아 술을 마시고 오래 있으면 두 다리 뻗고 누워서 노닥거려도 누구 하나 교양이니 실례니 하는, 아무짝에도 쓸데없이 너절한 예의격식 같은 것들은 찾지 않지요.

욕을 하든 무슨 지랄을 하든 간섭하지 않지요. 무슨 짓을 하든 흉이 되지 않는 자리는 후련하고 유쾌하지요. 완전히 자유 해방 공간입니다. 세상 사람들이 그 얼마나 가식과 허위 속에 형식을 찾아 ‘내용 없이 아름답게’ 빈 콩껍질로 공허하게들 삽니까. 있는 체하지요. 잘난 체하지요. 아는 체하지요. 얼굴 표정 가지런히 하고 앉아 교양 있는 체하지요. 논리 펴지요. 말놀이 하지요.

|

|

김용택 시인

|

너절한 교양이 없는 날것으로서의 노골적인 삶이 빛날 때가 더 많습니다. 흙과 땀으로 범벅된 몸으로 논두렁에 벌러덩 누워 해를 바라보는, 그런 생활은 교양하고는 거리가 멀지요. 같잖은 교양이, 같잖은 깨달음이, 말도 안 되는 허구가, 땅에 뿌리내리지 못하는 지식이, 매우 그럴듯한, 그러나 써먹으려 하면 땅에 발이 닿지 않는 논리와 설익은 개똥철학들이 얼마나 혹세무민하는 세상입니까. 내용 없이 그럴듯한 형식을 갖춘 자리를 나는 아주 싫어합니다. 깽판 놓고 싶지요. ‘에라이’ 하며 뛰쳐나오고 싶은 때와 곳이 얼마나 많습니까. 나는 질퍽한 삶의 냄새가 몸에 밴 소박하고 진솔하고 꾸밈없는 시골 쥐들의 세상이 그래서 그냥 좋습니다. ‘리얼함’은 힘입니다. 있는 그대로 표현하고 산다고 해서 지혜가 없는 것은 아니지요. 일 속에서 터득하고 깨달은 인격이 단단할 때가 많습니다. 60년을 산 시골 쥐들도 넘지 않을 일상의 선쯤은 알고 있지요. 설익은 지식으로 교양된 인격이 얼마나 우멍하고, 엉큼하고, 과장되고, 간사하고, 비루하고, 지루한지 모릅니다. 그런 교양, 우!우! 하품 나오지요.

어깨 걸면 다정하고 정답고 모진 세월 견디고 살면서 땅에서 삶의 지혜와 인내를 배운 농사꾼들의 그 못나서 평화로운 자연의 얼굴들이 나는 좋습니다. 그 쥐들이 환갑을 맞아 농사철 끝나면 베이징을 가기로 했습니다. 그 여행 생각만 해도 재미있지요. 시인

광고

기사공유하기