|

김용택의 강가에서

28 재미있었다

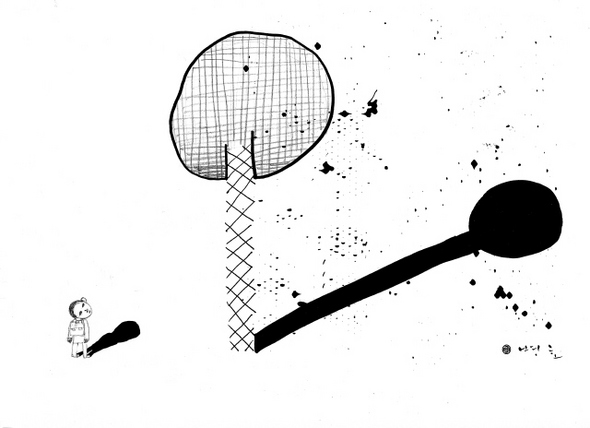

참새 집을 보았다 -문성민-

학교가 끝나고

참새 집을 보았다.

참새 집을 보았을 땐

나뭇잎이 떨어졌다.

나뭇잎이 떨어졌을 땐

바람이 불어

오른쪽으로 날아갔다.

재미있었다.

성민이는 우리 동네 사는 아이입니다. 2학년 때 우리 반이었지요. 이 동시는 작년 대통령 선거 전에 쓴 시입니다. 이 시를 보며 나는 이 녀석이 우리 정치가 ‘우’ 쪽으로 갈 줄 알았나, 하는 생각을 하며 혼자 피식 웃기도 합니다. 그러나 이 시는 그런 정치적인 ‘불순한 의도’하고는 아무 상관이 없다는 게 내 ‘개인적인’ 생각입니다. (정치를 하는 사람이든 어떤 사회적인 지위에 있는 사람이든, 아니면 개인이든 대화 중에 이 ‘개인적으로는 … 이렇게 생각한다’는 말이 너무도 많이 쓰이고 있습니다. 내가 ‘개인적’으로 생각하기에 아주 책임이 막중한 말인데도 아주 무책임한 책임회피용으로 이 말들을 쓰고 있는 것 같습니다.) 아무튼 성민이가 학교를 오가는 길은 내가 50년전 초등학교 때 오갔던 길이기도 합니다. 학교에서 집까지 가는 데 걸리는 시간은 한 40분쯤 되지요. 40분쯤 걸린다고는 하지만 특별한 날을 빼고 40분 만에 집에 도착한 아이들은 별로 없습니다. 특별한 날이라는 게 우산도 없이 집에 가다가 비를 만났을 때나 아니면 집에 무슨 급한 일이 있을 때나 집에 갈 즈음 동네 친구하고 다투었거나, 아무튼 이런저런 일이 안 일어나면 아이들이 집으로 순수하게 마구 달려간 적이 별로 없습니다. 학교 길은 아이들이 한눈팔지 않고 집으로 곧장 달려가도록 가만히 놓아두질 않았지요.

사시사철 달라지는 자연의 유혹한눈 안 팔고 집에 갈 수가 없고… 2학년 아이들에게 글을 쓰는 것을 가르친다는 것은 심히 어려운 일이 아닐 수 없습니다. 2학년 아이들에게는 우리 인류가 살아오면서 만들어낸 모든 정치적인, 경제적인, 사회적인, 문학·예술적인, 종교적인 언어들이 그리 소용이 닿지 않습니다. 그런 아이들에게 글쓰기뿐 아니라 교육을 한다는 게 여간 힘드는 일이 아닙니다. ‘개념 없는 놈’이란 말을 많이 쓰지요. 어떤 일이나 어떤 사건이나 사고에 대해 아무리 설명을 해도 그 ‘어떤 것’을 손에 잡지 못하고 긴가민가 멀뚱하게 헤매는 사람에게 사람들은 이 말을 사용하지요. 말 그대로 초등학교 2학년 아이들은 그렇게 개념이 아직 덜 섰지요. 개념이란 논리일 터인데, 개념 없는 어른은 좀 거시기 하지만 아이들이야 개념이 없어야지요. 지나치게 개념을 가진 아이들을 우린 또 어른스럽다고도 하지요. 2학년 2학기 <읽기> 교과서 끝 단원쯤에 풍년 고드름이라는 단원이 나옵니다. 어느 해 나는 이 단원을 시작하면서 우리 반 아이들에게 (나는 한 26년쯤 2학년 아이들하고만 놀았는데, 그래서 그런지 2학년 수준의 사고와 행동을 할 때가 더러 있습니다. 학생 수도 많으면 열 명 이쪽저쪽이었지요. 어떤 해는 세 명을 가르칠 때도 있었습니다. 세 명을 가르칠 때가 가장 편했습니다. 달리기를 해도 꼴등이 3등일 수밖에 없고 공부를 잘못 가르쳐도 꼴등이 3등이었으니까요. 아이가 학급에서 3등인데 선생에게 뭐라고 할 학부형이 없지요. 등수에 기를 쓰는 우리나라 교육 현실을 놓고 보면 참 편하기만 한 학급 학생 수였지요.) 고드름에 대해 물었습니다. 재석-집 처마 밑에 매달려 얼음이 된 것. 다해-집 아래 거기 그렇게 내려오는 거기에 눈이 녹아서 내려가잖아요. 바람이 불어서 얼은 것. 지현-집에서요. 물방울이 똑똑 내려가면서, 물방울하고 눈이 뭉쳐서 기다랗게 만들어진 것. 해인-지붕 물이 흐르다가 그 찬바람하고 그 눈이 뭉쳐서 얼은 것. 이 아이들 생각이 다 맞지요. 참 신기해요. 삶은 늘 이렇게 모두들 힘을 합쳐 정답에 이르기 위한 행위 아닌가요. 하나의 정답만을 강요해서 한 줄로 나란히 줄을 세우는 이 나라 교육제도에 난 넌덜머리를 내며 살았지요. 세상에 이런 나라가 또 어디에 있는지 나는 잘 모르겠습니다. 정답이 하나밖에 없는 이런 획일적인 주입식 교육 구조 속에서 어찌 창조적인 인간이 육성되겠습니까. 시키는 일을 무지무지 잘하는 ‘영혼 없는 인간’을 기르는 게 우리 교육현실이지요. 힘 합쳐 정답에 이르는 게 삶인데

한줄로 정답줄 세우는 세상 “싫다” 글을 쓰는 방법이나 기술을 가르칠 수가 없는 이 ‘개념’ 안 잡히는 어린아이들에게 나는 늘 보는 법을 가르칩니다. 보게 하는 것이지요. 비가 오면 비를 보게 하고, 눈이 오면 눈을 보게 하고, 새가 날면 새를 보게 하고, 딱따구리가 나무를 쪼는 소리가 들리면 그 소리에 귀를 기울이게 합니다. 꽃이 피었다가 지는 사이 꽃나무 아래 꽃과 함께 놀게 하는 것이지요. 꽃잎이 날리는 봄날 꽃잎을 쫓으며 노는 아이들을 바라보신 적이 혹 있는지 모르겠습니다. 황홀하고 찬란하지요. 그렇게 꽃잎이 날리는 꽃나무 아래에서 놀게 하고 글을 쓰게 하고 그림을 그리게 합니다. 모든 창조는 자연에서 가져오지요. 자연을 자세히 보아야 생각이 나지요. 우리가 사는 세상은 모두 생각으로 만들어졌습니다. 생각을 키우고 넓혀 그것을 창조적인 힘으로 바꾸는 것이 교육입니다.

|

|

김용택 시인

|

기사공유하기