|

|

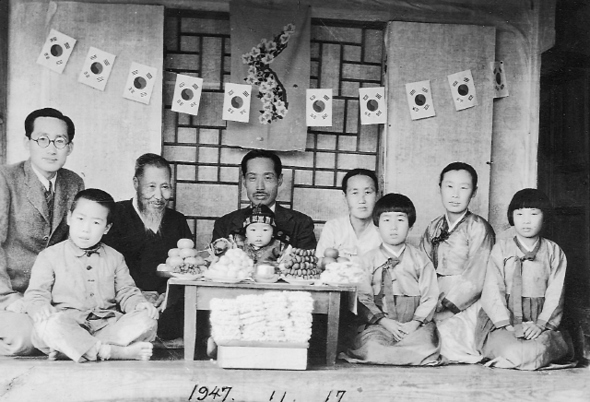

월남 이후 잠시나마 온가족이 모여 단란했던 김천 황금동 시절. 1947년 11월17일 익환 형의 맏아들 호근의 돌잔치를 했다. 형수 박용길이 수를 놓아 만든 무궁화 한반도 걸개와 태극기 휘장이 이채롭다. 왼쪽부터 익환, 막내동생 영환, 한 사람 건너 아버지 문재린과 호근, 어머니 김신묵, 동생 은희, 형수.

|

문동환-떠돌이 목자의 노래 3-3

1946년 서울로 내려와 51년 미국으로 유학을 가기까지 내 삶은 어디에도 뿌리박지 못한 떠돌이였다. 김재준 목사의 이단 파문으로 시끄러웠던 조선신학교를 1년 만에 졸업하고 목사 자격을 얻었지만 앞날은 묘연하기 그지없었다. 예수의 신성 문제에 대한 확신을 가질 수 없었기에 목회의 길로 들어설 수가 없었던 것이다. 그런 나를 바른 길로 이끌어 준 것은 신학이 아니라 실존이었다. 아버지와 가족들이 있는 김천 황금동교회로 내려온 47년 여름, 나와 형 익환은 가까운 금오산에 가서 기도하면서 미래를 고민해 보기로 했다. 둘은 금오산으로 가는 기차에 몸을 실었다. 그런데 기차가 중간에 고장이 나서 ‘대신’이란 간이역에 잠시 머물렀다. 그 역은 언덕 위에 있어서 아랫마을 농촌이 한눈에 내려다보였다. 멀리 낙동강이 흘러가고 양쪽 언덕에는 허름한 초가집들이 옹기종기 모여 있었다. 그 게딱지 같은 집들은 사람이 사는 곳이라기에는 너무나 비참했다. “그렇군! 누군가가 저 낮은 곳으로 내려가야 해. 예수님이 갈릴리의 비참한 농민들에게 내려간 것처럼 나도 그를 따라 살아야 하는 거야.” 신성 문제는 해결되지 않았지만 그런 삶을 살아야만 하겠다는, 그래야만 내 삶이 의미가 있을 것이라는 깨달음을 얻은 순간이었다. 그즈음 용정의 명신여중 교장으로 나와 가까웠던 장윤철 선생에게서 연락이 왔다. 개성 부근 장단의 중학교 학감으로 취임하는데 나더러 음악선생을 맡아달라는 것이었다. 학교는 경기도 파주를 지나 장단에서 한 시간 정도 걸어 들어간 아름다운 마을에 있었다. 마침 교실 앞에는 코스모스가 꽃밭을 이뤄 나는 음악을 가르치기도 하고, 책을 읽기도 하고, 코스모스 밭에 누워 공상도 하며 한가로운 삶을 즐겼다. 일년 뒤 장윤철 선생이 새로 설립된 서울 대광중·고등학교 교감으로 옮기면서 함께 가자고 권해서 나는 국어를 맡기로 했다. 대광중고에서 나는 합창단도 만들고 농구 코치도 하면서 바쁘게 지냈다. 48년 8월 아버지가 돈암동 부근 신암교회를 맡게 되면서 우리 가족은 김천에서 다시 상경했다. 49년 여름 형은 미국 장로교회의 장학금을 받아 프린스턴 신학교로 홀로(형수와 의논도 없이) 유학을 떠났다. 형처럼 신학을 본격적으로 공부해야겠다고 마음먹은

|

|

문동환 목사

|

기사공유하기