|

|

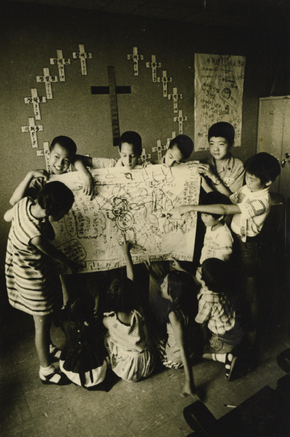

1976년 8월 ‘명동사건’ 첫 선고 공판이 난 직후 구속자 가족들은 서울 종로5가 기독교회관에 모여 외국 언론에 ‘불법 재판’을 알리는 행사를 열었다. 구속자 자녀들이 그림과 글로 ‘무죄 석방 기원’을 담은 포스터를 들어 보이고 있다. 이해동 목사 아들 운주, 필자의 두 아들 태근·창근, 김대중 선생 아들 홍걸(왼쪽부터) 등이 보인다.

|

문동환-떠돌이 목자의 노래 7-4

1976년 8월28일 이른바 ‘명동사건’ 첫 선고 공판, 판사가 판결문을 읽어 내려갔다. ‘김대중 윤보선 함석헌 문익환은 징역 8년 자격정지 8년, 정일형 이태영 이우정 이문영 문동환 함세웅 신현봉 문정현 윤반응은 징역 7년, 자격정지 7년. 서남동은 징역 5년 자격정지 5년, 안병무 이해동은 징역 3년 자격정지 3년, 김승훈 장덕필은 징역 2년 자격정지 2년.’ 이 가운데 윤보선 함석헌 정일형은 고령이라서, 이우정 이태영은 여성이어서, 김승훈 장덕필 안충석 신부 등은 주동이 아니라 해서 불구속 상태로 재판을 받았다. ‘불법 재판’에 응하는 우리 동지들의 답변과 태도는 너무나도 당당해서 ‘법정이 민주주의를 배우는 학교’라는 말이 나올 정도였다. 김대중 선생은 유신헌법과 긴급조치가 얼마나 민주정신에 위배되는 것이냐 하는 것을 물샐틈없는 변론으로 파헤쳤다. 형 문익환은 갈라진 민족의 비극에 대한 처절한 심정을 토로하는 것으로 변론을 시작했다. 그는 죽은 장준하와 대화를 하다가 이 구국선언문을 쓰게 되었다며 이 선언서를 작성한 자신을 처벌하고 다른 사람들은 석방하라고 말했다. 그는 많은 민주화 동지들과 같이 감옥생활을 할 특권을 받을 것을 감사한다고 말해 듣는 사람들의 마음을 뜨겁게 달구었다. 나는 사람다운 사람이 되기 위해서 성명서에 서명을 했다고 말을 시작했다. 또 “성서는 어느 한 사람에게 절대권을 주어서는 안 된다고 말하고 있다. 누구든지 절대권을 행사하면 그는 우상이 될 수밖에 없다. 대통령은 우리들의 신앙행위까지 억압하려고 한다”고 주장했다. 안병무 역시 “예배와 기도회를 빙자해서” 반정부 운동을 했다고 하는 것에 대해 분개했다. 그는 예배와 기도까지 정죄하는 정치야말로 국민들의 인권을 완전히 짓밟는 행위라고 규탄했다. 이문영 교수도 “감옥에 있는 것이 예수의 고난에 동참하는 것이라고 생각하니 오히려 기쁘다. 나에게 죄가 없기에 판사가 석방시킬까봐 오히려 걱정을 했다”고 최후진술을 했다. 3개월에 걸친 재판 과정이 끝나고 우리는 각자 독방으로 뿔뿔이 흩어졌다. 이제 외로움과 싸우는 옥살이만이 나를 기다리고 있었다. 건강을 위해 작은 방 안을 뱅뱅 돌며 하루에 만보 뛰기를 했고, 가족들이 들여보내준 책을 보고 혼자 요가도 배웠다. 어렸을 때부터 싫어했던 콩밥도 건강을 위해 억지로 먹어야 했다. 독방생활에서도 가끔 반가운 동지들을 만나는 오아시스 같은 순간이 있었다. 감방에 들어간 첫날, 아래층의 어느 방에서 “문동환 교수가 입소하셨다!”는 소리가 들렸다. 고려대 학생이자 이문영 교수의 조교로 여러 차례 만난 적이 있던 조성우였다. 그랬더니 2동, 3동 여기저기서 “문 박사님 환영합니다!” 하고 외쳤다. 나는 감격해서 변기 쪽 창밖으로 대답했다. “반갑소! 학생들도 몸조심해요.” 나를 반기는 청년들의 목소리는 마치 천사들의 합창처럼 두려움에 사로잡힌 나를 위로하고 힘을 주었다.

|

|

문동환 목사

|

기사공유하기