|

|

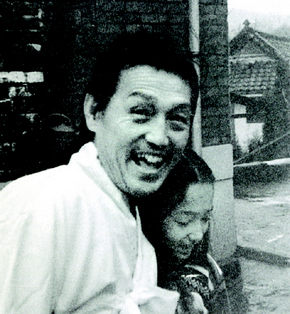

1977년 12월31일 ‘3·1 민주구국선언’ 사건으로 첫 수감된 지 1년9개월 만에 형 집행정지로 석방된 필자가 서울 방학동 집에 도착하자 딸 영미(오른쪽)씨가 반갑게 맞이하고 있다.

|

문동환-떠돌이 목자의 노래 7-6

1977년 가을 옥살이 1년이 넘어가면서 나는 건강이 몹시 나빠졌다. 12월이 되니 혈압이 220까지 올라가서 말도 떨리고 손도 떨렸으며 몸이 퉁퉁 부었다. 교도소 음식이 워낙 짜서 혈압이 오른 것이었다. 게다가 방에 햇빛이 잘 들지 않아 추운 겨울을 나기가 쉽지 않았다. 아내와 어머니는 밖에서 발을 동동 구르며 어떻게든 나를 병실로 옮겨보려 했으나 별 도리가 없었다. 12월30일이었다. “또 한 해가 가는구나” 큰 한숨을 내쉬고 있는데 누가 면회를 왔단다. 뜻밖에도 박형규 목사와 이우정 선생이 함박꽃 같은 웃음으로 팔을 벌리며 나를 맞이했다. 박 목사가 건네준 봉투에는 정부와 합의가 되었으니 이제 적당한 서약서를 쓰고 나오라는 내용이 적혀 있었다. 그 아래 윤보선, 함석헌을 비롯해 안병무, 김상근, 이재정, 이우정 등이 친필로 한 서명이 보였다. 솔직히 나가고 싶었다. 교도소장이 내민 서약서에는 이렇게 쓰여 있었다. “앞으로 나라 법에 따라서 사는 시민이 되겠습니다.” 아무리 나가고 싶어도 유신헌법에 따라서 살겠다는 서약서에는 서명할 수 없다며 거절을 했다. 이 선생이 “일단 나오고 볼 일이 아니겠냐”고 말했다. 나는 종이에 이렇게 적었다. “나는 과거와 같이 이 나라와 민족을 위해서, 정의와 민주주의를 위해서 살겠습니다.” 이를 받아 든 소장은 어처구니없다는 표정으로 중앙정보부에 전화를 걸었다. 그런데 예상외로 ‘중정’에서 내 서약 내용을 받아들이겠다는 것이 아닌가? “이놈의 정부가 정말 궁지에 몰렸구나” 생각했다. 나중에 알고 보니 카터 정부의 압력으로 민주 인사들을 급하게 석방한 것이었다. 다음날 우리들은 모두 풀려났다. 단 한 사람, 김대중 선생은 예외였다. 그날 저녁 미아동에 있는 한빛교회에서 송년회 겸 출옥 인사들의 환영회가 열렸다. 사람들로 교회가 꽉 찼다. 천주교 신부들, 스님뿐 아니라 세브란스에서 일하던 캐나다 선교사 닥터 랍을 비롯한 외국 선교사들도 많이 와 있었다. 기독교교회협의회 총무인 김관석 목사는 환영의 말에서 ‘김대중 선생을 석방하지 않았다는 것 자체가 이 정부가 얼마나 불안한지를 보여주는 것’이라고 일침을 가했다. 서남동 목사와 안병무 박사는 감옥에서 가장 밑바닥에 있는 민중들을 직접 만나면서 민중신학을 더 깊이 고민하게 됐다고 말했다. 형 역시 죄수들의 한 맺힌 이야기를 들으면서 그들을 위해서라도 진정한 민주화가 이루어져야겠다는 생각이 들었다고 말했다. 윤반응 목사는 “감옥에서 불고기가 그렇게 먹고 싶었다”고 말해 모두가 웃었다. 함세웅 신부는 “악과 투쟁하는 과정에서 하느님의 임재를 느꼈으며, 신·구교는 물론 불교까지 하나가 되는 경험을 하면서 하느님이 하시는 일의 신비함을 새삼 느꼈다”고 고백했다. 연세대 해직교수인 성내운이 문익환의 시 ‘꿈을 비는 마음’을 암송하면서 모임은 절정을 이뤘다. 우리들의 종교는 다 달랐지만 그날만큼은 서로 완벽하게 기가 통했다. 한 덩어리로 얽혀 이를 바라보는 청중들의 모습이 내 눈시울을 뜨겁게 했다.

|

|

문동환 목사

|

기사공유하기