|

|

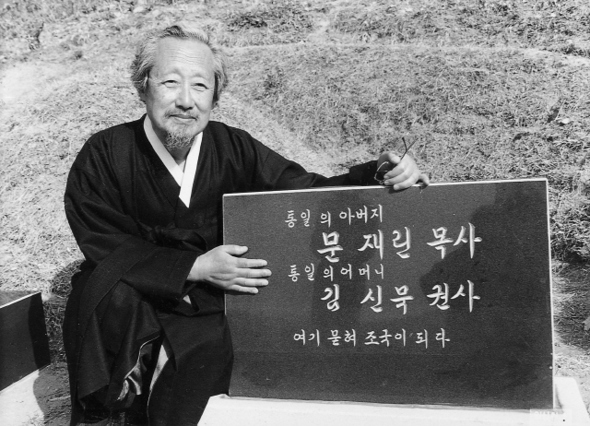

1989년 3월 ‘결연한 단독 방북’으로 통일의 물꼬를 튼 늦봄 문익환 목사가 작고 얼마 전 ‘통일의 아버지 문재린, 통일의 어머니 김신묵’이라 쓰인 부모 묘비 앞에서 웃고 있다.

|

문동환-떠돌이 목자의 노래 11-1

1989년 정월 초하루, 어머니께 세배를 드리고 난 뒤 익환 형은 내게 전날 밤을 꼬박 새워 썼다며 시 한 편을 보여주었다. “잠꼬대 아닌 잠꼬대-난 올해 안으로 평양으로 갈 거야. 기어코 가고야 말거야.” 김구 선생처럼 북녁에 꼭 가보고 싶다고 입버릇처럼 말하던 형의 심정이 잘 드러나 있었다. 형은 민통련 동지들이 나와 같이 평민당에 들어간 뒤 허전해 했다. 그런 형의 ‘통일 열망’을 이해했기에 그를 말릴 수가 없었다. 또 말린다고 한들 들을 사람도 아니었다. 그럼에도 내 심정은 복잡하기 그지없었다. 통일을 강조하는 것은 좋으나 그 전에 민주화를 정착시켜야 하는 것이 아닌가? 정계에 들어와서 그 내막을 알게 되니 정치의 역학이 간단하지 않다는 것을 절감했기 때문이기도 했다.마침 김일성 주석은 신년사에서 4당 총재와 김수환, 문익환, 백기완을 북한에 초청했다. 노태우 대통령은 7·7 선언을 통해 ‘북한은 적이 아니라 동반자’라고 천명하기도 했다. 그랬기에 형의 방북이 그렇게 큰 사회적 파장을 몰고 오리라고는 예상하지 못했다. 김대중 총재도 익환 형을 말리지 않았다. 3월11일 한 호텔에서 형과 함께 만났을 때, 김 선생은 정부의 승낙 없이 방북하면 휴우증이 있을 거라면서 통일원의 허가를 받으라고 권유했다. “승낙을 얻으려면 가지 못하는 거 아니겠어요. 그냥 모험을 하는 것이지요.” 형의 말에 김 선생은 그렇다면 도쿄 한국영사관에 신청을 하고, 그 뒤 내가 이홍구 통일원 장관에게 허락을 요청할 수 있지 않겠느냐는 것이었다.

3월20일 일본으로 건너간 형은 25일 평양에 도착했다. 그의 방북이 알려지자 기자들은 새벽부터 우리 집으로 몰려들었다. 언론에서는 그를 ‘소영웅주의, 환상가, 스스로를 김구와 동일시하려는 망상가’라는 식으로 떠들어대기 시작했다. 아들의 충심어린 방북을 언론에서 매도를 하자 어머니는 “목사가 김일성을 안아주어야지 누가 안아주나!” 하면서 울분을 터뜨리셨다. 그의 방북 충격은 일파만파로 번져나갔다. 뒤이어 평민련 소속인 서경원 의원과 전대협 대표로 대학생 임수경이 방북을 했고 정부는 이를 빌미로 공안 정국을 펼쳤다. 그러자 공안정국의 원인 제공자로 재야 운동권 사람들조차 형에게 비판의 목소리를 높였다.

형은 김포공항으로 입국하자마자 연행되어 수원에 있는 서울구치소에 갇혔다. 다섯 번째 옥살이였다. 형은 북한에 가서 김일성 주석과 대화했던 내용을 노태우 대통령에게 편지로 자세히 써서 알리겠다고 했다. 나는 아무 대답을 하지 못했다. 노 대통령이 형의 말을 들을 리도 없거니와 이 편지가 과연 그의 손에 들어갈 리도 없었다.

72살 고령의 형은 마음 고생을 하느라 그런지 극심한 통증에 시달렸고 온몸이 부어올랐다. 95살의 어머니를 비롯한 가족들은 발을 동동 구르면서도 그를 지켜보는 수밖에 없었다.

형은 결국 북한에 다녀온 지 5년째인 94년 1월18일 심장마비로 세상을 떠났다. 나는 아내와 약속대로 국회의원 임기를 마치고 은퇴를 한 뒤 92년 초 미국으로 들어가 살고 있었다. 비보를 듣자마자 비행기에 올라 큰집에 도착했더니 모두들 슬퍼하는 가운데 정작 형수의 얼굴은 담담하고 무표정했다. 남편을 민주화 운동을 하러 잠시 먼 곳으로 보냈다는 듯한 표정이었다. 육신으로는 갈라져 있으나 영으로는 하나가 되어 있는 것 같은 신비로운 느낌을 받았다.

|

|

문동환 목사

|

나의 형, 문익환은 시인이자 예언자였다. 그러기에 상식적으로 도저히 할 수 없는 일들을 해내고야 만 것이었다. 무모한 듯한 한 시인의 결단이 역사를 새로운 차원으로 밀어올린 것이었다. 목사

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기