|

백기완-나의 한살매 1

눈물로 새기는 ‘내 유년의 윗목’

“선생님, 제 애가 고등학생, 중학생 이렇게 둘인데요, 갸들한테 주고 싶어서 그럽니다. 선생님께서 품고 계시는 새김말(좌우명)이라고 할까, 아들딸을 키우실 때 이르시던 한마디가 있다고 하면 무엇입니까?”

나는 이렇게 물어올 적마다 맞대를 안 하는 꼴이다. 생각도 얕거니와 그럴싸한 한마디가 없기 때문이다.

몇 해 앞서다. 문화방송에서 아낙네들과 이야기하는 모습을 찍을 적에도 비슷한 물음이 나와 나는 멈칫했다. 잘 흘러가던 물살이 갑자기 돌멩이에 부대낀 듯 어질어질, 어렵사리 끄집어낸 말은 이러했다.

“모두가 어려운 때 제 배지만 부르고 제 등만 따스고자 하면 키가 안 크니라”라는 우리 어머니 말씀이 내 한살매의 새김말일지 모른다고.

그런데 방송을 이끌던 이선영씨가 느닷없이 우는 게 아닌가. 다른 사람들도 눈시울이 붉어지고. 그 때문에 한참동안 사진 찍기가 멈춰지고 말았다.

왜 그랬을까. 아마도 그 말귀보다도 그 말귀에 서린 내 어린 날 이야기 때문이 아니었을까 싶었다. 나라는 사람은 되어먹기가 남을 울리고 웃길 만한 됨새는 못 된다. 하지만 잘못 타고난 몸끼는 하나 있어온다. 먹고 싶은 것을 못 참는 몸끼다. 아무튼지 콩국거리도 없는 집에서 콩엿을 해내라고 늦도록 앙앙 울다가 끝내는 맨데이 울음을 울곤 했다. 눈물 없이 우는 이를테면 뜨저구니(떼).

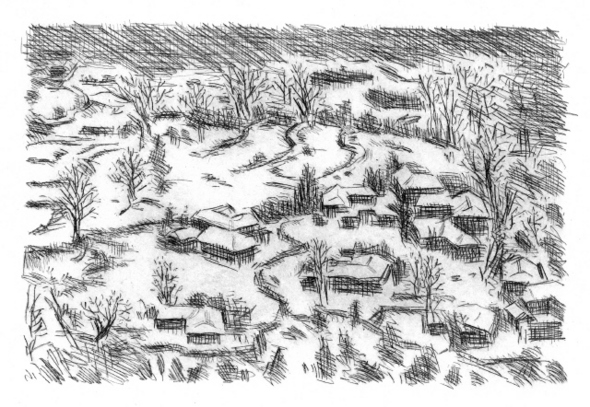

내가 댓살 적 일제의 발길에 짓밟히던 그때 섣달그믐께는 바사진 가루눈이 그리 많이 왔다. 그것을 서슬눈이라고도 했다. 하늘에서 내리는 눈이 아니라 모두를 빼앗겨 뒤집히는 빈속에서 맺힌 약오름 말이다.

그래도 차조 두어 되를 처마 밑에 꽁쳐두었다가 섣달그믐날이랍시고 떡치는 소리는 새날을 부르는 아우내라고도 했다. 철썩 척, 철썩 척.

그런데 얄궂게도 조차떡이 아니라 흰 찰떡 조박을 갖고 나와 먹는 애들이 있다. 쩝쩝, 하지만 나한테는 한조박도 아니 떼 주는 거라. 이때 먹고 싶은 것을 못 참는 딱선인 내가 어떻게 했을까. 입을 쩍 벌리고는 떡 먹는 애들을 졸졸졸, 마침내 떡에 모래를 묻혀준다. “이 새끼가?” 그대로 대들다 몰매만 맞고 집으로 뛰어들며 울음 지르는 수밖에 없었다.

“야 엄마이, 우리도 떡 좀 하라우. 이거 단침이 돌아죽겠구나 이거.” 그런데 우리 어머니께서 아궁이에 불을 지피고 계신다.

“야 엄마이, 우리도 떡하네?”

아무 말씀이 없으시다.

“야 엄마이, 그러면 밥을 하네?”

그래도 아무 말씀이 없어 울어버렸다. 앙앙. 그때서야 하시는 말씀이었다.

“야 부심아(내 덧이름), 이참 엄마는 군불을 때고 있는 거야.”

“야 엄마이, 배고파 죽겠는데 왜 군불만 때네.”

“얘야, 밥 못하는 집이 많아. 이런 때 우리 집 굴뚝에서도 내(연기)가 안 나가면 저 부심이네도 쌀이 떨어졌는가 부다고 걱정을 해.”

|

|

백기완

|

“야 부심아, 배고픈 것쯤은 참아야 돼. 모두가 주리고 있는 이때 제 배지만 부르고 제 등만 따스고자 하면 너 키가 안 커. 너 어서 커서 어른이 되고 싶잖아. 그러니까 배나 고프다고 허리를 꺾으면 안 돼.”

“그래도 떡도 하고 밥도 하는 집이 있잖아.”

“그건 면서기, 순사, 금융조합 이사네 그런 거야. 그러니까 배가 고프다고 허리를 꺾으면 키도 안 크고 그놈들한테 우리가 꺾이는 거라니까.”

키가 안 큰다는 바람에 쭉박(겁)이나 눌데(방) 윗목에서 쿨적이자 난딱 안아다가 아랫목에 뉘어주시던 아, 우리 어머니.

달구름(세월)은 흘러 어느덧 일흔 해, 그런 어머니를 한술도 업어드리질 못했다. 그렇게도 좋아하시던 구수한 팥밥에 감은내(후더분한 내) 한술 물씬한 우거지국 한 그릇 못 올려드린 채 밤은 깊어간다.

오늘밤에도 서슬눈이 내리려는가. 여기저기서 다듬이질 소리 밭아진다. 목메어 임을 찾는 다듬이질 소리.

통일꾼, 캐리커처 박재동 화백

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기