|

|

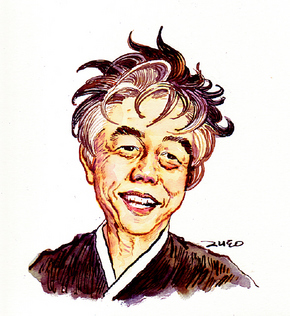

삽화 민정기 화백

|

백기완-나의 한살매 2

열일곱 머슴아, 살뜰한 메주야 이런 말을 해서 쓸라는지 모르겠다. 나한테 물으려면 민중해방 사상의 뿌리는 무엇인가? 민중예술과 썩은 예술은 어떻게 다른가? 물어주었으면 좋겠다. 그런데 엉뚱한 것을 묻곤 한다. 내가 꼬마일 적 잊지 못할 살뜻한 동무를 하나만 떠올려 달란다. 그럴 적마다 나는 끔찔한다. 사람 패는 곳의 닦달이 떠오르기 때문이다. 이에 쭈빗하다가 문득 허리 꺾인 꽃이 이슬에 살뜻하듯 ‘메주’가 떠오른다. 메주는 나보다는 열 살이나 위, 열일곱 머슴이었다. 이름도 그리 많았다. 훌쩍이·개불·똥메주·바보. 그도 그럴 것이 어린 눈으로 보아도 갸는 못나기만 한 것이 아니었다. 아주 안 나 보였다. 말 한마디를 하려면 한나절이나 늘어졌다. 어른을 만나도 허리를 굽히는 것이 아니다. 씰룩 웃고 치웠다. 이 바람에 늘 입방아에만 오르고 우리 꼬마들도 메주는 바보, 배울 게 없고 따를 게 없고 줄 게 없다고 했다. 하지만 나만은 사뭇 달랐다. 나는 어려서 짼지밥(김치밥) 하는 날이 그렇게도 싫었다. 김치를 깔고 그 위에 좁쌀을 좀 얹고 또 김치를 깔고 그 위에 좁쌀을 얹혀 끓인 밥이 그렇게도 싫어, 빼느니 메주네 바깥(사랑)이었다. 그러면 꼬박껏 노오란 조밥에 흰쌀이 듬성듬성한 꼬꼬밥 한 그릇을 챙겼다가 주곤 했다. “야, 왜 너는 안 먹고 나만 주네” 그러면 잘룩 웃는 것으로 말을 받았다. 내가 초등학교에서도 못 배우는 것을 그는 가르쳐 주었다. 새끼 꼬기, 짚세기 삼기, 팽이 깎기, 연 만들기, 낫질, 도리깨질.도리깨질 할 적마다 “기완아, 도리깨는 낟알을 털기도 하지만 알로는(진짜로는) 못된 놈 꼴통을 까는 거그든.” 나는 그것이 무슨 뜻인지를 모르고 더욱 세게 때리면 “도리깨는 말이다, 세게만 치는 게 아니야. 몰아치고 다그치고 후려치고 쌔려쳐야 하는 거야.” “그게 무슨 말이야.” 이때도 쌜룩 웃고 치웠다. 그는 쇠를 그렇게도 잘 쳤다. 덤삐알(산자락)로 나무를 하러 갈 적만 그는 쇠를 쳤다. “야, 너 왜 사람 없는 이런 데서만 쇠를 까냐?” 그는 엉뚱한 수작을 했다. ‘탱’ “너 이게 무슨 소리인 줄 알아?” “몰라.” “이게 바로 내 소리야. 바보라는 껍줄을 까는 소리.” 나는 무슨 말인지를 알 수가 없었다. 하루는 이런 일이 있었다. “너, 쌀밥 한술 실컷 먹고 싶지 않아?” “그렇다”고 하자 뜬쇠한테 가잖다. 뜬쇠라면 떠돌이 굿패, 그들을 찾아 한 이레를 걷고서야 겨우 장마당에서 만났으나 메주를 아는 체도 안 했다. 그런데 쌀밥이 어디 있으랴. 하는 수 없이 그야말로 너덜이가 돼서 오는데 배가 고픈 건 말할 것도 없고 짚세기가 다 닳아 맨발로 걷기가 그리 힘이 들었다. 이때였다. “야 기완아, 원두막을 찾아가자고, 거기엔 떨어진 짚세기가 쌓였거든.” 가 봐도 없었다. 그러면 바깥을 가 보자. 거기도 없자 한길가에 앉자고 한다. 밤이 가고 해가 떴다. 지나는 사람은 하나도 없는데 저기서 달구지 하나가 덜컥덜컥, 우리 어머니가 아닌가 말이다. “야 부심아!” “응 엄마.” 하고 껴안자마자 “너, 쟈하고 어딜 갔었니?” 이때 메주가 불쑥 맞대(대답)를 하는 것이었다.

|

|

백기완

|

기사공유하기