|

|

삽화 민정기 화백

|

백기완-나의 한살매 6

‘단돈 만원’에 가슴엔 피멍이…

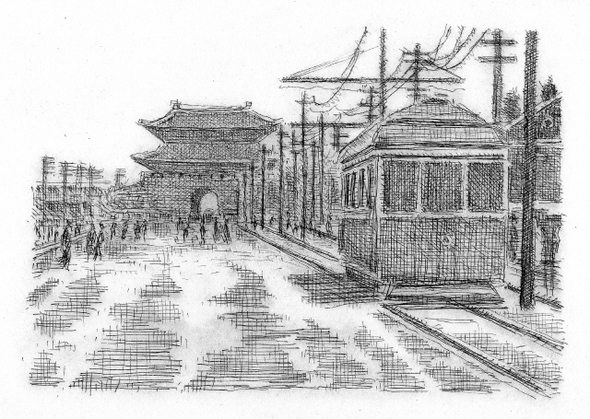

나는 8·15 다음해 가을, 아버지를 따라 서울엘 왔다. 맨발이었다. 그때만 해도 맨발은 빌뱅이(거지)도 없었다. 어쨌든 맨발로 서울 전차를 처음 탔다. 땡땡땡, 아버지가 가리켰다. “야 임마, 저거이 남대문이야.” “뭐, 남대문이 어데라고.” 말보다 전차가 더 빨리 홱~. “야 아바이, 어드메가 남대문이가.” 거퍼 그랬을 뿐이다. 누군가가 군밤을 먹이며 “시끄러워 이 새끼야” 그런다. 이를 본 아버지가 “너, 이 새끼.” 그러면서 멱살을 잡으니 바싹 들린다. 대롱대롱 흔들다가 귀싸대기를 철썩 먹이며 “시골 애들은 목소리라도 커야 살 수 있는 데가 서울이야 이 새끼야.” 거퍼 갈긴다.

전차에서 내리자 가을비가 으쓱했다. “야 아바이, 그 사람 거 왜 그랬네.”

“서울은 그렇게 사는 거라니까.”

“아무튼 서울엔 왔는데 이참은 어델 가네?”

“그냥 가는 거지, 어디를 가려고 온 건 아니지 않아.”

“비받이(우산)도 없고 배도 고프니까 그러는 거지.”

그래도 아무 말씀이 없는 것으로 미루어 돈은 한 푼도 없는 것이 뻔했다. 가을비 추적이는 서울의 첫날밤, 우지끈 딱, 번개처럼 어머니 말씀이 스쳤다.

“너, 아버질 따라가 봤자 헌날(맨날) 굶어. 그래도 모래를 짜먹는 한이 있어도 굶주림 따위엔 허리를 꺾지 말어. 그래야 축구선수가 되는 거야.”

나는 아버지가 무서웠다. 땡돈 한 닢 없이 서울에 온 그 배짱은 어디까지일까 더듬는데 “야 막스대게이(더벅머리) 이 새끼야” 그런다. 키가 꺼벙한 분(경제학자 전석담)이 돌다서며 “헝님 언제 왔수, 갑시다.”

그래서 아침부터 굶다가 겨우 배를 채우고 요즈음의 명동골목 ‘해방여관’으로 들어가려는데 발 벗은 애는 못 들어온단다. “발 벗은 애를 못 들어오게 하려면 ‘해방여관’이라는 그 ‘해방’말이다, 그걸 떼버려야지 안 그래?” 그러면서 어거지로 밀고 들어가신다.

아침이 되자 길도 모르는 날더러 보름 뒤에 서울역 마당에서 만나잖다. 어디로 갈까, 종로 ‘우미관’을 기웃거리는데 “이 늦가을에 맨발이라니, 너 어데 양아치냐”며 다구리(몰매)를 놓는다. 하지만 나는 그 다음날 또 갔다. 또 맞았다. 그래도 또 가자 그쪽에서 수그러들며 국수도 사준다. ‘그러면 그렇지.’ 나는 우리 아버지의 가르침이 고마웠다.

하지만 서울의 골목은 그렇게 펑퍼짐한 것만은 아니었다. 어쩌다가 나는 만리동패로 몰려 공덕동 애들한테 둘러싸이게 됐다.

“너, 만리동 어데 살아.”

“나는 집도 없다”고 하자 “집이 없는 놈이야말로 양아치”라고 때려주어, 맞으며 생각했다. ‘집이 없으면 주먹이라도 있어야겠구나.’ 부들부들 떨었다.

하지만 서울은 주먹으로만 되는 것도 아니었다. 전차를 타려는데 경찰서로 끌고 가 “너 소매치기지?” 어느 패냔다. 종로냐, 동대문이냐 대라고 디리 조진다.

“나는 소매치기가 뭔지도 모를 뿐더러 학생이라” 했더니 거짓말이라고 더 팬다. “아저씨, 난 혼자 배우는 학생이라”고 했더니 “너, 그럼 영어도 아느냐”고 해서 중학교 2학년 영어 글묵(책)을 줄줄 다 외워버렸다. 나를 때리던 경찰은 사뭇 놀라며 손에다 댕이(도장)를 꽝! 나가라고 해 풀려나며 온몸이 주먹으로 떨렸다. ‘서울은 학생이래야만 사는 덴가 보구나.’

|

|

백기완

|

“선생님, 이 학교 1학년 교실 맨 뒤에 책상도 말고 걸상만 하나 놔주세요. 그러면 석 달 안에 공부도 으뜸, 축구부도 으뜸으로 올려놓겠습니다.” “뭐야, 버릇없는 놈”이라고 끌어내란다. 나는 서슴없이 “선생님, 공부하겠다는 애를 내쫓는 건 학교가 아니지 않습니까. 시장바닥 장사치지.” “뭐야, 이 빨갱이 새끼, 대뜸 끌어내라”고 해 끌려나오며 온몸과 마음까지 주먹이 되는데 수위 아저씨가 말을 건다.

“너 만원만 장만할 수 있어?” 그러면 내가 학교에 말을 해보겠단다.

“단돈 만원이라고요, 알겠습니다.” 하고 갖은 일을 다 했으나 만원 벌기가 그리 힘들었다. 그 만원에 한이 맺힌 나는 1994년 ‘단돈 만원’이라는 영화 글묵을 써서 달래보았지만 그때 맺힌 그 피멍은 이참까지 아니 풀리고 부들부들. 떠는 것도 진꼴(실패)이 있다지만 내가 못나서 그런가, 이적지 떨리는 빈주먹인들 부끄럽지가 않고야…. 통일꾼

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기