|

|

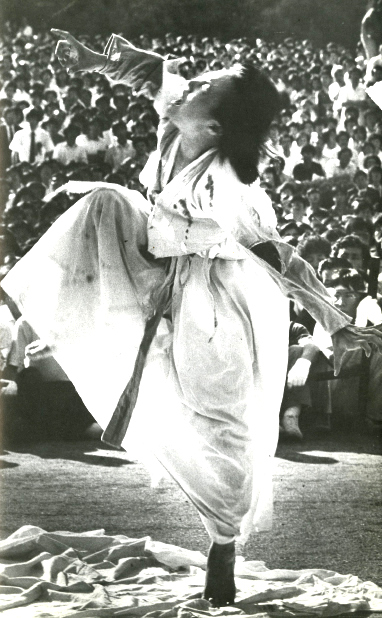

고 이한열 열사의 장례식이 열린 1987년 7월 9일 연세대 운동장에서 이애주 교수가 최루탄에 맞아 쓰러진 그의 넋을 위로하는 썽(한)풀이춤을 추고 있다. 고명진씨 사진

|

백기완-나의 한살매 11

죽은 희망 되살리는 ‘썽풀이 춤’ 서러운 사람은 일으켜 주기보다는 더 서러운 소리를 들려주면 절로 벌떡 일어난다는 걸 나는 몸으로 겪어본 사람이다. 아마도 그게 용산역쯤 어데였을 거다. 차라리 얼어 죽고 싶어 남의 집 찬 굴뚝을 껴안고 밤을 지새우는데 어디선가 끼끙대는 소리가 들린다. 일어나 가보니 그럴 수가 없다. 낡은 들락(문)은 굵은 몽뎅이로 가로질렀고 그 안엔 피투성이의 가시나가 입은 헝겊으로 틀어 막히고 팔은 다듬잇돌에 꽁꽁 묶인 채 살려달라는 눈짓이다. 꼭 내 꼬라지 같아 나는 장도리로 몽뎅이를 뜯고 들어가 풀어주었다. 가시나는 그냥 냅다 달아난다. 얼김에 나도 따라갔다. 나보다는 한 서너 살 위인 것 같아 “누나 어딜 가느냐” 물었다. 쓸루(약)장수를 따라 춤을 추는 사람인데 양아치들이 노리개로 팔아먹으려고 해 시골집 양주로 내빼는 길이란다. 따라갔더니 나보다도 더 딱한 사람들이 보이기 차름(시작)했다. 일어나 앉지도 못하는 누나의 어머니가 저기 구장네 집엘 가서 네 애비가 기르던 누렁소를 끌고 오란다. 구장한테 가니 대뜸 돈 가져 왔느냐. 못 갖고 왔다고 하자, 소의 앞발을 널판때기 위에 올려놓고는 이따위 큰못을 빵빵 때려 박는다. 돈 안 가져오면 못 풀어준다고.누렁소는 꼼짝을 못하고 웡웡 울고, 나는 소름이 끼칠 새도 없었다. 누나가 그 길로 서울로 가자며 묻는다. “너, 아까 우리 소가 우는 걸 보았지?” “응.” “소가 꼼짝 못하는 것 같았지? 아니야, 소는 끊임없이 꿈적이는 거야. 판때기만 들자는 것이 아니라 이 땅덩이를 한꺼술에 드는 몸사위, 그게 바로 춤이야, 멍석말이춤. 서울의 양아치들이 내가 좀 예쁘다고 내 발에 빵빵 큰못을 박는데 그래도 난 서울로 갈 거야. 가서 놈들과 싸우면서 사라져가는 멍석말이를 다시 빚을 거야.” 오시시 소름이 끼쳤다. 저 누나는 ‘멍석말이춤’을 살리고자 싸우러 가고 있다. 나는 어디로 간단 말인가. 뜻과 슬멋(재주)이 있어도 돈이 없으면 공을 찰 수가 없는 틀거리, 그 잘못된 틀거리를 내지르러 가는 것, 그것이 참짜 공차기가 아닐까. 때가 흐를수록 내 발등엔 꽝꽝 큰못이 박히는 것 같을 적마다 그 누나를 떠올리다가 어느덧 쉰 해, 1987년이었다. 이한열 열사 장례식 때 나는 춤꾼 이애주 교수한테 학생들이 좋다고만 하면 장례식 앞자락은 하는 수 없이 기독교 투로 하되, 뒷자락은 멍석말이 가운데 우리 썽풀이 장례, 썽풀이춤으로 해 보자고 해서 이 교수가 이백만의 앞장을 서게 되었다. 피 묻은 하얀 치마저고리를 입고 춤을 추는 것을 본 이우정 교수가 나한테 물었다. 이 교수 옆에는 김영삼 선생, 다른 옆에는 김승훈 신부, 김대중 선생이 있었다. “백 선생, 저 이 교수의 춤은 어떤 겁니까?”

|

|

백기완

|

기사공유하기