|

|

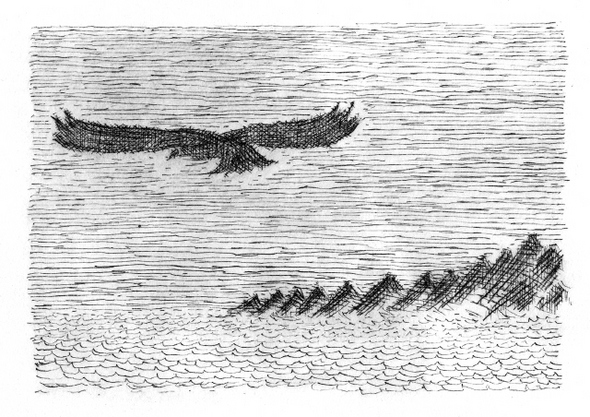

삽화 민정기 화백

|

백기완-나의 한살매 19

“가뭄에 논바닥처럼 속이 쩍쩍 갈라져도 기완아! 눈물은 흘리질 말고 삼키거라. 그리하면 조금은 덜 쓰릴 거다.” 그런 어머니 말씀을 듣고 자란 나이건만 전쟁 때 일등병으로 돌아가신 내 바로 위 언니(형)를 떠올리니 자꾸만 펑펑 쏟아진다. 들이마셔도 마셔도 끝이 없다. 1951년 겨울이었을 게다. ‘철의 삼각지대’라는 싸움터에서 나한테 글월이 왔다. “기완아, 여기는 그저 죽이지 않으면 죽어야 하는 맨마루(절정), 마구 갈기지 않으면 내가 죽을 수밖에 없는 막판이다. 하지만 너희 언니, 이 백기현이는 저 북쪽 어머니를 겨냥해서는 단 한 방도 쏠 수가 없구나. 그래서 하늘에 대고만 빵빵 쏘았구나. 밤이 내린다. 이제 조금 있으면 또 죽고 죽여야 하는 것이 무섭다고 누가 내 무릎에 고개를 박고 몸부림을 친다. 할 수 있는 게 아무것도 없어 ‘고향설’이란 노래를 흥얼대니 모두가 우는 이 착한 젊은이들, 하지만 아무리 착해도 우리는 곧 죽이고 죽어야 한단다. 열나(만약)에 네가 살아남거들랑 어머니한테 말해주겠니? 너희 언니, 이 백기현이는 어머니가 계시는 저 북쪽에 대고는 총을 단 한방도 안 쏘고 하늘에 대고만 팡팡 쏘았다고 ….” 그런 글월을 보내더니 미군 철모와 미군 총을 든 채 중국 군대의 방망이 수류탄을 맞고 돌아가시고 말았다. 우리 세 언애(형제)도 자장면 한술 같이 먹어보자고 하더니 그것도 못 먹고. 그 무렵 북쪽에 계시던 우리 어머니는 어떠했을까?(1957년 남쪽으로 내려온 맏언니(백기성)가 전해준 얘기다.) 군인들이 와서 총을 들이대며 “태극기를 왜 안 달아?” 그럴 적에 우리 어머니께서는 “이봐 젊은이들, 나는 서울에 사는 내 아들딸과 남편을 기다리지, 자네들 군인들을 기다리진 않어.” 그러셨다. 또 와서 “아직도 안 달았어, 쏘겠다”고 해서 3·1 만세 때 우리 할아버지의 피 묻은 태극기를 달았는데, 이참엔 북쪽 군대가 와서 “깃발 떼, 안 떼면 쏠 거야.” 우리 어머니께서는 깃대 꼭지를 딱, 대롱대롱. 이를 본 남쪽 군인이 “왜 태극기를 저 따위로 달았느냐”고 하자 우리 어머니가 하신 말씀은 이참도 내 마음을 어지럽히고 있다. “바람에 꺾인 걸 난들 어쩌겠나.” 그러고도 가만히 있질 않으셨다. 낮에는 얼음을 깨 피새우를 잡아다 끓여 놓고 남쪽에 있는 우리들을 기다리셨단다. 눈보라 치는 밤에는 언덕에 올라 얼추(혹) 우리가 길을 잃을세라 물끄러미 서 계시곤 해 이웃들이 ‘눈보라 속의 등불’이라고 했다던 우리 어머니. 바로 그때 남쪽에서 돌아가신 우리 언니는 어떠했을까. 포탄에 갈기갈기 찢기고 또 찢겨 거의 예순 해가 되어가는 이적지 그 뼛조각 하나 찾질 못하고 있다. 이런 걸 두고 참을 수 없는 서러움 그러는가.육군 일등병 내 언니는 내가 초등학교에 들어가기 앞서 초등학교 5학년 교과서를 몽땅 떼게 했다. 그래서 1학년에서부터 반장이 되게 했지만 “일본말은 꼴찌를 해라, 그게 참짜 으뜸이라”고 해 2학년부터는 반장에서 떨어지게 하시던 분이다. 그 무렵 왜놈의 발굽에 시달리던 우리 어머니는 우리들에게 널마(대륙)를 알으켜 주셨다. ‘장산곶매 이야기’가 그것이다.

|

|

백기완

|

기사공유하기