|

|

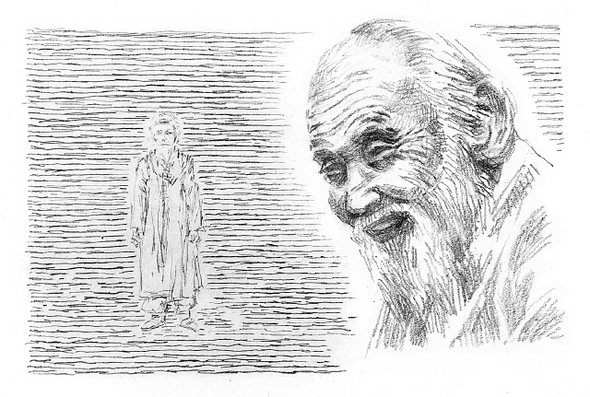

삽화 민정기 화백

|

백기완-나의 한살매 21

싸움이 막바지에 들 무렵, 나는 딱 한마디가 그렇게도 그리웠다. “야 이놈아, 그리 가질 말고 이리로 가거라”는 한마디. 아니 “네가 할 일은 바로 이거다”라고 딱 부러지게 이르는 한소리는 어디 없을까. 사람도 만나고 글묵(책)도 뒤지고 거의 미친 듯 헤맬 때다. 누가 함석헌 선생의 말씀을 들으러 가잔다. 나는 그때만 해도 함 선생이 어떤 분이신지를 몰랐다. 종로 뒷골목 어디쯤 한 댓이 앉아 있었다. 첫눈에도 찬서리를 맞고서야 얼굴을 펴는 들국화처럼 맑고 빼어난 분이 묻는 것이었다. “얼추(혹) 토머스 하디의 <테스>라는 소설을 읽어본 분이 있소? 있으면 일어나 그 느낌을 말해 보실라오. 내가 보기엔 오늘의 젊은이들이 꼭 한술 읽어야 할 거라고 생각돼서 그러는 겁니다.” 다른 사람들이 어물어물 하기에 내가 일어나 “사랑한다는 것은 꽃밭으로 들어가는 게 아니다. 가시밭과 수렁을 헤쳐 마침내 제 가슴의 꽃밭을 일구는 눈물이다. 그런 이야기였다고 여겨지는데요.” 이를 듣고 있던 함 선생이 풀이까지 해주신다. “첫눈에 반한 사랑이라고 하드래도 그것이 곧 사랑의 매듭이 아니라 막 틔워야 할 씨앗이라는 그 이야기는 오늘 이 땅의 어지러움을 갈라칠 길잡이가 될 거다” 그러신다. 바로 여기서였다. 조금만 삐끗해도 입에 거품을 물곤 하던 나는 “선생님, 오늘 이 땅의 이 어지러움, 그 잿빛을 갈라치려고 하면 <테스>가 아니라 바로 이 땅의 피눈물을 알아야 하질 않겠습니까?” 하고 대거리를 했다. “선생님, 미군 부대라면 오죽 으스스합니까. 그런데 그 으스스한 부대 철조망을 붙들고 ‘이 개새끼들 나오라’고 울부짖는 열댓 살쯤 된 여중생이 있었습니다. 왜 그러는지 그 까닭을 알아보아야만 했습니다. 그런데 미군들은 무턱대고 그 어린 것의 머리를 박박, 눈구덩이에 내던졌는데도 또 와서 ‘개새끼들 나오라’고 울부짖자, 이참엔 그 여학생의 젖가슴을 찢어 내팽개치는 것이었습니다. 왜 그랬을까요. 그 어린 것을 미군 여럿이 짓밟은 것입니다. 이에 뿔따구가 머리끝까지 차 그러는데 미군은 엉뚱하게도 갸를 빨갱이라고 우리 헌병대에 넘겼고 헌병은 다시 경찰, 경찰은 다시 부대 둘레의 양아치들한테 짓밟게 했습니다. 끔찍했지요. 그러나 그 끔찍한 일을 놓고도 신문, 정치꾼, 변호사, 선생, 그 많은 깡패들도 입을 다물고 있는데 한 핼쑥한 사내애가 미군부대에다 맞짱을 걸었습니다. ‘너네 부대에서 가장 센 놈은 나와라, 나하고 맞짱을 뜨되 내가 지면 날 죽여도 좋다. 하지만 내가 이기면 저 어린 여학생한테 무릎을 꿇고 잘못했다고 빌어야 한다’는 것을 매기고 붙었는데 택이나 있었겠어요. 그 애는 한방에 떨어졌습니다. 하지만 다시 들어오는 코끼리를 들이받아 눕혀버리고선 외쳐댔습니다. ‘마침내 한국 애가 썩어문드러진 양키를 꺾었구나.’ 선생님, 그 어린 여학생의 몸과 마음은 끔찍하게 짓밟혔지만 끝내 그 못된 것들을 이긴 건 누구였겠어요. 그 어린 것의 맑은 눈물이 아니었겠습니까. 이참 우리 바투(현실)는 그 눈물의 한강물입니다. 선생님께서 <테스>를 읽자는 것도 좋습니다. 하지만 이 땅의 글쟁이들한테 그 어린 여학생의 피눈물을 한술 그려보라고 하면 안 되겠습니까.” 그러자, 모두 목이 메는 것이었다.

|

|

백기완

|

기사공유하기