|

|

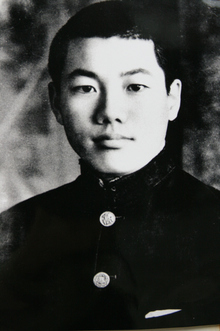

교복 차림으로 찍은 유일한 사진. 전쟁 때 피난길에 만난 학생 친구들한테 얻어 입은 ‘가짜 교복’인 까닭에 학교 단추가 다르다. 위에 것은 서울공고, 아래 쪽은 교통고등학교 단추로 기억한다.

|

백기완-나의 한살매 23

땅이 젖으면 썩버섯(독버섯)이 먼저 번진다고 전쟁으로 눈물 젖은 서울 명동은 썩버섯으로 아글아글했다. 나는 거기에 딱하니 말뜸(화두) 하나만 들고 나타났다. ‘용의 엉결(환상), 용에 마주한 사랑을 깨자’ 그거였다. 한다하는 젊은이들이 모이는 찻집에서 “이봐, 용이 죽어라 하고 썩은 도랑에 엎드리는 까닭을 알아? 구슬을 얻어 하늘로 올라가자는 거라고. 하늘에선 또 무엇을 하자는 건지 알아? 아무 것도 해 온 것이 없으니 돈놀이·땅장사, 그것으로 거저 먹자는 것이라고. 그러니 용에 마주한 사랑 따위는 때려치우고 우리 지렁이 사랑을 하자고. 지렁이는 기고 사는 것 같애도 땅을 갈아엎어 땅을 살리는 사랑이거든.” 이야기가 모처럼 달아오르는데 늘 한낮부터 맴쳐(취해) 있던 한 녀석이 게걸댄다. “이봐 백기완이! 사랑은 용의 사랑, 지렁이 사랑이 따로 없어. 돈 몇 푼만 주면 실컷 빨다가 몸도 마음도 ‘퀭’ 텅빔에 곤두박혀 보아야 그때 사랑이 무엇인 줄을 아는 거야. 자, 나하고 같이 가서 사랑이 무엇인지 너도 한술 몸으로 느껴봐!” 그럴 때 나는 대뜸 ‘알라라라’ 엎어치기를 해 버렸다. 살려 달라고 해도 세면바닥에다 쿵, 또 쿵! “이 새끼야! 갸네들이 누구의 딸이가. 땅을 갈다 짓밟힌 지렁이의 딸들 아니가. 그들을 누가 그렇게 만들었어. 이승만이가 짓밟은 것을 네놈이 또 짓밟으면서 뭐, 그것도 사랑이라고?” 앙짱 메다치면서도 내 나름으로 퍼뜩 하는 것이 따로 있었다. ‘용꿈의 굴레부터 깨자. 그러고자 해서는 젊은이들에게 바투(현실)를 깨우치게 하는 것이 무엇보다 바구(필요)하다’고 생각했다. 그래서 1954년 여름부터 나는 김광일·이동주·윤충석·김동철이 꾸리는 ‘자진농촌계몽대’에 낑겨들었다. 그것은 ‘자진녹화대’와 두 다리 같은 것이었다. 우리는 노래도 꾸몄다. ‘푸른 정 굽이굽이 넘쳐흐르던/ 농촌이 잠들다니 이게 웬 말이냐/ 수천 년 주림에 시달린 농촌/ 민족의 맥박이 끊어졌느냐/ 젊은이여 횃불 들어 암흑을 깨치라/ 우리는 선봉이다 자진농촌계몽대’(김광일 노래, 백기완 노랫말) 모여라 그거였다. 보름동안 먹을 것 쌀 한 말과 돈 오백 원만 내면 씨갈이마을(농촌)로 가되, 면사무소 둘레에 오매 댓집밖에 없는 가장 처진 곳 경기도 여주, 삼척군 원동면, 경남 하동군 …. 달리는 짐차에 펄쩍 올라타는데도 떨어지는 애들은 하나도 없었다. 우리가 가자마자 소나무 그늘에 채알(천막)을 치고 거기서 자고 먹으며 마을 사람들의 일을 거들 것이면 집으로 들라고 성화였다. 1956년이던가. 삼척군 원동면 깊은골에서 있었던 일은 이참도 콧날이 시큰하다. 날틀(비행기)은 보았으나 한살매(한평생) 짐차를 못 보았다는 할아버지가 열여섯쯤 된 손녀와 사는데, 그 어린 손녀가 등에 난 헌디 때문에 죽어가고 있었다. 된장 바른 호박잎을 떼 내보니 이따만한 구더기가 아글아글, 쓸풀(약)을 붓자 구더기들이 그냥 죽었다. 이어서 딴 쓸풀을 바르니 금세 나았다. 고맙다고 이고 온 강냉이 막걸리를 퍼마시며 아, 우리들은 얼마나 울었던가.

|

|

백기완

|

기사공유하기