|

|

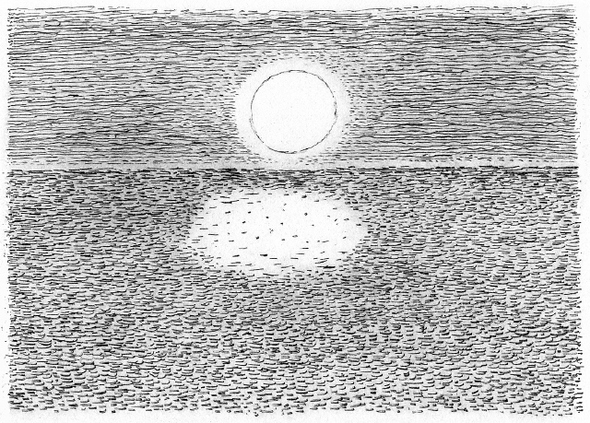

삽화 민정기 화백

|

백기완-나의 한살매 26

젊은 날, 나는 나무심기도 하고 씨갈이꺼리(농민운동)도 하고 그랬지만 나 혼자서 남몰래 찬굿(영화) 글파(공부)를 하고 있었다. ‘부도부킨, 에이젠슈타인’ 따위도 그때 더듬게 되었다. 왜 찬굿글파를 했을까. 찬굿지기(영화감독)가 되는 것이 떨쳐버릴 수 없는 갈마(역사)의 떨짐(책임)이라고 여겼기 때문이었다. 1950년 늦여름쯤이었다. 열아홉쯤 된 어린 아주머니가 마을 젊은이들한테 몽뎅이를 맞고 있었다. ‘퍽’ 하면 ‘푹’ 하고 쓰러졌다간 일어서고, 또 ‘퍽’ 해도 비칠비칠 일어서고, 또 ‘퍽’ 끝내 못 일어나자 가마니를 덮고 가 버린 뒤였다. 웬 할머니가 와서 가마니를 들치더니 그렇게 울 수가 없는데도 그 어린 아주머니는 마치 고실(명주)빛처럼 새하얀 얼굴로 비스듬히 웃고 있는 것을 보고 나는 바로 ‘저 웃음이라’고 소스라쳤다. ‘너희들이 나를 때려 죽였지만 나는 죽지 않았다, 아니 참 삶은 죽음 너머에 있다’는 것을 일러주는 듯한 웃음. 그 웃음을 찍거(사진기)로 잡아 삶의 거울로 삼아야 한다 그거였다. 또 1954년 여주에 씨갈이꺼리를 갔을 적이다. 서른댓쯤 된 아주머니와 열여섯쯤 된 딸이 맞절구질을 할 때 그 출렁거리는 가슴을 보고는 ‘저건 백만 따꾼(병사)의 어기어차, 그 멋춤(기본사위)이라, 모든 깜떼(절망)를 앗싹 짓찧을 살냄(정서)으로 삼자’ 그거였다. 그러다가 전쟁 뒤에 썩어문드러지는 꼴을 보면서 나는 퍼뜩 ‘달거지’를 찬굿으로 꾸리고자 했다. 달거지라니 무슨 말일까? 옛날 저 마녘(남도) 섬에 새로 온 ‘원’은 섬사람들에게 둘만 모여도 안 된다고 했다. 됫싸게는(심지어는) 사랑하는 계집 사내가 만나도 할대(법)를 어겼다고 잡아다 패는 바람에 사랑에 불타는 젊은이들이 어느 달 밝은 밤, 풍덩실 바다에 뛰어들자 거센 물살에 홀랑 벗겨진다. 이에 뜨겁게 껴안았다고 팬다. “우리는 달거지를 한 것뿐인데 왜 때리냐”고 하자 “뭐라고, 달거지가 뭔데?” “달거지란 바다에 가라앉은 달을 건진다 그 뜻입니다.” “네, 이 년놈들 어따 대고 거짓말을 하느냐”고 또 때리자 보다 못한 마을 젊은이들이 그 ‘원’을 바다에 처넣고 “너도 한술 달거지를 해보라”고 했다. 바다에 빠진 ‘원’은 아무리 휘저어도 벗겨지는 옷을 잡으랴, 달은 잡을 수가 없었다. 요리 잡으면 저리가고, 그러다가 ‘꼴깍’ 사람 살리라고 했다. 하지만 마을 사람들은 달을 잡아갖고 나와야지 안 된다고 했다.이 말을 들은 나라에선 벅적이 났다. “벼슬 앉은 사람을 죽인 놈을 잡으라.” 하지만 사람들의 ‘원’은 죽질 않았다, 이참도 달을 잡느라 못나오고 있다고 했다는, 달거지. 아름다운 우리 땅에서 맨 처음 일어난 전쟁은 우리네 땅을 뚝하고 자르는 데서부터 차름(시작)했다. 그리하여 500만이나 죽어났다. 그렇다고 하면 그 엄청난 사람 죽이기에 마주한(대한) 떨짐을 물어야 한다. 하지만 이에 마주해 뉘우치는 사람 하나 없다.

|

|

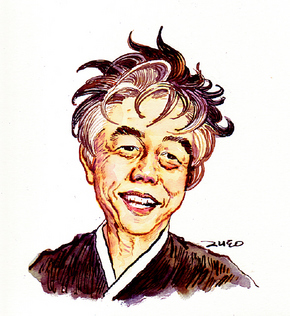

백기완

|

기사공유하기