|

|

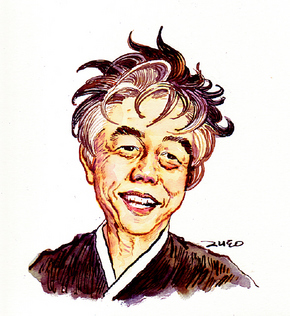

1973년 함석헌(왼쪽) 선생이 모산에 구화고등공민학교를 세울 때 도움을 줬던 장준하(오른쪽) 선생이 74년 학교를 방문해 학생들과 기념사진을 찍었다. 58년 장 선생이 <사상계> 원고 청탁을 하면서 인연을 맺은 두 선생은 필자와 더불어 70년대 반독재 싸움에 늘 함께했다.

|

백기완-나의 한살매 45

우리는 ‘유신헌법 개정 백만사람 서명꺼리(운동)’와 ‘항일민족 글나(문학)의 밤’(1973년 12월)을 함께 꾸리고 있었다. 그 까닭은 정치 싸움과 맑티(문화) 싸움을 아울러 일으켜야 한다는 오틀(논리)에 따른 것이기도 했지만 ‘유신헌법 깨트리기’ 싸움을 때박(계기)으로 온골갈마(세계역사)를 휘몰아칠 엄청난 흘떼(강)를 만들고자 하는 데 있었다. 하늘에서 보면 그 흘떼가 이 땅별(지구)을 휘감는 것 같으게 ….

8·15 뒤 이 땅에는 울커대는(강요) 꺾음(분단)을 뿌리치려는 거슬(저항)이 엄청 거세 왔다. 하지만 한켠으로는 모진 짓밟기와 얏싸한 헐뜯기에 시달리고 또 한켠으로는 우리 아낙(내부)에서 갈라짐으로 하여 그 힘을 몰아 쓰질 못해 왔다. 안 된다, 그 피눈물 한 방울들이 모여 어떤 걸기작(장애)도 몽땅 쓸어버리는 흘떼를 만들자, 그거였다.

때문에 ‘유신 깨트리기’는 어느 거짓말쟁이의 준심(정권) 잡기도 아니요, 그렇다고 한술 빠끔하다 마는 불나락(불티)도 아니다. 햇덩이보다 오백만 곱이나 더 밝다는 별 ‘에타카리나’ 따위는 발가락에 거느려 버리는 횃불, 그것이 바로 ‘항일민족 글나(문학)의 밤’이다, 그러면서 꾸며 가는데 낌낌한 꼭짓(점)도 없진 않았다.

‘개헌청원 백만사람 서명꺼리’를 내대던 그해 12달24날, 그날은 바로 너도나도 어절씨구 술을 먹는 날이기도 하다. 그래서 그 술기가 아직 가시지도 않았을 12달26날 저녁에 여는 것(흥사단)이니 사람들이 올까. 그러나 그것은 백주한(시시한) 걱정이었다.

사람들이 몰개(파도)처럼 밀려오는데 할머니 할아버지도 있다. 공덕귀(윤보선 선생의 부인), 김한림, 함석헌, 양일동, 땅불쑥하니(특히) 지게꾼 할아버지, 배우내(학생), 일꾼(노동자), 씨갈이꾼(농민), 선생, 교수, 배우, 소리꾼, 그림꾼, 종교인, 글쟁이, 됫싸게는(심지어는) 술집 아가씨들까지 빼곡히 찬다.

장준하 선생의 여는 말로 차름(시작)키로 했다. 그런데 여는 말은 집어치우고 ‘개헌청원’을 새길 종이를 쭈악 나누어 준다. 그러자 욱쩍욱쩍 소리가 났다. 차오름과 벅참이 뒤섞이는 소리였다.

이어서 내가 나서 ‘글나의 밤’이 갖는 뜻을 말하려고 하는데 껌벅, 깃불(전기)이 나간다.

바로 그 때박(순간) 국무총리 김종필이 날굴대(생방송)에 나와 ‘개헌청원 꺼리’를 하는 우리들더러 까불지들 말라고 으름장을 놓고 있는데 불이 나간 것이다. 다음은 내 목숨을 끄려 들겠구나 생각되었으나 도리어 힘이 나 말을 이어갔다.

“아마도 청와대도 불이 나간 것 같습니다. 여러분! 다 성냥과 손가락을 갖고 있지요? 손가락이 없으면 염통(심장)을 꺼냅시다. 거기다가 불을 대고선 청와대로 우리 불 밝히러 갑시다.”

엄청난 와~ 소리에 놀랐는지 불이 다시 들어오고 ‘항일 시’ 읽기가 차름(시작)했다. 신경림, 염무웅, 이호철, 강민, 이문구, 박태순 …, 자꾸만 이어지고 김민기와 김영동이 “네뿐인 줄 알지 마라 너희 동포 오천만을 보난 대로 죽이리라”(우덕순)를 해금에 실어 노래로 엮자 함석헌 선생이 한없이 우신다.

누군가가 소릴 질렀다. “참짜 항일 시는 바로 이 ‘개헌청원 꺼리불기(선언문)’입니다. 그러니 우리 다같이 ‘와~’ 하고 소릴 칩시다.” 어느 누가 또 한마디 한다. “우리들 모두가 ‘개헌청원 꺼리’의 알기(본부)요, 그러니 새김(서명)을 나한테 주시오.” 다시 ‘와~.’

밖엘 나오니 가루눈이 소르르. “김(윤수) 교수, 이제 우리는 죽음하고 딱 한짱 붙을 게 남았습니다.” 아니나 다를까. 퇴계로5가에서 캄캄한 우리 집 골목으로 빠질 때다. 누가 뒤에서 “야 이 새끼야, 담배 한 대 주고 가.” 그런다. 그래도 뚜벅뚜벅 가는데 바로 뒤에까지 다가와 “야 이 새끼야, 담배 달랬잖아.” “없어, 임마!” 하고 돌아서는데 발길이 홱하고 들어온다.

얼낌에 비끼며 딴지를 거니 마침 얼음 위라 미약하고 나가떨어진다. 짧은 머리에 뻐근한 알통, 돌덩이 같은 주먹의 녀석을 얼음장에 대고 죽어라 하고 짖쪘다. 눈깔이 돌아가든 말든 끝장을 낼 참인데 누가 툭툭 “점잖은 분이 애들한테 뭘 그러슈.” “뭐야, 점잖은 분한테 왜들 까불어.”

집엘 들어오니 그 추운 날에도 김 교수의 등때기와 내 속옷엔 땀이 흠뻑. 함께 누웠는데 김 교수가 묻는 것이었다. “그 날랜 솜씨 말이요, 그거 어떻게 된 겁니까. 무슨 닦기(도장)라도 다니신 겁니까?” “내 닦기는 딴 데가 아니었지요. 바람 찬 길바닥, 그 맨바닥에 쭈그리다 보면 뻘떡 일어날 줄도 알게 됩니다. 왜냐, 그렇질 않으면 굶주려 죽기 앞서 얼어 죽거든요.” 통일꾼

광고

기사공유하기