|

|

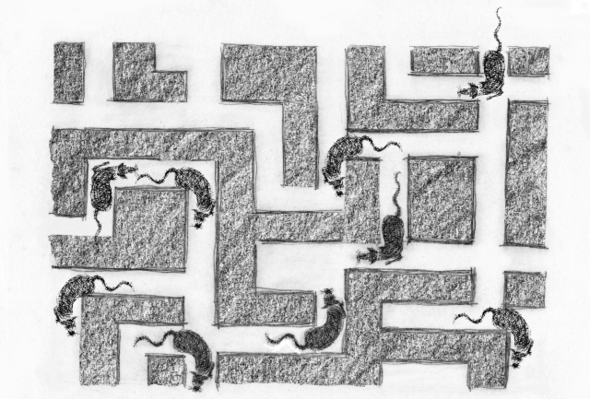

삽화 민정기 화백

|

백기완-나의 한살매 49

사노라면 빗길이 있고 눈길도 있고 막길도 있고 골목길도 있다. 빗길은 살펴가라 하고 눈길엔 창고(방향)를 잃지 말라 하고, 막길은 길을 내면서 가라고 한다. 하지만 골목길만큼은 아무런 덧침을 안 주게 돼 있다. 이를테면 착한 늦둥이가 오라는 데 없는 서울로 알통을 팔러가던 날, 도토리묵도 못 싸준 에미의 안타까움을 붙들어 매 두는 데가 바로 골목길이라. 마냥 한숨이 서리긴 하지만 바람도 씨원하게 빠지고 제비나 잠자리는 제멋대로 훨훨, 그래서 우리네 골목을 날래(해방) 그랬다. 따라서 골목길을 가로막을 것이면 쩨쩨한 짜나리(멸치보다 못한) 또는 닭의 똥구멍이나 파먹는 가장 치사한 쥐망나니 그랬다. 그런데 우리네 골목길을 가로막는 아주 치사한 짜나리가 있었으니 그게 누구일까. 박정희였다. 하루는 우리 집 골목길을 나서는데 냉큼 채가더니 “너 이 새끼, 오늘 배구 겨루기를 한답시고 모여 청와대로 쳐들어가기로 했지?” 하고 닦달한다. 거짓이라는 게 드러나 나왔다. 며칠 있다 또 잡혀갔다. 누가 “또 왔어?” “야, 너네들이 또 잡아왔지, 내발로 또 왔냐?” 어떤 때는 한 달에 서너술씩 그랬다. 그것만이 아니다. 대학이나 노동 바투(현장)에서 말을 해 주기로 한 날은 새벽부터 한 중대쯤의 빠꾼(병정)이 우리 집 골목을 둘러싸고 담배도 못 사러가게 했다. 이른바 집안가두기(가택연금)였다. 이런 가두기는 내가 온골투난(세계기록) 일거다. 1976해이던가. 전주 문정현 신부가 통일 뜸꺼리(문제)를 말해 달라고 해 하루 앞서 집을 빠져나왔다. 큐큐한 데서 자고 갔다. 신부·목사·수녀 여러 백이 모였는데, 많은 경찰들이 이쪽저쪽 골목을 가득 메우고 있다. ‘허허’ 소리가 절로 나와 통일 뜸꺼리는 뒤로 미루고 러시아 어느 빼뚝이(장군) 이야기를 했다. 러시아의 한 빼뚝이가 말을 타고 얼지 않는 마녘(남쪽) 바다를 찾아 떠났다. 타가닥 타가닥 달리다가 괜찮다 싶은 데가 있으면 러시아의 깃발을 꽂았다. 대들면 죽이고, 그게 바로 러시아의 땅이 됐다. 그 도막에 빠꾼들이 지쳐 집엘 가고 싶다고 하면 그냥 보내주고선 또 가다가 쓰러졌다. 얼마 뒤 피독 임금(표트르대제)이 또 달려가 마침내 차지한 게 ‘블라디보스토크’, ‘사할린’도 일본한테 범가죽 세 닢을 주고 사고. 그렇게 널마(대륙)를 차지할 때 조선왕조 500해, 이 땅 임금들은 무엇을 했을까. 골목을 가다가 예쁜 가시나가 있으면 이리 오너라 하고 놀아나다가 탈이 나 다 죽었다. 쌍화탕·쌍금탕을 아무리 먹어도 안 됐다. 우리 갈마(역사)는 그 짜나리 임금들이 가뭄 웅덩이의 올챙이처럼 요 쪼매난 땅으로 내몰아 짜고, 배틀고, 다 그르친 것이다. 피눈물이 난다. 그런데 요즈음은 좀 나아졌는가. 아니다, 박정희는 더욱 치사한 짜나리다. 저 골목을 가득 메운 박정희를 좀 보시라. 이게 나라인가, 짜나리의 개판이지, 하고 긴수레(기차)에 몸을 실었다. 서울역에 내리니 이따위들이 “차나 한 모금 하지요?” “너네가 마시자는 게 차냐, 쏙풀(독약)이지, 난 안 한다”고 했으나 미념 있으랴, 끌려가 닦달을 받게 됐다.

|

|

백기완

|

기사공유하기