|

|

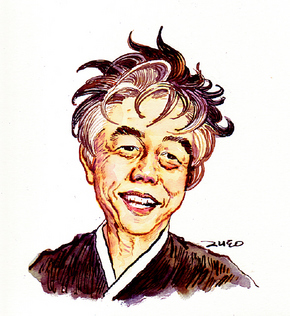

삽화 민정기 화백

|

백기완-나의 한살매 51

1980해 때속(감옥)의 깊은 겨울밤, 무언가가 내 귓불을 따끔하고 문다. 꼼짝을 할 수가 없어 손으로 툭치면 오른쪽을 물고, 또 툭치면 왼쪽을 물고. 무엇일까. 쪼르륵 달아나는 것을 보니 생쥐새끼다. 그놈이 날 우습게 보는 까닭이 있었다. 살조박이 떨어져 나간 넓적다리가 가려워 긁었다. 뭉쿨, 고름이 터졌다. 얼핏 닦아야 할 터인데 내버려두었더니 날 썩은 동태인 줄 알고 깨문 것이었다. 나는 그때 사람의 바탕이란 짐승보다 못하다는 것을 뼈저리게 겪고 있었다. 때속에 들어온 지 한 달도 안 돼서 스무관(80kg)도 더 나가던 내 몸이 여남은 관으로 퀭. 아내가 찾아와도 누구더라, 어릿어릿했다. 하지만 나는 아픈 것 하나만큼은 꼬박껏 더듬는 짐승이었다. 탱탱 곪은 두 무릎은 이불잇에 살짝만 스쳐도 온몸이 오시시, 허리는 쑥쑥, 발길에 차인 배알이 주머구 만하게 빠진 불부등은 지글지글 쑤시고(탈장), 뻑하면 가슴은 찢어지고, 맹물을 마셔도 왜괙 게우고, 똥오줌은 왜 그리 자주 마려운지 그때가 그리 힘들었다. 나는 비닐을 모아 꼬았다. 한 두어 발이 되자 똥뚝에 매달았다. 벌벌 기어가 똥을 누고자할 때 내 무릎으론 설 수도 없고, 구부릴 수도 없어 그 끈을 잡고 서서 싸자는 것이다. 하지만 그 끈으로 목을 맬지도 모른다며 끊어간다. 아, 이 벗나래(세상)란 짐승보다도 못한 것들이 짐승의 숨결까지 욱죄는 뼉빼(도살장)로구나. 죽지 않고는 배길 수가 없었다. 이때다. 갈라진 입술에 무언가가 쌔름한다. 펄럭이는 들락(문)틈으로 날아든 눈송이, 그게 나를 깨우는 것이었다. “기완아 이 새끼야, 끝내 그렇게 죽을 거냐. 너도 한때가 있었잖아. 맨주먹으로 무쇠도 깨뜨리던 젊은날도 있었잖아. 죽어라 하고 너를 따라다니던 가시나도 있었고. 그런 네가 죽을 때 죽더라도 게걸이라도 써 이 새끼야” 그러는 것 같애 퍼뜩 드니 참말로 나에게도 젊은날이 있긴 있었던 것으로 더듬어졌다. 그래서 바로 그 때참부터 힘을 내 별 없는 멍청(천정)에 ‘젊은날’이라는 찰(시)을 입으로 새겨 넣었다. “… 강원도 어느 깊은 덤(산)이었지/ 열여섯쯤 된 계집애의/ 등허리에 핀 부스럼에서/ 구데기를 파내주고/ 아, 우리들은 얼마나 울었던가/ 나는/ 한살매를 저 가난의 뿌리와 싸우리라 하고/ 또 누구는 그 민중한테 장가를 들거라 하고/ …/ 그렇다/ 백술을 달구름에 깎여도 기완아/ 너는 늙을 수가 없구나/ …” 그렇다, 늙으신 어머니가 아직도 기다리시는데 내 어찌 먼저 죽으랴 하고 ‘백두산 천지’라는 찰도 새겨 넣었다. “백두여 천지여/ 네 가슴 활짝 열어/ 배알이라도 꺼내 씻고 싶은/ 맑은 샘물 넘쳐흘러라/ …/ 그리하여 남과 북은/ 우뚝 선 곳도 없고/ 후미진 곳도 없는 태평삼천리/ 그리움에 쩔은/ 백옥 같은 님을 향해/ 배를 띄워라/ …” 웅얼대고 또 웅질댔다. 그래도 아픔은 가시질 않었다. 그래서 마지막으로 ‘묏비나리’를 새겨 넣었다.

|

|

백기완

|

기사공유하기