|

|

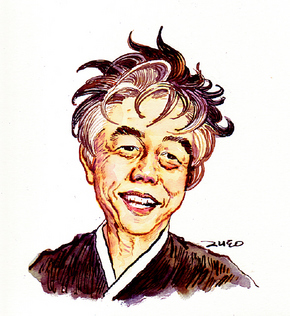

1983년 11월 전두환 정권의 학원사찰을 피해 도서관 난간에서 ‘레이건 방한 철회’ 유인물을 뿌리려다 추락사한 황정하 열사의 뜻을 기려 85년 쓴 필자의 시 ‘벗이여 일어나라’가 표주박에 쓰여 있다.(왼쪽) 당시 파괴돼 90년대 중반 서울대 공대 연못가에 다시 세운 황 열사의 새긴돌에도 같은 시가 적혀 있다.(오른쪽)

|

백기완-나의 한살매 56

1985해 봄이던가, 가을이었던가, 서울공대 배우내(학생)들이 찾아왔다. 경찰들이 떨어뜨려 죽인 황정하 뜨끔(열사)을 기리고자 서울대학 마당에 ‘시비’를 세우고자 하는데 그 찰(시)을 좀 지어 달란다. 나는 먼저 ‘시비’라는 말은 안 좋다. 우리말로는 ‘새긴돌’이니 바로잡자 해놓고 물었다.“이봐, 여기저기 훌륭한 찰니(시인)들이 많은데 왜 날보고 쓰라고 해?” “‘새긴돌’은 한술 세우면 천해만해 가질 않겠습니까? 그와 같이 천해만해 흔들리지 않을 분을 찾아온 겁니다.”

“어허, 나도 헌날(매일) 흔들리는데.” “그래도 믿고 싶으니 써주시라”고 거의 떼를 쓴다.

마지못해 “언제까지냐”고 했다. “하제(내일)까지 써주셔야겠습니다. 몰래 하는 일이라 바쁩니다.” “뭐, 하제까지?” 하지만 그 젊은이들의 모습이 너무나 살깟스러워 “좋아, 해보지.” 하고 술 한 땅지(병)를 옆에 차고 뒷덤(뒷동산)에 올랐다. 샘물을 안주로 꿀꺽꿀꺽, 해가 졌다. 그런데도 아무 생각이 떠오르질 않는다. 술도 떨어졌고, 하늘은 찌푸리고. 소리가 됐든 글이 됐든 콸콸 넘치질 않으면 손을 안 대는 거라는 것이 나라는 사람인데 전혀 끼도 안 비친다.

다음날 또 올랐다. 젊은이들과 만나기로 한 때결(시간)은 얼마 안 남았다. 해가 기운다. 어쩐다지. 차라리 “정하야, 울고만 싶고나라고 한마디를 적어주고 말까. 아니다, 우리 황정하는 비록 그 한살매는 짧았지만 빼곡히 차오르다가 퀄퀄 넘치질 않았던가.” 그러다가 퍼뜩 한마디가 떠올랐다.

‘투사는 딱 한술(한번) 깨져 천해를 사는 것/ 투사는 딱 한술 깨져 새날을 빚는 것.’

딱 그 두 줄이 떠오르자 얼핏 내려와 ‘벗이여 일어나라’라는 도틈(제목)으로 갈겨버리고는 읽어보지도 않고 덮어두었다.

한 두어 때결이 지나자 ‘땡강’, “누구요?” “저희들입니다.” “때결을 꼬박이 맞추는군” 하고 찰을 내주며 읽어보라고 했다. 줄줄 읽는다. “이젠 됐다, 가라. 이 찰(시)을 쓰든 버리든 자네들 마음대로 하게.”

그들이 가고 난 다음 나는 괜히 기다려졌다. “여보, 웬 젊은이들의 묻길(기별)이 없었소.” “누굴 말하는 거요.” “아니, 그냥” 그러면서 자꾸만 내 어릴 적이 겹쳤다.

어린 나는 거리의 단팥죽이 그렇게도 먹고 싶었다. 이런 나를 눈치 챈 두배 녀석이 팥죽을 사겠다고 날 앉혀놓고선 안 오는 것이었다. 마땅쇠(결국) 쫓겨나고 말었다. 조무래기들은 뻔질나게 들락이지, 팥죽 냄새는 물씬 나지, 밖에 서서 두배 녀석을 서성여도 안 오고 가랑닢만 바람을 몰고 왔었다. ‘휘이익~’, 눈물겹던 그 소리이듯 배우내들한테 ‘따릉’이 왔다.

“선생님, ‘새긴돌’을 세웠습니다. 그런데 경찰들이 뽑아 갔습니다. 또 세우고자 하지만 이참엔 세울 데가 없구만요.” “그 너른 서울대학에 황정하 뜨끔의 ‘새긴돌’ 하나 세울 데가 없단 말인가.”

그 뒤 김세진, 이재호 뜨끔을 기리는 날, 서울대학엘 갔다. 어느 배우내가 “선생님, 어쩐 일이세요?” “오늘이 뜨끔을 기리는 날이라 왔다”고 했더니 “뜨끔이라니요?” 나는 “얼추(혹) 김세진, 이재호 뜨끔도 모르냐”고 했다. 빙그레 웃기만 한다.

|

|

백기완

|

요즈음 달구름(세월)은 옛보다 더욱 바쁘게 달음박질친다. 사람도 누룸(자연)도 다 그렇거늘 내 이름쯤 모르는 거야 어쩌랴만은, 그 배우내가 나를 깡 모래밭으로 떠미는 것 같았다.

우리 집이 바뀌었다. 아내가 낡은 바가지에 쌓인 먼지를 털고 있다. 무엇을 쓴 자국도 보인다. 돋보기로도 안 보여 돋움(확대경)으로 보았다. 어? 스물세 해 앞서 ‘벗이여 일어나라’는 황정하 뜨끔을 기리는 찰을 써놓은 것이 서글프게 바래있다.

‘아, 얼마나 부아(화)가 떨렸으면/ 온몸이 기름이 되어 당긴 불길/ 독재의 아성 어두움을 가르고/ 꽃닢처럼 높은 하늘에 흩어진/ 한 젊음의 마지막엔 차라리 잃었던/ 민중의 새날이 배었구나/ 이제 무엇을 두려워하랴 우리는 모였다/ 벗이여/ 일어나라/ 투사는 딱 한술(한번) 깨져/ 새날을 빚는 것/ 투사는 딱 한술 깨져/ 천 해(년)를 사는 것(줄임)’

읽을수록 온몸이 부들부들 떨려왔다. 그래서 요즈음 나는 그 낡은 바가지를 내 밥올리게(밥상) 앞에 걸어놓고 아침저녁으로 읽고 있다. 모두가 잊어도 나는 아침저녁으로 읽고 있다. ‘벗이여 일어나라!’ 통일꾼

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기