|

|

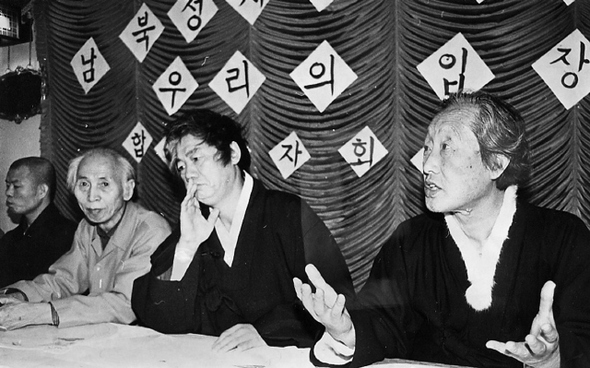

1989년 2월4일 오전 종로5가 기독교100주년기념관에서 계훈제 선생, 필자, 문익환 목사가 북한 김일성 주석이 새해 첫날 제안한 남북정치협상에 참석하고자 방북할 뜻이 있음을 밝히고 있다. <한겨레> 자료 사진

|

백기완-나의 한살매 59

1989해 새해 하룻날, 새해맞이로 찾아온 사람들로 벅적이는데 누군가에게서 말통이 따르릉. “굴대(방송) 들었어요?” “무슨 굴대, 못 들었는데?” “노녘(북쪽) 김일성 주석이 마녘(남쪽) 일곱 사람한테 ‘남북 정치협상’을 들고 나왔어요. 거기엔 노태우·김종필·김영삼·김대중·문익환·김수환과 함께 백 선생 이름도 있어요.” 나는 그 자리에서 가겠다고 마음먹었다. 문 목사한테 말통을 넣었다. 뜻밖에도 목사님은 안 가겠단다. “돈 많은 정주영이가 먼저 왔다 갔다 해서 마음에 안 든다고.” 하는 수 없이 나 혼자 적네(기자)들을 불러 내 뜻을 말하고 나오는데 문 목사가 같이 가겠다고 왔다. 굴대의 찍거(촬영기)를 다시 찍었다. 그 자리엔 계훈제·송건호·송월주·신경림 선생이 함께했다. 나는 문 목사더러 “이제는 가는 길이 뜸꺼리(문제)다. 이랬으면 어떨까요? 큰 고을마다 다니며 사람들을 모아놓고 우리가 왜 노녘엘 가려고 하느냐. 가면은 무슨 말을 했으면 좋겠는지를 물읍시다. 한 오백만쯤 안 나오겠습니까. 그렇게 여럿이 풀어가야 합니다. 목사님은 무슨 말을 주고받고 싶다고 할 겁니까?” 나는 먼저 이땅을 갈라놓은 모든 틀거리를 없애자고 하고, 이런 이야기도 하고 싶다고 했다. 첫째, 우리 겨레의 어먹한(위대한) 섯빨(기상), 그것은 ‘저치’ 가는 거라는 말을 하고 싶다. ‘저치’란 무엇이드냐. 이 땅별(지구)을 손바닥에 올려놓을 때까지 한없이 가는 널마(대륙)의 마음이다. 다시 말해 가고 또 가면서 이건 내거다 하고 깃발이나 꽂고, 울타리나 치고, 빼발(국경)을 만드는 것이 아니다. 사랑을 심으러 가는 거다. 그 패박(상징)으로 진달래와 밤나무, 그리고 은행나무를 심으면서 가는 거다. 진달래란 무엇이냐. 사랑의 불길. 또 밤나무는 이웃과 함께하는 새름(정)이요, 은행나무는 천해만해(천년만년) 가는 아주마루(영원)의 패박이니 그것을 심으며 가는 ‘저치’가 우리 겨레의 섯빨이라는 걸 말하고 싶다.둘째, 이땅 모든 이들이 우러르는 빼난이(전형성)는 누구일까. ‘버선발’이다. 죽어도 한 뼘 땅이라도 가져보고 죽고 싶다는 사람들의 목마름에 쏠려 저녘바다(서해)를 땅으로 만든 ‘버선발’은, 땅을 갖고 싶은 이들은 누구나 흰두루(백두산)에서 한라까지 아무것도 안 들고 한 줄로 서라. 이때 ‘떵’ 하고 북이 울릴 것이면 달려가 마음껏 땅을 가지라고 했다. 맺힌 살(죽음)을 한없이 풀자 그 말이다. 하지만 힘있는 놈이 그 너른 땅에 울도 치고 나라까지 만드는 바람에 어린 것의 머리가 하얘지도록 땅 한 뙈기를 못 가지는 것을 보고 한숨을 쉬었다. 쉬고 또 쉬고. 그러자 그 한숨이 눈이 되어 천해만해 내리니 어떻게 됐을까. 울도 나라도 집도 사람도 몽땅 눈속에 파묻히는 걸 보고 이참도 울고 있는 ‘버선발 이야기’를 하고 싶다.

|

|

백기완

|

기사공유하기