|

|

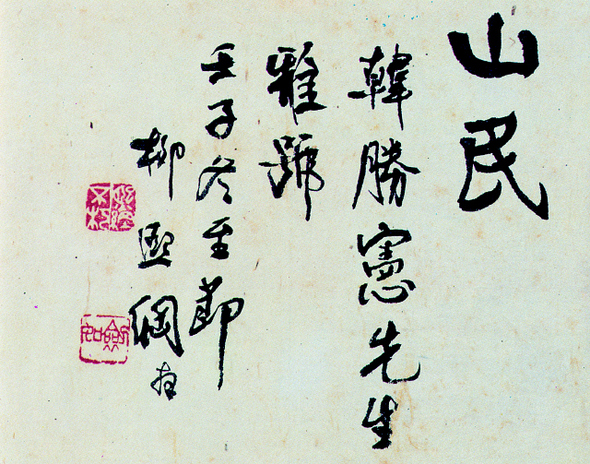

1970년대 초 필자의 서예 스승인 검여 유희강 선생이 필자에게 ‘산민’이란 호를 지어 써내려준 친필 휘호. 전·예·해·행서는 물론 서양화에도 두루 능했던 대가인 검여 선생은 뇌출혈로 오른손이 마비된 뒤 왼손을 익혀 ‘검여 좌수체’를 일궈낸 불굴의 예술가였다.

|

한승헌-산민의 ‘사랑방 증언’ 1

얼마 전 한 방송에 나갔을 때, 고정 패널 한 분이 나의 신상을 소개했는데, 그 첫머리가 이러했다. “1934년생, 올해 나이 일흔다섯….” 긴 경력 소개가 끝난 뒤, 나는 한마디 하고 말았다. “1934년생이라고 했으면, 그것으로 족한데, 굳이 일흔다섯이란 말을 하셔야 합니까?” 출연자와 방청객이 모두 웃었다. 전혀 틀린 말이 아닌데도 내가 그처럼 이의를 제기한 것은 아마도 내 나이 탓이었을 것이다. 일흔살이 되던 해엔 이런 일도 있었다. 어느덧 내가 고희를 맞게 된 것을 알고 고 건 당시 서울시장은 나에게 이런 인사말을 하셨다. “선배님, 그럼 두 번째 서른다섯살을 맞으셨군요.” 그 말이 참 반가웠다. 첫 번째든 두 번째든 서른다섯은 서른다섯 아닌가?그렇다면, 아직도 나는 두 번째 마흔살에는 한참 미달 아닌가? 그래도 내 지나온 삶을 되돌아보며 무언가를 써볼 만한 ‘적령기’는 지금이라는 생각이 든다. ‘산민(山民)’ - 검여(劍如) 유희강(柳熙綱·1911~76) 선생께서 내려주신 나의 유일한 아호다. 나는 1970년대 초, 인사동의 통문관(이름난 고서점) 2층에 있는 ‘검여서실’에 다니면서 서예를 배운 적이 있었다. 그러다 시국사건 변호에 경황이 없어서 중퇴를 하게 되었고, 따라서 애석하게도 이 나라 서예 대가의 제자는 되지 못했다. 그 시절 검여 선생은 나를 매우 사랑해 주셨고, 그런 인연으로 ‘산민’이라는 아호도 정해 주셨던 것이다. 나는 분명 산민이었다. 전라북도 진안군 안천면, 이렇게 말해서 금방 그 위치라도 짐작할 사람은 많지가 않다. 그래서 나는 “무주 구천동 옆에 있는 팔천동”이라고 우스개를 대입해 본다. 그러면 대개는 웃으면서 쉽게 알아차린다. 첩첩산중이라는 말 그대로 진안고원의 산악지대에 들어앉은 농촌 마을에서 나는 어린 시절을 보냈다. 누군가가 “진안 사람은 기차도 못 본 촌놈들”이라고 조롱하면, 나는 이렇게 반박하곤 했다. “그까짓 기차 못 본 사람이야 있지만, 그보다 훨씬 발달한 비행기 안 본 사람은 하나도 없다.” 말은 그렇게 했지만, 실인즉 일제하에서나 해방 후에나 진안은 낙후와 빈곤의 시범지역 같은 곳이었다. 그런 데서 사는 민초들을 염두에 두고 검여 선생은 ‘산민’이란 아호를 나에게 내려 주셨을까? 그때 따로 주신 휘호에는 ‘한승헌 선생 근재산민(近在山民)’이라고 쓰여 있었다. 나는 그 말뜻을 산골 사람 같은 민초들과 함께 있을지어다-라고 이해했다. 사회적 약자, 소외받는 계층, 불우한 사람들을 멀리하지 말라-라는 당부였다고 생각된다. 결코 풍류나 덕담 차원의 아호가 아니었다. 나는 이처럼 검여 선생께서 일깨워 주신 ‘산민정신’을 소중하게 마음에 새기며 살아왔다.

|

|

한승헌 변호사

|

기사공유하기