|

|

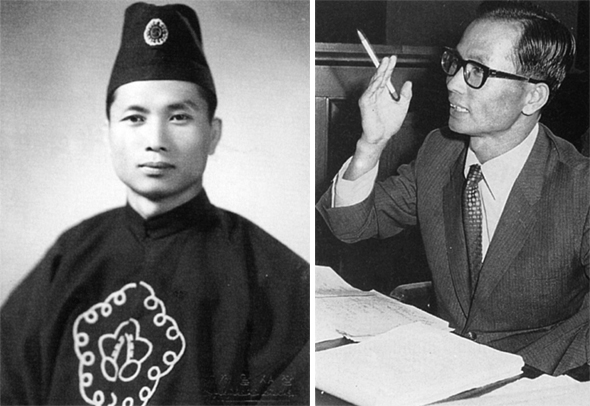

1965년 검사직을 그만두고 법률사무소를 운영하던 무렵 변호사복을 입은 필자.(왼쪽) 60년대 후반 한 시국사건 재판장에서 변론을 하고 있는 30대 초반의 모습(오른쪽)이다.

|

한승헌-산민의 ‘사랑방 증언’ 2

변호사 - 이것이 나의 직업이자 나에 대한 호칭이다. 직분상 법조인으로 분류되기도 한다. 그러나 본디 나는 교사가 되고 싶었다. 아나운서를 지망했다. 언론인을 꿈꾸었다. 하지만, 그런 소망은 거듭되는 낙방과 체념으로 사라졌다. 결국 법조인은 제4지망이었고, 마침내 나의 평생 직분이 거기에 담기게 되었다. 그 직업은 사회적으로나 경제적으로 안정된 생활을 수반한다고 알려졌다. 그러나 그런 일반적 통념과는 달리 나는 험난한 길을 걸어야 했다. 조용한 선비로 살고 싶었던 나의 소망은 세상의 거친 광풍에 시달려야 했다. ‘나무는 가만히 있고 싶은데 바람이 놔두지 않는다’(樹欲靜而風不止)고 했던가. 나는 법정만 드나들 수는 없었다. 모임과 운동 현장에서, 또는 섣부른 논객으로 소위 재야활동을 하다가 마침내 감옥까지 드나들게 되었다. 그것도 한 번으로 모자라 재수까지, 한 군데도 아닌 세 가지 감옥을 순례했다. 변호사 자격도 빼앗겼다. 언론에서는 ‘전 변호사’라 했다. 여러 해 뒤에 ‘전’(前)자가 떨어지고 다시 본업을 찾았다. 그리고 어쩌다가 감사원장 자리도 맡았다. 그만두고 나온 뒤에도 그 직함이 따라다녔다. ‘전 감사원장’-현직(변호사)을 놔두고 왜 전직을 갖다 붙일까? 세속의 눈으로는 벼슬이 앞서기 때문일까? 제법 의미 있고 중요한 직분들이 나를 가만히 놔두질 않았다. 그런 와중에도 나름대로 전공분야도 생기고 10년 넘게 대학 강단에도 오르내렸다. 바쁘게 살았다. “요즘은 좀 한가하십니까?” 이런 물음에 나는 이렇게 대답한다. “저야 조상 때부터 한가(韓哥) 아닙니까? 그런데도 한가(閑暇)하지가 못하네요.” 그 파란만장한 중에도 나에게는 세 가지 복이 있었다. 그중 첫째는 일복이었다. 둘째는 인복(사람복), 셋째가 책복이다. 먼저 일복 얘기를 하자면, 내가 일을 따라다니는지, 일이 나를 따라다니는지 분간할 수가 없었다. 의지가 강해서 일을 많이 한다기보다는 마음이 약해서 일을 거절하지 못하는 탓이기도 하다. 엄두가 안 나는 일도 마지못해서 하고, 겁나고 무서운 일도 나중에 가책 받을까 봐서 외면하지 못하고 달려들었다. 살면서 터득한 이치도 많다. 그중 하나가, 이유 없는 고난은 있어도 의미 없는 고난은 없다는 것이었다. 고난은 인간을 주저앉히기도 하지만, 반대로 연단시키고 거듭나게도 한다.

|

|

한승헌 변호사

|

기사공유하기