|

|

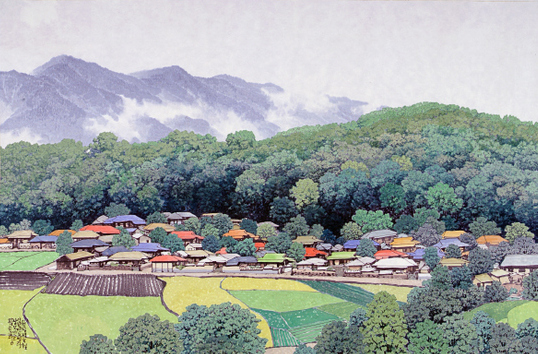

전북 진안군 안천면 노성리 필자의 고향 마을 전경. 2001년 5월 금강 상류 용담댐 건설로 물에 잠기기 이전 이 지역 출신인 김학곤 화백이 그린 산수화로, 수몰지역 유물과 생활상을 재현해 놓은 진안역사박물관에 전시해 놓았다.

|

한승헌-산민의 ‘사랑방 증언’ 3

나와 이 세상과의 만남은 초장부터 불황이었다. 우선, 일제 식민지 수탈로 시운의 맥이 빠져 버린 시기였다. 태평양전쟁 침략놀음이 한반도를 더욱 옥죄었으며, 패전 기미가 보이자 온갖 말기 증세가 기승을 부렸다. 징병이나 징용으로 남자들은 노소간에 많이 끌려갔으며, 부녀자와 어린것들은 전시 통제와 가난에 시달리면서 연명을 해 나가는 참상을 면치 못했다. 산간 농촌지역은 더욱 불리한 공간이었고, 농민 계층은 굶주림에 허덕였다. 농작물의 강제 공출 등으로 하루 세 끼를 때우지 못하는 집이 많았다. 나에게는 희망이나 이상을 담아둘 마음의 용량이 좁았다. 그렇기에 고향은 아름다운 추억보다는 안쓰러운 연민의 땅으로 떠오른다. 그 고난의 땅이 다시 진한 회상으로 다가오는 것은 웬일일까. 나이에서 오는 정서와 감상 때문일까? 아니면 내가 실향민이 되었기 때문일까. 실향민이 잃었다는 ‘고향’은 고향의 마을과 산천을 의미한다. 그런데 나의 고향마을은 이 지각 위에서 사라지고 없다. 2001년 가을에 준공된 용담 다목적댐의 물에 내 고향은 수몰되어 버렸다. 여섯 면이 물에 잠기고 2864가구 1만2천명의 이주민이 조상 대대로 살아온 터전을 떠나야 했다. 나는, 수몰이 되면 마을이 그대로 물에 잠겨 있어서, 심청이 용궁 찾아가듯이 스쿠버다이빙을 하고 들어가서 볼 수 있는 것으로 알았다. 그런데 그게 아니었다. 그 댐의 물을 공급받는 지역에서 산업용수로뿐 아니라 생활용수(식용 포함)로도 쓰이기에 마을 건축물 전체를 깨끗이 철거하고 바닥 청소까지 하고 나서 물을 담는 것이었다. 따라서 나는 통일만 되면 찾아갈 고향이 있는 보통의 실향민과는 달리 적십자사도 속수무책일 수밖에 없는 특수 실향민이 되었다. 눈으로 볼 수 없는 것은 더욱 그립고 아름답다 했던가. 여기에서 시곗바늘을 뒤로 돌려 우리 가정 이야기를 좀 해야겠다. 부모님은 17살 동갑내기로 혼인하셨다. 아버지는 그 고을 일대에서는 매우 드물게 한학 공부를 한 선비였다. 가세가 기울어 농사를 겸하게 되었지만, 마을이나 인근 지역 사람들의 제사 축문·지방·편지, 그 밖에 이러저런 문서를 대필해 주시곤 했다. 내가 어린 나이에 한문과 서예 공부를 할 수 있었던 것도 한학을 하신 아버지 덕분이었다. 그 시절에는 종이가 귀할 때여서 분판을 이용하거나 신문지에 붓글씨를 썼다. 아버지는 마음씨는 한량없이 좋으신 분이었으나, 생활력이 강하지는 못했다. 내가 초등학교에 들어가던 해에 함경북도 경흥에 있는 탄광까지 ‘북선 모집’을 가셨으나, 돈을 벌지는 못하고 돌아오신 적도 있었다.

|

|

한승헌 변호사

|

기사공유하기