|

|

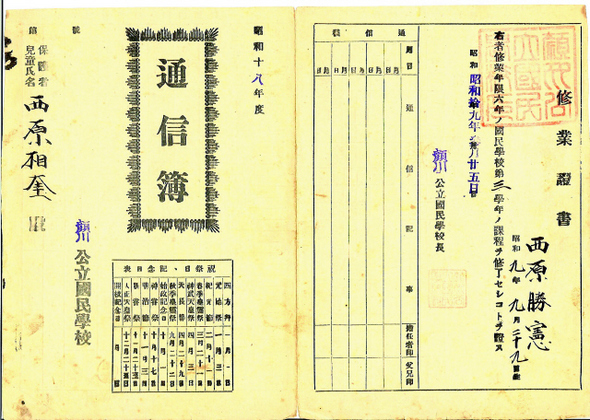

1943년 전북 진안 안천공립국민학교 3학년 때 받은 필자의 통신부. 일제 말기 ‘창씨개명’ 강압정책에 따른 일본 이름 ‘서원(니시하라) 승헌’으로 적혀 있다. 학부모(아버지 서원상규씨) 이름을 아동 보증자로 적어 놓은 것이 이채롭다.

|

한승헌-산민의 ‘사랑방 증언’ 4

내가 다닌 안천초등학교. 목조 단층 건물에 교실 3개, 그러니까 두 학년이 한 교실을 쓰는 초소형 시골학교였다. 등 뒤와 옆구리는 마을의 초가지붕과 그 뒷동산이 반원형으로 둘러싸고, 교문 앞엔 맑은 시냇물이 흐르는 풍경이 무척 정겨웠다. 내가 입학한 때는 일본이 태평양전쟁을 일으킨 1941년 봄이었다. 전교생이래야 200명 안팎, 한 학년 평균 30명 남짓했다. 교장 선생님(일본 사람) 외에 세 분의 선생님이 각기 두 학년씩을 맡았다. 지금도 기억나는 분은 4학년 때 담임이시던 이영노(李永魯) 선생님이었다. 산과 들을 누비며 식물 채집에 몰입하시는 선생님의 그 집념이 화제가 되었다. 어린 우리들에게 ‘벼의 관찰’ ‘무명(면)의 관찰’이라고 쓴 ‘관찰부’를 만들어 주시고선, 매일매일 그 성장 변화하는 모습을 직접 관찰하고 그림을 곁들인 일지를 작성해 내도록 하는 과제를 내주셨다. 그 밖에도 우리 어린 학생들이 주목했던 것은 선생님께서 일본인 교장과 자주 다투는 ‘사건’이었다. 민족의식에서 우러난 갈등과 분노의 표출이었던 것이다. 바로 이 선생님이 훗날 이화여대의 식물학 교수로서, 그 분야의 세계적 석학이 되신 이영노 박사님이었다. 학생 중에는 산 넘고 물 건너 10리도 넘는 길을 걸어서 통학하는 아이들도 있었다. 더러는 내복도 못 입은 채 조선옷(한복) 바람으로, 혹은 양말이나 신도 신지 못한 채 학교에 오기도 하였으며, 끼니조차 어려워 도시락도 없이 등교하는 아이들이 많았다. 교과서는 모두 일본어로 되어 있었으며, 소위 ‘국어 상용’이라고 해서 학교에선 조선말을 쓸 수가 없고, 오로지 일본말만 써야 했다. 나는 4학년 때, 전주에 있는 아이오이(相生) 국민학교(지금의 전주초등학교)로 전학을 했다. 중학교 진학을 위해서는 전주 같은 도시에 있는 국민학교를 다녀야 한다는 것이었다. 나는 농촌에서 부모님 농사나 집안일 도와드리며 살아갈 작정을 한 터여서, 굳이 도시 학교로 전학할 생각이 없었다. 그러나 부모님의 명을 따르지 않을 수가 없어서 전주에 나와 숙부님 댁에서 기식을 하며 낯선 학교엘 다녔다. 그 시절엔 지금과는 달리 겨울 날씨가 살을 엘 듯이 매섭게 추웠다. 열한 살의 나이에 부모님 곁을 떠나 객지에서 외롭게 지내다 보니, 외아들을 타관으로 보내고 슬하에 혈육 하나도 없이 쓸쓸하게 살아가시는 부모님 생각에 눈물이 나곤 했다. 전화도 없고 정기 버스조차 없던 산간벽지라서 더욱 그러했다. 5학년이 되면서부터 학교에도 전시 분위기가 완연했다. 미군 공습의 경보 사이렌이 울리면, 수업을 중단하고 방공호로 들어가거나 집으로 돌아가곤 했다. 송진 채취를 위한 솔뿌리 캐기와 모심기에 동원되기도 했다. 삼례평야의 논에서 모심기를 하다가 갑작스런 미군 비행기의 기총사격에 혼비백산하여 근처 다리 밑으로 정신없이 피신한 일도 있었다.

|

|

한승헌 변호사

|

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기