|

|

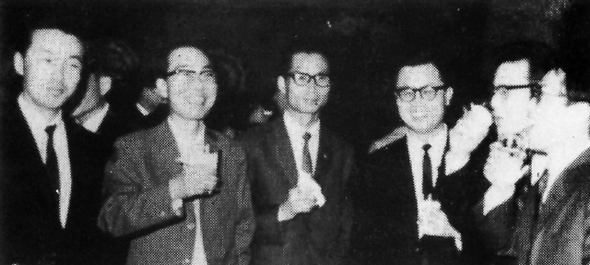

1967년 시집 <노숙> 출판기념회에서 당대 이름난 문인들이 축하객으로 참석해 성황을 이뤘다. 왼쪽부터 신동문, 필자의 고교 때 스승이기도 한 서정주, 필자, 훗날 필화사건 때 증언을 해준 유주현, 이어령, 남정현씨가 함께했다.

|

한승헌-산민의 ‘사랑방 증언’ 15

공직에서 나오니까 우선 심리적인 제약이 풀려서 좋았다. 쓰고 싶은 것을 쓸 수도 있게 되어, 원고 청탁에도 응하는 등 ‘표현의 자유’를 누렸다. 물론 검사 재직 때도 외부 원고를 전혀 안 쓴 것은 아니지만, 주제에서부터 제약을 받지 않을 수가 없었다. 재야 법조인이 되자 맨 처음 제의가 들어온 데는 <법률신문> 논설위원이었다. 한국기자협회 법률고문도 수락을 했다. 그게 다 글 부역을 하는 자리였다. 도하 일간지, 각종 잡지, 기관지, 연구지, 사보 등 ‘멍석’을 깔아 주는 곳이 많았다. 그런데 맨 처음에 나온 내 책은 당돌하게도 시집이었다. 시는 대학 때나 군에 복무할 때는 물론이고 검사 재직 시절에도 틈틈이 써 온 터였다. 습작을 벗어나지 못하는 수준이지만 여기저기 발표하기도 했다. 휴전선을 끼고 있는 중동부 전선, 그 험하고 살벌한 최전방에서도 시가 꿈틀거렸듯이, 섬과 바다가 그림처럼 펼쳐진 남해의 항구도시 또한 시심의 온상이 되었다. 그 덕분이었을까? 나는 충무(통영지청 근무)에서 살 때인 1961년 시화전을 열었다. 내가 붓글씨로 시를 쓰고, 그림은 당시 통영여고 미술교사로 근무하던 김종근 화백(훗날 부산여대 교수)이 맡아 주었다. 마땅한 전시공간이 없는 지방의 소도시여서, ‘미림’이라는 다방에서 시화전이 열렸다. 이 글을 쓰기 위해서 찾아낸 48년 전의 그 초청장을 보니까, 열린 기간은 61년 9월30일부터 10월8일까지 아흐레였다. 발기인 일동의 이름으로 된 ‘초청의 말씀’에는 이런 말이 나온다. “예술인이 많이 배출된 이 고장에 나그네처럼 찾아와 갯벌의 내음과 더불어 살고 있는 한승헌, 김종근 두 분이 법창에서 또는 교단에서 분주한 틈틈이 다듬어 둔 시와 그림 스물한 편을 추려, 감히 여러 선생님 앞에 선을 보이기로 하였습니다.” 지금 생각하면, 이름난 문화 예술인이 많이 나온 그 고장에서 무모한 일을 벌인 셈이었는데, 거기엔 나를 따르던 젊은 언론인 한 사람의 부추김이 있었다. <인간귀향>이란 얄팍한 시집도 냈는데, 현직 검사의 시화전이라는 ‘이색’ 때문이기도 했겠지만, 전시회는 제법 관심을 모았고, 성황리에 끝났다. 폐막은 통영여고 문예부 학생들이 내 시를 낭송하는 행사로 장식했다. 몇 해 전, 부산에서 생소한 분의 편지와 함께 그때 전시했던 내 작품 한 점이 우송되어 와서 몹시 반가웠다. 발신인의 선친께서 작고하기 전 병석에 계실 적에 그 작품을 나에게 보내 주라고 당부를 하셨다는 것. 나는 감격하고 감사했다. 명색이 두 번째 시집 <노숙>이 발간된 것은 67년 12월이었다. 지금은 뉴욕에서 큰 책방을 경영하고 있는 최응표 형이 대표로 있던 문학사에서 냈다. 표지의 제자(題字)는 나에게 ‘산민’이라는 아호를 내려주신 서예 대가인 검여 유희강 선생께서 써주셨다. <대한일보> 문화부에서 일하던 박재삼 시인(작고)이 인터뷰 기사를 내주어서 기뻤다.

|

|

한승헌

|

기사공유하기