|

|

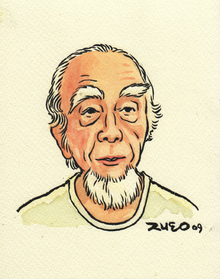

1950년 9·28 서울 수복에 이어 10월 평양에 가장 먼저 입성한 육군 2군단장 시절의 유재흥(앉은 이) 장군과 참모들. 그는 51년 7월 시작된 정전회담 당시 남한 옵서버로 참관했으나 부친 유승렬 대좌에 의해 어릴 때부터 일본 군인 교육을 받아 우리말을 알아듣지 못했다.

|

정경모-한강도 흐르고 다마가와도 흐르고 31

판문점에서 휴전회담이 시작된 때가 1951년 10월이었고, 내가 도쿄 미군사령부의 명령으로 판문점으로 파견된 것이 이듬해 이른 봄이었다고 기억하고 있소이다. 50년 6·25 전쟁이 일어나자 사흘 만인 6월 28일 인민군이 서울을 점령했고, 인천 상륙에 성공한 유엔군이 서울을 수복한 것이 9월 28일이지 않았소이까. 그런데 유엔군은 서울 수복에 머무르지 않고 10월 7일 38선을 넘어 북진을 시작한 것인데, 한국군은 10월 1일 한발 먼저 행동을 개시해, 이를테면 유엔군의 선견부대로서 북한 땅으로 쳐들어갔지요. 그런데 파죽지세로 압록강 국경지대로 돌진하고 있던 유엔군을 가로막은 것이 기다리고 있던 중국군 100만 대군이었소이다. 만일 38선을 넘는 것이 한국군 단독병력이라면 묵과하되, 미군부대(유엔군)가 38선을 넘을 때는 좌시하지 않겠노라고 으름장을 놓고 있던 저우언라이의 사전경고를 맥아더가 무시한 결과였소이다. 유엔군과 한국군이 중국군에 몰려 패주하면서 서울을 포기하게 되자, 서울시민들은 그 추운 겨울날 일제히 부산으로 피란하는 1·4 후퇴의 비극을 겪게 된 것이외다. 유엔군이 대열을 재정비하고 다시 한번 서울을 수복한 3월 14일까지 서울은 밀고 당기는 전화의 세례를 4차례나 받았으니, 그 참상을 무어라고 표현할 수가 있었겠소이까. 미군 수송기로 김포공항에 내려 서울시내로 들어와보니 시가지는 거의 폐허가 되어 있었고, 사람들은 다들 피란 가버려 누구 하나 길 가는 사람마저 눈에 띄지 않았소이다. 해방되었다고 기뻐 날뛰던 날이 바로 엊그제인데 이게 도대체 무슨 비극일까. 눈물겨운 한숨을 어찌할 도리가 없었소이다. 우선 이태원에 있는 유엔군 사령부로 들어가 판문점 가는 지프차 수속을 끝내자 담당 미군 상사가 나를 일본인 2세쯤으로 알았던지 한마디 친절하게 주의를 줍디다. “이놈의 나라는 도둑들의 소굴이니 소지품 잃지 않도록 한국 놈들을 조심하시오.”(This d-d country is a den of thieves. Watch out for Gooks. They will steal anything you’ve got.” 미군 상사의 주의를 곰곰 되새기면서 흙먼지를 뒤집어쓴 채 문산 어느 과수원에 설치된 미군 캠프로 들어갔소이다. 미군 캠프는 임진강 남안인 문산에 있었고 휴전회담이 열리는 판문점은 북안에 있어, 미군은 헬리콥터를 타고 강 건너까지 내왕을 하고 있습디다. 당시 인민군 대표는 남일 대장, 중국군 대표는 등화 대장, 그리고 유엔군 대표는 조이 해군중장이었는데, 한국군은 이승만 대통령이 휴전회담 자체를 반대하고 있었기 때문에 정식 대표는 파견하지 않고 옵서버와 연락장교 각 한 명씩 출석하고 있는 형편이었소이다. 당시 쌍방의 협의는 휴전선의 설정과 포로의 교환 문제였던 관계로 나는 미군과 중국군의 측량기술자들이 컴퍼스와 삼각자로 한반도를 남북으로 가르는 작업 현장을 여러 차례 목격할 수밖에 없었는데, 조국의 땅덩어리가 둘로 갈라지는 그 광경은 마치 혈육의 누군가가 생체해부를 당하는 장면을 목도하는 듯하여 마음이 아프고 쓰리더이다. 포로 교환 문제가 안건으로 다루어질 예정이던 어느 날, 미군 대표단은 회의장으로 떠나기 전, 상대방이 이렇게 나올 때 우리는 이렇게 대응하자는 식으로 리허설(예행연습)을 했소이다. 그게 상례로 되어 있었소이다. 나는 통역이니까 리허설에 참석하고 있지 않았겠소이까. 그런데 내 뒷자리에서 소곤소곤 일본말이 흘러나와요. ‘상대방이 구금하고 있는 미군 포로는 이만저만인데, 우리 손에 있는 상대방 포로는 얼마얼마이고, 그 가운데 반공포로는 줄잡아서 이 정도이다’ 하는 식으로 말이외다. 이 자리에서 도대체 왜 일본말이 들려오는 걸까, 깜짝 놀라서 뒤를 돌아다보지 않았겠소이까. 나중에야 안 사실이지만 영어를 일본말로 통역하고 있는 사람은 한국군 연락장교 이수영 대령이었고, 일본말을 듣고서야 고개를 끄덕이는 사람은 한국군 옵서버로 파견된 유재흥 육군중장이었사외다. 한국말에는 벙어리고, 일본말이라야 알아듣는 사람이 별을 달고 한국군에서 장군 노릇을 하고 있다니, 이거 해괴한 노릇이 아니겠소이까.

|

|

정경모 재일 통일운동가

|

기사공유하기